LA LIBERTAD POSTMODERNA

ALEJANDRO LLANO

EN HUMANITAS NRO.15

Como sucede con todos los términos filosóficos relevantes, la libertad se dice de muchas maneras. De múltiples modos la dicen los diversos filósofos y, en el lenguaje corriente, cada uno empleamos esa palabra a nuestro modo. Claro que ni todas las maneras de decirla ni todos los estilos vitales de realizarla son igualmente afortunados. Unos tienen mayor profundidad y alcance que otros. Y no faltan los modos que son, sencillamente, inviables; porque delatan la incoherencia teórica o práctica de quienes utilizan la palabra libertad o intentan llevar una vida que merezca el calificativo de libre. Leibniz decía que la libertad es uno de los laberintos de la filosofía. El otro, la constitución de la materia. La libertad es un laberinto filosófico y vital porque, en su comprensión y ejercicio, participan todas las dimensiones antropológicas y, en especial, la inteligencia, la voluntad y las emociones. Tarea de los que nos dedicamos a escribir de filosofía es intentar encontrar el hilo conductor que nos lleve a la salida del laberinto, esquivando por el camino algún toro bravo que lo eche todo a perder.

La estrategia elegida para este ensayo ha sido la de distinguir tres sentidos diferentes de la libertad: la libertad-de, la libertad-para y la libertad de sí mismo. Sentidos que hago corresponder -de manera no muy estricta, por cierto- a tres etapas históricas: la premoderna, la moderna y la posmoderna. Con la particularidad de que cada uno de estos sentidos tiende a prolongarse en el tiempo, y salirse de su época y de sus límites conceptuales, y a tornarse finalmente inviable, si no se completa y depura. Mientras que, en sentido inverso, la auténtica evolución enriquecedora de la libertad implica superar los anteriores estadios, pero conservando sus hallazgos: es una superación que conserva algo así como lo que Hegel llamaba Aufhebung.

El primer sentido de la libertad, el más simple y obvio, es el que se suele llamar libertad-de. Yo me siento libre cuando estoy exento de constricciones u obstáculos que me impiden hacer lo que deseo realizar. Es lo que los clásicos llamaban libertas a coactione, que no significa que seamos libres por coacción -como algún ignorante ideólogo atribuía a las oscuridades medievales-, sino que estamos libres de coacción, es decir, que a veces no actuamos por coacción, por alguna imposición exterior, sino por propia decisión, por un principio activo que se encuentra en nosotros mismos.

Por eso, se le suele llamar libertad e decisión, libertad de arbitrio o, sencillamente, libre arbitrio. Según ha señalado Millán-Puelles, se trata de una libertad innata y de índole psicológica. Innata porque se nace con ella: nadie puede no ser libre o -dicho más paradójicamente- somos necesariamente libres. Estamos forzados a elegir. Lo cual no es pequeña carga, porque muchas veces desearíamos que otros o el curso de los acontecimientos decidieran por nosotros, quedando así exonerados del peso de la responsabilidad que toda decisión seria lleva consigo. Pero el caso es que no, que a diario nos toca analizar las situaciones, deliberar acerca de las posibilidades de acción y hacer bascular sobre una de las opciones el peso de nuestra decisión que, al cabo, es el peso de nuestro propio yo, porque la libertad tiene un carácter reflexivo: decidir es siempre decidirse (a diferencia del conocer, que no en todos los casos implica conocerse). Precisamente porque -al menos en este supuesto estoy libre de trabas, el origen de la decisión queda remitido a mí mismo: en un momento concreto corto el curso de las deliberaciones y me comprometo con una de las posibilidades. Con los clásicos griegos, puedo decir: “Tengo, no soy tenido”.

La libertad-de presenta, además, una índole psicológica, porque en el desenlace de las deliberaciones intervienen las principales potencias del alma, entre las que no se suele prestar el interés a las emociones o pasiones. De ellas decían los clásicos que refuerzan la libertad cuando se desencadenan conforme a la razón verdadera y a la libertad recta; mientras que la bloquean o impiden su ejercicio cuando ellas mismas, de manera antecedente, disparan el dinamismo psicológico.

En cualquier caso, y con los debidos matices, la presencia de las emociones o sentimientos es signo de la autenticidad de la acción libre, porque dan fe de que el propio ser -desde sus más

íntimas pulsiones- está comprometido con su libertad, de un modo que no se registra en ningún otro comportamiento humano.

Por todo lo dicho, la libertad-de parece teñida de individualismo. Como estoy libre de, soy “como Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como”. Individualismo que, por cierto, estaba ausente en la versión originaria de la liberta-de, cuyo ejercicio en la polis griega era la característica distintiva de los ciudadanos, frente a los esclavos o los metecos. Para ser libre, es preciso ser miembro de una comunidad vital, en la que el agente se integra y manifiesta, como dice Hannah Arendt, su carencia de coacciones a través de los discursos en el ágora y sus hazañas en el campo de batalla.

El sesgo más personalista de este primer sentido de la libertad lo aporta la irrupción del cristianismo en la mentalidad occidental. No es que el cristiano se encuentre existencialmente aislado. Todo lo contrario: además de ser miembro de la ciudad profana, donde debe brillar su honestidad, habita en la ciudad santa, la Iglesia, a cuyos miembros les une un ligamen mucho más fuerte que el que reunía a los componentes de la polís griega o de la civitas romana. En el cristianismo se trata de una comunión interior, que apela a la conciencia y que, por tanto, presenta una dimensión personalista apenas presente en las versiones clásicas de la libertad.

La tensión entre ambas “ciudades” ha sido descrita con una inigualada profundidad en la agustiniana Ciudad de Dios. Tensión que nunca deja de tener un cierto sentido dramático, porque las exigencias de una de las dos comunidades aparece a veces como contrapuesta a las exigencias de la otra. Es el caso de la obligación cívica de ir a la guerra (injusta), de pagar impuestos abusivos, obedecer a autoridades mezquinas o soportar la arrogancia del poder. Y también el caso de la pobreza voluntaria, el rechazo de la corrupción generalizada y, en último término, del martirio por lealtad a la fe.

Pero sucede que esta libertad-de, penetrada de sentido personal, se convierte en auténtico individualismo cuando -en la modernidad incipiente- su inspiración clásica y cristiana se ve fuertemente influida por el estoicismo, que los renacentistas rescataron del helenismo tardío y de la enseñanza moral predominante en los autores romanos. A primera vista, el estoicismo parece asemejarse a la ética cristiana: propugna la serenidad interior, la paciencia ante las dificultades, la aceptación resignada de la muerte. Pero quizá no haya otra moral tan opuesta al cristianismo, cuya esencia es la caridad; mientras que la del estoicismo es la indiferencia, la calma del que no siente ni padece por nada que esté en el exterior del individuo en sí mismo encastillado. Yo sólo soy responsable de mis propios actos: los que ocurre por causas naturales, azar o voluntad de otros me tiene, literalmente, “sin cuidado”.

La conexión del estoicismo con el moderno individualismo político ha sido destacada por Charles Taylor y por Jesús Ballesteros. El tipo de libertad que se encuentra en la base del individualismo político sigue siendo el de libertad-de. Pero, así como en su versión clásica y cristiana, la libertad de decisión tenía un sentido claramente positivo, en cuanto encaminada a la perfección de la persona y al servicio de la comunidad, la libertad de indiferencia individualista es una libertad negativa, consistente exclusivamente en estar libre de obstáculos externos para hacer lo que yo quiero.

El examen de esta libertad sin metafísica, reductiva y materialista, tal como se presenta en Hobbes, tiene aquí mucha importancia, porque sigue siendo el patrón sobre el que se diseñan las variantes de la libertad contemporánea y, especialmente, de la libertad en sentido postmoderno. La libertad negativa debe su éxito teórico y su pervivencia histórica a su simplicidad conceptual y a su aparente conexión con la vivencia cotidiana de la libertad. Por una parte, en lugar de los complicados esquemas escolásticos de las relaciones entre razón y apetito intelectual o sensible, la concepción individualista del liberalismo moderno sólo exige un requisito: que no haya obstáculos externos. De lo demás, por así decirlo, ya me encargo yo, precisamente porque se postula que soy libre, que sé lo que quiero y, por lo tanto, que –en ausencia de impedimentos exteriores- puedo hacer precisamente aquello que responde a mis apetencias inmediatas. Por otra parte, esta versión tan simple y obvia, parece corresponderse exactamente con mi vivencia diaria de la libertad. ¿Cuándo me siento libre? Cuando ninguna dificultad externa me impida hacer lo que nadie es mejor juez que yo para discernir lo que me agrada y conviene. El ejercicio de la libertad no admite jueces externos, porque nadie es capaz de saber lo que yo siento y, mucho menos, de sentir lo que ahora yo mismo deseo.

Según esta concepción de la libertad negativa, el gran obstáculo para el uso efectivo de mi libertad viene dado por el ejercicio que de su propia libertad hacen los demás hombres. Resto de ese convencimiento es la desgraciada máxima que ha llegado hasta nosotros: “tu libertad termina donde comienza la de los demás”. De manera espontánea, en el “estado de naturaleza”, cada uno barre para su propia casa y quiere el máximo de libertad a costa de la libertad ajena. Es la guerra de todos contra todos. Su única solución es un artilugio conceptual que, desde Hobbes hasta Rawls, se viene llamando “contrato social”. Para constituir un estado político ordenado y organizado, todos y cada uno de los ciudadanos deben transferir, de manera pactada, su libertad -al menos, parte de ella- al gobierno de la ciudad, que se encarga de impedir que nadie ejerza su arbitrio de manera abusiva, es decir, fuera del ámbito de su existencia individual, interfiriendo en espacios de libertad de individuos ajenos. Los ciudadanos cambian libertad por seguridad. Ceden al poder cuasi absoluto del Estado gran parte de su libertad posible, para asegurar ese resto de libertad real que les queda: libertad reducida, ciertamente, pero libertad suya, que es lo que realmente le importa a un individuo moderno que quiere sobrevivir y ser autónomo.

Ahora bien, lo que pasa con esta libertad negativa es no sólo que resulta del todo insuficiente para desplegar en su completa envergadura la libertad personal y social, con el evidente peligro de absolutismo político, sino que resulta realmente inviable. No se puede vivir una libertad-de en sentido negativo y, por lo tanto, cerrado, porque el ejercicio efectivo de mi libertad requiere su inserción en una comunidad de ciudadanos, en la que sea posible aprender a ser libres, a base de enseñanzas y correcciones, de cumplimiento de las leyes, de participación en las empresas comunes y de aprendizaje del oficio de la ciudadanía. Si se acepta -aunque sólo a título de “experimento conceptual”- el “estado de naturaleza”, entonces es imposible dar el salto a una comunidad política, porque no habría apoyo alguno para realizar un pacto cuyos presupuestos -como señaló Durkheim- no pueden ser pactados.

Tal es, por cierto, la gran diferencia entre la Revolución Francesa y la Americana. Por influencia de Rousseau y por la evidencia de que la monarquía absoluta de Luis XVI y sus predecesores era radicalmente injusta, los revolucionarios franceses intentaron regresar a una condición extrapolítica, para poder construir sin presupuesto alguno un Estado racional, igualitario y justo. El resultado es conocido: en perfecta lógica con el planteamiento inicial, la Revolución devoró a sus propios hijos o, mejor, a sus propios padres. Cualquier autoridad política establecida antes de alcanzar el orden de la igualdad y la justicia perfectas, sería ilegítima; y quien la detentara -el caso paradigmático es Robespierre- debería pasar cuanto antes por el trámite de la guillotina. El desenlace sólo podía ser la liquidación final de la situación revolucionaria, llevada a cabo por Napoleón el 18 de Brumario.

Como destaca Hannah Arendt en Sobre la Revolución, el planteamiento en América es totalmente diferente. Por de pronto, no aceptó mentores ideológicos fuera de los clásicos romanos, y, de entre los modernos, valoró sobre todo a Montesquieu. No partió de una presunta situación extrapolítica, sino de las comunidades formadas por los pasajeros del Mayflower y otros emigrantes o exilados, que no buscaban el cambio radical de los modelos políticos europeos, sino vivir en paz y prosperidad, basadas en el mutuo respeto a sus libertades religiosas y cívicas. La guerra colonial, iniciada con el rechazo de impuestos no aprobados por el pueblo (es decir, por la reivindicación de una libertad pre-moderna), desembocó en una guerra “revolucionaria”, que contó con las comunidades ya establecidas: sus representantes elaboraron una Constitución que ha resistido dos siglos, y a la que sólo a última hora algunos sintieron la necesidad de añadir una declaración de derechos del hombre.

Como Tocqueville detectó admirablemente, la base de la “democracia en América” fue el fuerte sentido de pertenencia a una comunidad y el anhelo de participar en su autogobierno. Y éstas son precisamente manifestaciones -no las únicas ni quizá las más relevantes- de ese segundo sentido de libertad, ya genuinamente moderno: libertad-para.

La libertad-para es por excelencia la que podemos calificar de libertad positiva. Las mujeres y los hombres de la modernidad no nos sentimos libres simplemente porque el Estado nos respete un minúsculo recinto de autonomía en el ámbito privado. Como en la polis, en la civitas y en las repúblicas italianas renacentistas -estudiadas por Pocock- el ciudadano libre se considera miembro de pleno derecho de una comunidad política a cuyo gobierno no se atribuye en modo alguno “el monopolio de la violencia”; expresión tan reciente como desafortunada, porque la violencia no es monopolio ni capacidad legítima de nadie, ya que su sentido -si alguno tiene- es netamente extrapolítico, y cuya asimilación al poder político o social supone una trágica confusión conceptual, en la que incurre con frecuencia la ignorancia de tantos políticos, al precio de legitimar indirectamente el terrorismo.

Según decía Edmund Burke, cuando los ciudadanos actúan concertadamente, su libertad es poder. Tal es la esencia de la democracia: el convencimiento de que la fuente del poder político es la libertad concertada de los ciudadanos. Libertad que abarca previamente la autónoma iniciativa en los restantes ámbitos de la vida social, cultural y económica.

Pero en “la idea europea de la libertad”, como la llamó Hegel, en la moderna concepción de la libertad-para o libertad positiva -que es, en buena medida, nuestra idea de libertad- hay un elemento más radical aún, de signo antropológico, desde el cual es posible descubrir las causas profundas por las que la libertad negativa es del todo inviable. Se trata de la exigencia de auto-realización. Es cierto que en Píndaro encontramos ya el mandato “llega a ser el que eres”. Pero el sentido que tiene este antiguo imperativo de alcanzar la propia identidad presenta sólo un carácter comunitario: la sabiduría ancestral ordena al hombre noble que se comporte como la moral heroica de la Grecia pre-clásica establecía, de modo que -en sus discursos y hazañas- estuviera a la altura de sus iguales y fuese uno más entre los de su categoría social. En cambio, el ideal romántico y post-romántico de la auto-identificación me impulsa a ser “yo mismo”, único, auténtico, irrepetible, original. Para ello, no me basta seguir las llamadas genéricas de la moral establecida, sino que tengo que descubrir yo sólo aquello para lo que estoy llamado.

Y es precisamente en este momento cuando mejor se detectan, como ya anticipé, las insuficiencias de la libertad negativa. Porque desde la versión reductiva y no cognitivista de la libertad-de se da por supuesto que, una vez eliminados los obstáculos externos, sólo me resta seguir mis sentimientos, mis emociones inmediatas, para realizarme plenamente.

Pero, a poco que se piense, se comprueba que las cosas no son así. De entrada, las emociones inmediatas suelen ser superficiales y cambiantes, de forma que no es viable fundamentar sólo en ellas una trayectoria personal que abarque toda mi biografía y confiera a mi curso vital un carácter distintivo, exclusivamente mío. Taylor lo ha visto muy bien.

Es cierto que, en algunas personas, las emociones dominantes determinan su carácter de por vida. Pero, así como esto abre posibilidades a la heroicidad y la grandeza de ánimo, el riesgo también aumenta. Porque tales sentimientos hegemónicos pueden ser engañosos y, de hecho, a veces lo son. No pocas veces prometen lo que no pueden dar. Si, por ejemplo, me dejo llevar siempre por el sentimiento de rencor o venganza -como en el caso de un terrorista-, entonces no me convierto en un héroe que reivindica la libertad patria y hace pagar a los dominadores por ofensas históricas; en realidad, me estoy autodestruyendo a diario, hasta constituir sólo un resorte o rueda de transmisión en la máquina de una violencia irracional y ciega. También hay ejemplos más ordinarios y domésticos: los del alcohólico, el drogadicto, el fumador empedernido, el vanidoso patológico o el play boy consuetudinario. Todos actúan por pulsiones que prácticamente les obligan a comportarse de una manera autodestructiva, a pesar de no tener obstáculos externos para dejar de comportarse racionalmente; o quizá precisamente por no tenerlos, en una sociedad que confunde la libertad con el permisivismo.

A un nivel superficial, se puede decir que una persona de este tipo “hace lo que quiere”; pero eso que, aquí y ahora, quiere -impulsada por un placer o un dolor casi irresistibles- no es precisamente lo que ella misma “quisiera querer”, según aquella reflexividad volitiva a la que antes aludía. Porque lo más significativo de estos casos de emotivismo desbocado es que en ellos se distorsiona la visión de la realidad, se pone como algo esencial lo que -en el mejor de los casos- es sólo accidental, y cada vez resulta más difícil saber cómo son las cosas y quién soy yo. De manera que el individuo se ve paralizado por lo que Aristóteles llamaba la akrasia: la debilidad que proviene del descontrol del apetito sensitivo, de la falta de autodominio corporal y mental.

En cualquier caso, hay siempre como un reducto invulnerable de la propia personalidad -al cual se llama a veces conciencia- que de cuando en cuando deja oír su tenue voz y nos advierte: “No es eso, no es eso”. Al proceder de esta manera no estás desplegando tu propio ser: lo estás vaciando, lo estás hiriendo, no te estás ganando, te estás perdiendo.

Pero lo que aquí nos interesa no es realizar una especie de radiografía de los vicios, ya esbozada por Hegel en su Fenomenología del espíritu, cuando hace ver que la dialéctica del placer lleva al sometimiento-, sino subrayar, con Taylor, que la conquista de la propia identidad y el despliegue de su auto-realización sólo se pueden conseguir por medio de “valoraciones fuertes” (strong evaluations). Para ser libre en sentido moderno, no basta con carecer de obstáculos externos. Hay que estar también libre de los internos. Y, para conseguir esto último y mas decisivo, se necesita cultivar un fondo estable de valoraciones fuertes, a las que se recurra en caso de conflictos éticos personales. Es más, en una sociedad tan compleja y variable como la nuestra, los horizontes vitales están siempre cambiando y aparecen conflictos nuevos de continuo. Como sucedía con una de las Gorgonas, la única manera de librarse de su mirada fatal era cambiar sin cesar de posición, según ha recordado Niklas Luhmann.

Para dirimir tales conflictos, se precisa una estructura de sólidas valoraciones fundamentales, sin la cual la prudencia en la decisión o en el consejo carece de fundamento. Así las cosas, decir que lo que de hecho hago es siempre seguir lo que me gusta, resulta una tesis trivial y equívoca. Porque lo que se llama “gusto” corresponde a una emoción inmediata, que sólo puede ser valorada al trasluz de esasstrong evaluations, que poco tienen que ver con el gusto: en todo caso, el “gusto” -en su sentido más depurado y noble, entendido como satisfacción ética o paz existencial- es un resultado de esas valoraciones fuertes, pero en ningún caso serio constituye su causa. El mal emotivismo es la fuente de los más crasos errores de la ética actual,

como ha demostrado Elisabeth Anscombe en su imprescindible artículo “Modern Moral Philosophy”.

Como en casi todas las discusiones filosóficas de cierto alcance, comparece aquí el problema de las relaciones entre apariencia y realidad o, si se prefiere, entre el sueño y la vigilia, que, como ya advirtió Platón en la República, afecta de modo muy especial a la distinción entre el bien y el mal. Con respecto a las cosas justas y bellas muchos se atienen a las solas apariencias, que no pocas veces son casi indiscernibles de las correspondientes realidades; respecto de las cosas buenas, en cambio, nadie se conforma con las apariencias, todos buscan cosas reales y rechazan las que sólo parecen buenas”.

Así pues, hay una estrecha relación entre libertad y verdad, por una parte, y verdad y ser, por otra. De ahí que una teoría de la libertad no pueda estar hecha solamente de convenciones, pactos, usos culturales, impresiones o ilusiones. Si fuera así, como es el caso de la libertad-de al estilo hobbesiano y del actual relativismo cultural y ético, entonces sencillamente no sería una teoría de la libertad, sino de otra cosa a la que hemos dado en llamar de la misma manera.

Pero la libertad-para también puede salirse de su cauce y anegarlo todo con una concepción dogmática e ilimitada de la auto-realización personal o del progreso cívico. Yo tengo el deber moral y el compromiso civil de dar de mí lo mejor, pero nadie puede exigirme que triunfe en la vida, aunque sólo sea porque, como dice Leonardo Polo, “todo éxito es prematuro”. Intentar ser excepcional y único, además de una ingenuidad, constituye un empeño realmente dañoso para quien se lo propone. Lo que está en mi mano es buscar la verdad, trabajar con esfuerzo, cultivar con paciencia las virtudes intelectuales y éticas, corregir mi conducta al comprobar que me he portado mal. Y todo esto es algo que no se enseña, sino que se aprende; que es preciso conseguir por el método de ensayo y error; que madura con el tiempo y el esfuerzo. Pero está claro que no responde al necesario despliegue de un yo trascendental o dialéctico que, a fuerza de no existir, no deja huellas perceptibles de ese presunto avance necesario ni en la persona ni en la sociedad. Si algo ha quedado patente en este siglo, es que las teorías del super-hombre y del progreso indefinido no tienen fundamento real.

Al perder su apoyo en la objetividad personal y colectiva, las tesis principales de la ideología moderna han entrado en crisis, arrastrando consigo toda una concepción del mundo y del hombre dominante en Occidente durante tres siglos. La visión titánica de la libertad se ha disuelto. Nos hemos percatado de que ese yo infalible y poderoso, lanzado a la conquista de sí mismo y al dominio del mundo, sólo era una fábula, uno más de esos “grandes relatos” míticos que, según los postmodernos, orientan las diversas épocas de la historia. Entramos ahora en la cultura de la sospecha. Cuando surge algo que parece verdadero o bueno, nos preguntamos en seguida si no será falso y malo; y, excavando un poco con las técnicas de la arqueología del saber, descubrimos que lo que llamábamos “libertad” no es más que un afán de poder, libido sublimada, ideología encubierta, olvido del ser o, simplemente, carencia de sentido, como ha señalado K. 0. Apel.

Más claro está aún el aparente fracaso de la libertad-para en el progreso social ininterrumpido que nos prometían la ciencia y la tecnología. Mirando el siglo XX, nos inquieta que haya sido el más sangriento, superando al resto de la historia en muertos por guerras, represiones, hambres, deportaciones, torturas y encarcelamientos. Muchos ataques al medio ambiente parecen irreversibles. Y la distancia entre los países ricos y los países pobres se alarga cada día más.

El proyecto moderno ha fracasado en sus ambiciosos planes de ilustración general, paz perpetua e igualdad económica. Algunos, como Habermas, consideran que es una tarea inacabada por culpa de la reacción y del conservadurismo. Otros, en cambio, piensan que el racionalismo a ultranza está agotado y propugnan el decidido tránsito hacia otra época: la

8

San Agustín: mi peso interior no son mis ocurrencias, experiencias o caprichos, de los que más bien he de liberarme; lo que afirma y aporta voluntad de aventura es mi amor personal, definitivo e irreversible.

Esta idea de la libertad como liberación de sí mismo procede de Schelling y ha sido actualizada en nuestros días por Fernando Inciarte. No se emparenta con la estrategia estoica del desentendimiento, presente en la expresión juvenil “paso de todo”, ni con el yoga o la meditación trascendental, que conducen al vacío existencial. La libertad de sí mismo se entronca en la más castiza tradición socrática: ningún objeto de este mundo agota la capacidad de asomarse al misterio de lo real. La concepción platónico del Bien se hallaba también más allá de toda representación formal. Y Aristóteles, para quien el alma es en cierto modo todas las cosas, dice que el filósofo es amante de los mitos porque en el fondo de todo late lo maravilloso.

El cultivo de las Artes Liberales conduce a la conciencia de que en el hombre se interpenetran una maravillosa llamada y una profunda debilidad. Es una educación de y para la libertad. Ratzinger sugiere que al empeño de liberación de sí mismo se oponen las concepciones insuficientes de la libertad-de y la libertad-para. El intento de liberarse-de una versión empequeñecida de sí mismo se concibe como un atentado contra la libertad. La propuesta de verdades para que el hombre sea libre, las únicas que hacen posible su plenitud y la recta ordenación de la sociedad, comprometería su autodeterminación. Es la paradoja del ser humano: sólo libre de sí mismo puede ganarse a sí mismo. En la medida en que la educación se adhiere a una neutralidad valorativa, la formación en la libertad se aleja. Se produce un cortocircuito intelectual y moral que convierte el riesgo y la fatiga de conquistarse a sí mismo en la mísera trivialidad de una emotividad enteca, que sólo se manifiesta en el fugaz instante de una espontaneidad inmediata y, por tanto, no cultivada, inculta.

El logro de la libertad emocional es el objetivo de toda educación personalizada. Porque lo que nos mueve es el sentimiento de lo valioso y conveniente, de lo interesante y bello, de lo bueno y favorable. La libertad humana -se lee en Ética a Nicómaco-, es deseo inteligente o inteligencia deseosa. De ahí que al bueno (bien educado) le parezca bueno lo bueno, y malo lo malo; mientras que al malo (al inculto) le parezca bueno lo malo y malo lo bueno. Como dice Mac Intyre -sirviéndose de Flaubert- “toda educación moral es una educación sentimental”. La formación del carácter sólo es posible en un horizonte de verdades sobre el hombre y en el seno de una auténtica comunidad, logra que la persona sienta las cosas como son, de modo que sus sentimientos no sean apariencias, sino manifestación de hábitos que proceden de una libertad conquistada y que, a su vez, la manifiestan.

En cambio, la libertad disminuida surge de un error antropológico tan decisivo como generalizado: la idea de que la libertad se desarrolla por su ejercicio espontáneo, sin atender a bienes, virtudes ni normas. Lo que entonces resulta es la veleidad, la libertad entendida como choice, como si se tratara de elegir productos superfluos o indigestos en las grandes superficies de cualquier supermercado. Y tal veleidad produce individuos valorativamente castrados, que estragan enseguida su vida en los requerimientos inmediatos de la sociedad como mercado.

El logro de la libertad de sí mismo es una hazaña existencial de envergadura, imposible de alcanzar con las propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de los otros y del Otro, para lograr esa pureza de corazón que, según Kierkegaard, consiste en “amar una sola cosa”. Es esa agilidad interior que detectamos en las personas más valiosas e interesantes que conocemos: están centradas en una única finalidad, pero, a la vez, permanecen atentas a los que las rodean; no arrastran la carga de frustraciones y resentimientos, sino que viven a fondo, de manera no necesariamente pagana, el carpe diem, la libre intensidad de la hora presente. Al acercarse a la liberación de sí mismo, se rescatan y reasumen las mejores potencialidades de la libertad-de y de la libertad-para .

Porque el que no vive para sí está libre de toda traba existencial y dispuesto a lanzar su vida hacia metas que merezcan tan arduo esfuerzo.

Para lograr esta emocionante liberación de uno mismo, hay que aprender a olvidar y a recordar. lo dijo Carlyle: “Un sabio recordar y un sabio olvidar: en eso consiste todo.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

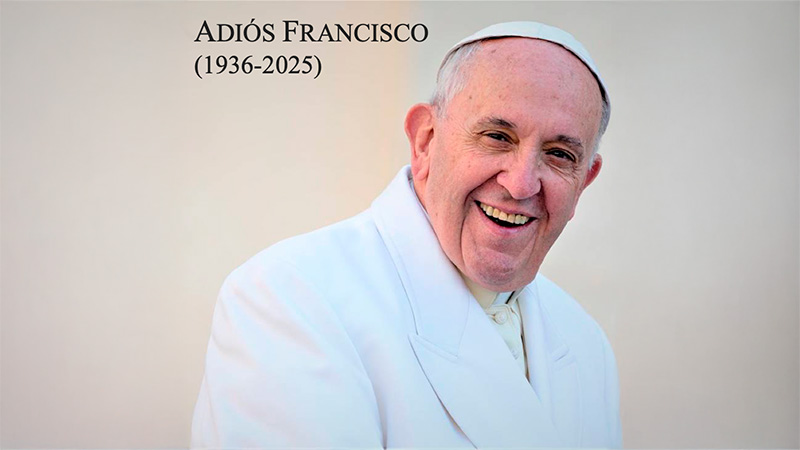

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.