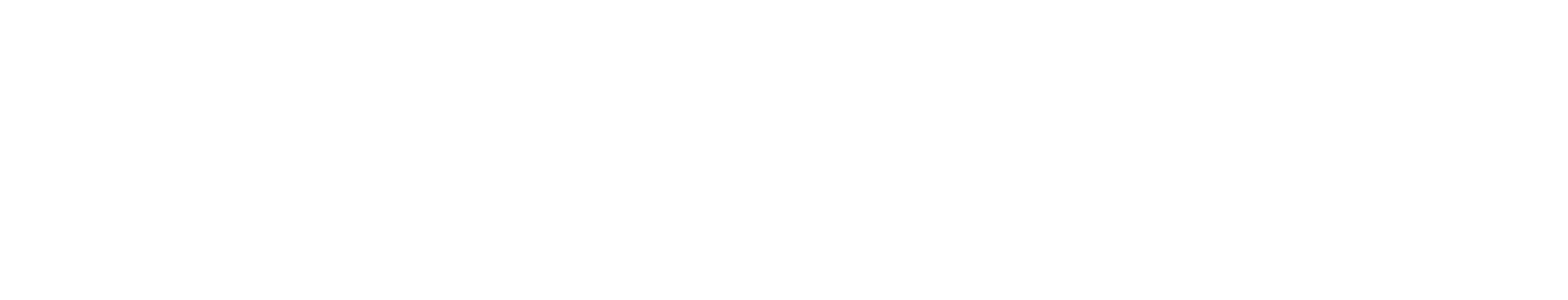

Durante doce años Francisco fue el pastor de la Iglesia, un Papa argentino que llevó hasta el Vaticano lo mejor de la Iglesia de Latinoamérica: su sencillez, su espiritualidad, su actitud en permanente salida y su opción por estar junto a los últimos. Un Papa con voz firme y fuerte, pero que supo comunicar con ternura y sin enfrentamientos, humilde y franco, lleno de gestos y de sorpresas, que se fue haciendo anciano, pero que condujo la barca de Pedro con la fuerza de quien se deja mover por el Espíritu Santo.

Un líder mundial escuchado y respetado en momentos en que el mundo se vio envuelto por la crueldad absurda de la guerra y la imperiosa necesidad de hacer frente al deterioro medioambiental. Al interior de la Iglesia debió enfrentarse con valentía al terremoto de los abusos sexuales, condenando con firmeza, reformando con decisión y pidiendo perdón con dolor y vergüenza.

En estos años sucedieron encuentros, viajes, escritos y gestos cargados de simbolismos. Hubo celebraciones multitudinarias y también momentos de soledad, como aquella bendición impartida en medio de una lluviosa plaza de San Pedro en la que oró por las víctimas del coronavirus en el momento más duro de la pandemia.

Francisco fue el Papa de la misericordia, el Papa de la sinodalidad, el Papa de la Iglesia en salida. Con él adquirieron especial relevancia temas como la urgente renovación eclesial y la vocación misionera de la Iglesia, el diálogo interreligioso, el rol actual de la mujer en la sociedad y la sustentabilidad. Más que condenar, destacó con pasión y convencimiento la belleza de la experiencia cristiana y alentó incansablemente a todas las comunidades católicas repartidas por el mundo a vivir la alegría de la Fe.

1. Convivir con un Papa emérito

Por primera vez en la historia a un Papa le tocó vivir a unos cientos de metros de un Papa emérito durante más de una década. Se trató de una relación nueva, inédita y que desde un inicio se creyó que podría generar cierta tensión, pugnas de poder o dudas sobre la legitimidad del nuevo Papa electo. Lo cierto es que nada de eso ocurrió. La relación entre ambos estuvo marcada por el respeto, la cordialidad y la admiración mutua. “Para mí Benedicto fue un padre, ¡con qué delicadeza me acompañó en este camino!”, [1] así describe su relación Francisco, en primera persona, en el libro de Javier Martínez-Brocal titulado El sucesor. Mis recuerdos de Benedicto XVI. “Lo visito con frecuencia y salgo edificado de su mirada transparente. Vive en contemplación… […] Me admira su inteligencia. Es un grande”. [2]

Ambos papas ya se habían encontrado en algunas ocasiones antes de la elección de Francisco. Bergoglio conoció a Ratzinger primero por sus escritos y luego siendo arzobispo de Buenos Aires. También se encontraron ambos cardenales en el cónclave de 2005 cuando se eligió a Ratzinger como nuevo Papa Benedicto XVI. El momento quizás de mayor cercanía se dio durante la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil, el año 2007, donde la visión y capacidad de síntesis que Bergoglio demostró en la redacción del Documento Final llamó la atención de Benedicto y del resto de los participantes.

Con la inédita renuncia de Benedicto XVI y la elección de Francisco se abría un nuevo tipo de relación que ambos supieron cuidar bien. Cuando Francisco fue elegido Papa, antes de aparecer ante el mundo quiso llamar por teléfono a Benedicto que se encontraba en la residencia de Castel Gandolfo. Era la primera persona a la que quiso saludar. Luego, al dirigirse por primera vez como Papa a los fieles, expresó “Antes de todo, quisiera rezar por nuestro obispo emérito, Benedicto XVI. Recemos todos juntos por él, para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo custodie”. Son gestos que marcarían el estilo de esta relación.

Aunque la intención de Benedicto tras su renuncia era no volver a aparecer en actos públicos, hubo momentos significativos que marcaron su presencia en la Iglesia como Papa emérito. El primero fue la publicación de la hasta ahora única encíclica de la historia escrita “a cuatro manos” por dos Papas, la Lumen fidei (La luz de fe). Luego, el 2014 en el Vaticano se vivió un día histórico marcado por la presencia de cuatro Pontífices, dos papas que serían elevados a los altares, Juan XXIII y Juan Pablo II, y dos papas concelebrantes. Otro momento significativo fue el año 2016 cuando Francisco quiso celebrar el 65º aniversario de la ordenación sacerdotal de Benedicto. En aquella ocasión Benedicto le confesó entre lágrimas a Francisco: “Más que los jardines vaticanos, con su belleza, es su bondad el lugar donde vivo: me siento protegido”. El último encuentro público que de difundió entre ambos fue tras el consistorio de 2022, pocos meses antes de que Benedicto falleciera.

Ambos tuvieron pontificados muy distintos, sin duda, pero, como señala Massimo Borghesi en la introducción de su libro Jorge Mario Bergoglio. Una biografía intelectual, “estamos ante una diversidad de estilos y acentos, no de contenidos”. El Papa misionero y el Papa filósofo aportaron, cada uno con su estilo, a hacer resplandecer la belleza de la fe.

2. Encíclicas y documentos importantes

El Papa escribió cuatro encíclicas, además de otros documentos importantes como cartas, exhortaciones y mensajes. Todos ellos constituyen la totalidad de su magisterio. La primera encíclica, Lumen fidei, fue publicada en junio de 2013, primer año de su pontificado. Se trata de una encíclica que comenzó el Papa Benedicto XVI, y cuyo centro es la persona de Cristo y su gracia.

Unos meses más tarde llegaría la exhortación apostólica Evangelii gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. No sin razón se la considera la “hoja de ruta” de su pontificado, pues en ella pueden verse los acentos más relevantes que pondría Francisco: ser una Iglesia misionera que, con la fuerza del Espíritu, va en salida, hacia las periferias, a anunciar el Evangelio. En ella presenta una eclesiología del Pueblo de Dios donde plantea “el gusto espiritual de ser pueblo” y recupera el papel del pueblo de Dios en medio de los pueblos de la tierra y que la evangelización tiene por objeto abrazarlos fraternalmente a todos ellos, creciendo en medio de ellos, respetando sus culturas y su libertad, alentando su búsqueda de la verdad y reconociendo el don de la misericordia.

El 2015 Francisco nos sorprendería con Laudato si`, un verdadero hito en la Doctrina Social de la Iglesia que apunta a las consecuencias, sociales y ambientales, de la falta de humanismo y responsabilidad frente al progreso. El esfuerzo de este importante documento magisterial apunta fundamentalmente en la dirección de subsanar esa irresponsabilidad, cuyas causas el Papa las visualiza en el orden antropológico. El concepto de ecología integral es el núcleo de Laudato si’, y comprende el medio ambiente como un sistema de relaciones interdependientes entre la naturaleza y la sociedad que la habita, impidiendo entender la naturaleza como algo separado de la sociedad. Una idea que desarrolla luego, en 2023, en la exhortación apostólica Laudate deum con el concepto de “antropocentrismo situado”, afirmando que la vida humana es incomprensible e insostenible sin las demás criaturas.

En 2020, en plena pandemia, con Fratelli tutti el Santo Padre invitaba a emprender un camino de fraternidad, a ser un pueblo de hermanos, a reconciliarnos. Uno de los principales antecedentes de la encíclica se encuentra en el documento histórico sobre la fraternidad firmado en febrero de 2019 en Abu Dhabi entre Francisco y el Gran Imán de al-Azhar. En aquella ocasión, los dos líderes religiosos se reconocieron como hermanos y encontraron en la fraternidad la única alternativa para salir de las lógicas de confrontación que existen hoy. La fraternidad es un mensaje con un componente social importante, pero sobre todo político: implica reconocernos también como ciudadanos iguales, como dignos de llamarnos hermanos. A Francisco de Asís lo destaca como modelo de fraternidad universal y amistad social.

Finalmente, el 24 de octubre de 2024, el Papa Francisco publicó su última encíclica, Dilexit nos, sobre el amor humano y divino del Corazón de Jesucristo. En ella, elabora una profunda reflexión sobre el corazón como centro integrador de la persona humana y lugar de encuentro con el amor divino. La encíclica nos recuerda que el corazón humano está llamado a una progresiva transformación hasta participar de la misma relación de amor que existe entre el Padre y el Hijo. Este destino sublime de nuestro corazón no es una mera especulación teológica, sino una realidad que se va realizando ya en nuestra vida cotidiana, cada vez que nos abrimos al amor y nos dejamos transformar por él. Con esta última encíclica el Papa quiso volver al fundamento, a aquello que alimenta y da vida a todo su mensaje, el que “nace de una única fuente, presentada aquí de la manera más explícita: Cristo Señor y Su amor por toda la humanidad”. Para el Papa, la verdadera reparación del Sagrado Corazón consiste en unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo, donde el amor de Dios y hacia Dios es lo que da fuego, empuje y creatividad a todas las acciones humanas, hace volver a la ternura de la fe, a la alegría de la entrega, al fervor de la misión. De ese amor brota el compromiso por los últimos, porque Él los amo. El amor de Cristo, para Francisco, nos pone frente a la dialéctica más fundamental, la dialéctica entre lo grande y lo pequeño, entre la grandeza de Dios que entra en relación con la pequeñez del hombre.

Otros documentos importantes han sido la Exhortación Gaudete et exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo contemporáneo, publicada en marzo de 2018, y C´est la confiance, sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios con motivo del 150° aniversario del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, en octubre de 2023.

3. Viajes apostólicos

“Hay que ir a la periferia si se quiere ver el mundo tal cual es. Siempre pensé que uno ve el mundo más claro desde la periferia, pero en estos últimos siete años como Papa terminé de comprobarlo. Para encontrar un futuro nuevo hay que ir a la periferia”.[3] Durante su pontificado Francisco se convirtió en un especialista en las periferias. Aquel llamado a salir al encuentro de los demás, especialmente de los más vulnerables, lo hizo vida a través de sus prioridades pastorales, de sus mensajes, pero sobre todo a través de sus viajes, los lugares escogidos y los encuentros que en ellos se dieron. Durante sus viajes, llenos de gestos marcados por la fraternidad y la compasión, pudo verse un Evangelio que florece en tierras lejanas. A la vez que se reunía con líderes mundiales para construir en conjunto un futuro de paz y reconciliación, sostenía encuentros con los últimos, pobres, presos, enfermos, con familias y con comunidades alejadas, marcadas por la pobreza o la guerra. Escuchaba testimonios y, junto a él, muchos otros pudimos ver por primera vez realidades ignoradas.

Francisco realizó muchos y muy variados viajes apostólicos, veinte viajes fueron dentro de Europa, catorce a Asia, siente a América Latina y el Caribe, cuatro a África, dos a América del Norte y uno a Oceanía. Algunos viajes fueron para eventos de importancia para la Iglesia universal, como varias Jornadas Mundiales de la Juventud, en Brasil el 2013, Polonia el 2016, Panamá el 2019 y Portugal el 2023; Encuentros Mundiales de las Familias, en Estados Unidos el 2015, Irlanda el 2018 y Roma el 2022, o Congresos Eucarísticos Internacionales.

El 2015 en Bangui, República Centroafricana, inauguró el Jubileo de la Misericordia abriendo la Puerta Santa en una tierra devastada por la guerra. Un gesto similar por su profundo simbolismo se llevó a cabo en Irak en 2021, siendo la primera vez que un Papa visitaba la cuna del cristianismo; allí, ante cristianos y musulmanes, subrayó la importancia del diálogo interreligioso para construir un futuro común. El viaje más largo de su pontificado fue en 2024 donde, trasladándose en su silla de ruedas, visitó Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur.

Así, con sus 47 viajes fuera de Italia, en los que visitó en total 66 países, Francisco hizo relucir la multitud de colores y formas que adquiere la fe, recordando la universalidad de la Iglesia y el deseo de Cristo de llegar a todos los rincones del mundo.

4. Combate a la cultura de los abusos

Son muchos los eventos sin precedentes que muestran la lucha del Papa contra los abusos sexuales cometidos contra menores dentro de la iglesia, continuando con la línea de “tolerancia cero” desarrollada por los tres últimos pontífices.

Poco después de su elección, en julio de 2013, Francisco autorizó una reforma penal donde introdujo el delito específico de “pornografía infantil”. Luego, el 22 de marzo de 2014 el Santo Padre estableció la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, con un papel asesor. El 4 de junio de 2016, con la Carta apostólica en forma de Motu Proprio titulada Como una madre amorosa, Francisco precisó que entre las “razones graves” para la destitución de un obispo, también se considere la “negligencia”, en particular en relación a los casos de abuso sexual de menores y adultos vulnerables. Para ello, la carta detalla una serie de procedimientos.

El viaje de enero de 2018 a Chile sin duda constituyó un hito fundamental, que lo llevó a confiar, en febrero de ese mismo año, una investigación al Arzobispo de Malta Charles Scicluna y a Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El informe de 2.300 páginas daba cuenta de una reiterada omisión y falta de respuesta de la iglesia chilena ante denuncias de abusos sexuales, lo que llevó al Papa a enviar una carta el 8 de abril a los obispos de Chile, donde aseguraba sentir “dolor y vergüenza” y reconoce haber “incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada”. Tras la carta, convocó a Roma a los obispos de Chile para dialogar sobre las conclusiones de la mencionada visita. Antes del encuentro el Papa recibió en la Santa Sede a algunas de las víctimas de abuso. Durante tres días, del 14 al 17 de mayo, los 34 obispos chilenos en ejercicio acudieron al Vaticano para escuchar y evaluar los resultados. Francisco les entregó un documento de diez páginas y, el último día, le dio una carta a cada uno de ellos. Al día siguiente, los prelados le presentaron su dimisión a Bergoglio en un acto sin precedentes. En su “Carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile” del 31 de mayo de 2018, Francisco expresó su dolor ante las “atrocidades”, afirmando que se debe cambiar el clericalismo, esa mentalidad cerrada que se encuentra en la raíz de los abusos de poder cometidos dentro de la Iglesia.

La publicación del polémico Informe de Pensilvania, coincidió con el viaje de Francisco a Irlanda en agosto de 2018, con motivo del Encuentro Mundial de las Familias, siendo el abuso eclesiástico un tema central de su visita. En su viaje ea Irlandal Papa expresó en varias ocasiones dolor y vergüenza por tales abusos, se reunió con algunas víctimas, rezó ante el Santísimo en la Procatedral de Santa María de Dublín por todas ellas y en la ceremonia final del Encuentro reemplazó el Acto Penitencial con un pedido de perdón por los abusos sexuales cometido por el clero. Tras ello, el 20 de agosto de 2018 el Papa publica una Carta del Papa al Pueblo de Dios “en respuesta a la crisis de abusos a la que se enfrenta la Iglesia”, donde advirtió sobre el daño causado por la omisión de la Iglesia e hizo un llamado a una renovada actitud de solidaridad como modo de hacer historia. Ya no se hablaba solamente de abuso sexual, sino también de abuso de conciencia y de poder. El texto constituye un documento profético, pastoral y concreto, que se hizo tan relevante como la carta enviada por Benedicto XVI a los católicos de Irlanda el año 2010.

En muchos otros países se han dado eventos similares, destacando el caso de Francia y Estados Unidos. El Papa escribió una carta dirigida a los obispos de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos fechada el 1 de enero de 2019, donde señalaba que “la lucha contra la cultura del abuso, la herida en la credibilidad, así como el desconcierto, la confusión y el desprestigio en la misión reclaman y nos reclaman una renovada y decidida actitud para resolver el conflicto”.

En febrero del 2019 se convocó a una cumbre mundial de obispos sobre el tema y ese mismo año el Santo Padre publicó el Motu Proprio Vos estis lux mundi (2019), que estableció protocolos más estrictos para la denuncia de abusos. El documento fue derogado y actualizado cuatro años después, el 25 de marzo de 2023. La novedad más significativa introducida en la nueva versión de la legislación se refiere al “Título II”, con las disposiciones relativas a las responsabilidades de los obispos, superiores religiosos y clérigos encargados de la guía de una Iglesia particular o de una prelatura. Muchas otras modificaciones fueron introducidas para armonizar el texto de los procedimientos contra los abusos con las demás reformas normativas introducidas desde el 2019 hasta hoy, en particular con la revisión del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (normas enmendadas en el 2021); con las modificaciones del Libro VI del Código de Derecho Canónico (reforma del 2021) y con la nueva Constitución sobre la Curia Romana, Praedicate Evangelium (promulgada en el 2022).

5. Reforma de la Curia Romana

Una de las primeras biografías que se conocieron de Francisco tras ser escogido Papa fue la de Austen Ivereigh titulada “El gran reformador: Francisco, retrato de un Papa radical” (2014). El título no es casualidad, desde un inicio se sabía que Francisco implementaría con decisión las reformas necesarias para ponerse al día con los nuevos requerimientos, y para deshacerse de las estructuras oxidadas de una de las burocracias más grandes del planeta.

Para el Papa la reforma consistía principalmente en hacer más eficaces las estructuras para el servicio de la misión de la Iglesia en el mundo. Ser una Iglesia más misionera, más sobria, más profesional, más universal, fueron algunos de los criterios guías de sus reformas tal como lo expresó en el saludo de Navidad de 2016. Los primeros pasos los dio apenas asumió el pontificado, constituyendo un Consejo de Cardenales para asesorarlo en el gobierno de la Iglesia y estableciendo una comisión para estudiar asuntos económicos y administrativos de la Santa Sede. Creó nuevos organismos, fusionó otros, revisó normas y publicó nuevas. Pero aquello que promovió con mayor insistencia fue la conversión pastoral, recordando que el trabajo en la Curia es un servicio que debe realizarse con una espiritualidad de servicio y comunión.

El año 2022 promulgó la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana y su servicio a la Iglesia y al mundo, Praedicate evangelium. Con este documento buscó dar mayor transparencia y descentralización a la Curia. Fue el resultado de un largo trabajo colegial, que comenzó desde las reuniones del pre-cónclave de 2013 e implicó al Consejo de Cardenales y diversas aportaciones de las Iglesias de todo el mundo. La nueva Constitución sustituyó la Pastor bonus de Juan Pablo II y confirmó un camino de reforma ya aplicado casi en su totalidad en los primeros años de pontificado de Francisco, a través de las fusiones y ajustes que se produjeron y que dieron lugar al nacimiento de nuevos Dicasterios.

Las reformas de Francisco también apuntaron a asuntos como la celebración y formación litúrgica, como se dio con la publicación del motu proprio Traditionis custodes en 2021, con el que restringió las normas que regían el uso del misal de 1962, que había sido liberalizado como “Rito Romano Extra-Ordinario” por Benedicto XVI, y con la publicación de la Carta Apostólica Desiderio desideravi, en 2022, sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios.

Francisco buscó hacer que la Curia refleje cada vez más la catolicidad de la Iglesia, contratando personal proveniente de muchos países, de diferentes culturas y de distintos estados de vida, como sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y personas laicas. Como nunca antes promovió el servicio de los laicos, hombres y mujeres, instituyendo, por ejemplo, el ministerio laical de lectorado y catequistas.

Asimismo, la creación de nuevos cardenales apuntó siempre en la línea de reflejar la universalidad de la Iglesia, cambiando la composición del Colegio Cardenalicio a uno compuesto cada vez más por cardenales provenientes de todas partes del mundo, priorizando a representantes de regiones periféricas, con experiencia pastoral, de zonas de conflicto y reduciendo el peso de aquellos que provienen de la Curia Romana y de sedes históricas. Hoy más del 60% de los cardenales electores de un futuro Papa fueron nombrados por Francisco.

6. Ecumenismo

El ecumenismo fue una prioridad fundamental del pontificado de Francisco, como camino de encuentro y colaboración en torno a desafíos globales, visión desarrollada ampliamente en Fratelli tutti y Laudato si’. Así lo expresó el Papa en su discurso en Abu Dabi en febrero de 2019: “El diálogo auténtico requiere apertura, respeto y la disposición de caminar juntos hacia metas comunes”. A través del ecumenismo Francisco quiso darle un mensaje al mundo: la paz puede perseguirse cooperando juntos, caminando juntos, aunque estemos teológicamente divididos. Existiendo reconciliación ecuménica, entonces es posible aspirar a una reconciliación entre los pueblos.

Muchos de sus viajes apostólicos dieron ocasión para intercambiar con importantes líderes de otras religiones y promover en conjunto la paz y el entendimiento. Se reunión con el Patriarca Bartolomé I, de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén el año 2014 y en la isla de Lesbos, el año 2016, donde visitaron a refugiados. Con el Patriarca Kirill, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, se reunió en La Habana, Cuba, en un encuentro histórico, primero en casi mil años. Con él se firmó una declaración conjunta llamando a la unidad y la cooperación.

También tuvo varias reuniones con Justin Welby, arzobispo de Canterbury, de la Iglesia Anglicana, colaborando en diversas iniciativas de paz y lucha contra la trata de personas; en 2023 realizaron una peregrinación ecuménica de paz a Sudán del Sur. En 2016 el Papa viajó a Suecia para conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante junto a la Federación Luterana Mundial.

También profundizó en las relaciones entre la Iglesia Católica y el judaísmo. En 2014 durante su viaje apostólico a Tierra Santa, se reunió con líderes judíos y oró en el Muro de los Lamentos junto con el rabino Abraham Skorka y el líder musulmán Omar Abboud, y en 2016 visitó Auschwitz, donde realizó un homenaje a las víctimas del Holocausto y condenó firmemente el antisemitismo.

Tuvo también históricos encuentros con líderes del mundo musulmán. Con el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb se reunió en varias ocasiones desde 2016. En 2019, firmaron en Abu Dabi el Documento sobre la Fraternidad Humana, un llamado a la paz y la convivencia entre religiones. En aquella ocasión también visitó la Gran Mezquita de Abu Dabi. En 2021 en su viaje apostólico a Irak se reunión con el líder chiita Alí al-Sistani en un encuentro histórico, reafirmando el compromiso con la paz y el respeto interreligioso.

Participó de diversos encuentros ecuménicos, como la Oración por la Paz en Asís el año 2016, el Encuentro Mundial de Líderes Cristianos en Lund, Suecia ese mismo año, la Oración Ecuménica por la Creación durante la COP26 en Glasgow en 2021, la Jornada de Oración y Ayuno por Líbano en 2021. También tuvo otros gestos importantes como el anuncio en 2023 de que 21 santos mártires coptos de Libia, laicos y mártires fueron agregados al Martirologio romano.

Para Francisco, el ecumenismo es una dimensión esencial de la misión de la Iglesia. Así lo afirma en Evangelii gaudium: “El compromiso con la unidad prevalente entre todos los cristianos es un camino ineludible de la evangelización”[4]. Este llamado se refleja en sus esfuerzos por construir puentes entre comunidades divididas y su insistencia en que la misión cristiana debe ser inclusiva y universal.

7. Diplomacia

El Papa Francisco fue un firme promotor de paz a nivel global, aprovechando cada oportunidad que tuvo para lanzar un grito a favor de la paz. Lo hizo a través de sus discursos, donde repetía una y otra vez, en cada oportunidad que tenía, en los saludos navideños, ante líderes globales e incluso desde el hospital, que la guerra es inhumana y cruel; a través de sus mensajes, especialmente cada primero de enero para su tradicional mensaje para la Jornada Mundial de la Paz; a través de gestos llenos de simbolismo, a través de su ecumenismo, y también, sobre todo, utilizando la diplomacia vaticana, con su principal colaborador, Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede desde 2013. Esta diplomacia, siendo la más antigua del mundo, buscó siempre tender puentes que faciliten la paz.

Algunos de los ejemplos más destacados han sido el rol que jugó en los años 2014 y 2015 para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, después de más de 50 años de tensiones. Facilitó el diálogo secreto entre ambos países, enviando cartas a Barack Obama y Raúl Castro y ofreciendo el Vaticano como sede de negociaciones.

El mencionado "Documento sobre la Fraternidad Humana" firmado en 2019 junto con el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, en Abu Dabi, fue un hito clave en la mejora de las relaciones entre cristianos y musulmanes, promoviendo la convivencia pacífica entre religiones y la lucha contra la violencia extremista.

En abril de 2019 organizó un retiro espiritual en la Casa Santa Marta para los líderes de Sudán del Sur, un país que ha sufrido una guerra civil devastadora desde hace años. Al final del retiro sorprendió a todos los participantes al arrodillarse y besar los pies de los líderes sudaneses como un gesto de humildad y súplica por la paz. Luego, en 2023 visitó el país junto con el Arzobispo de Canterbury y el Moderador de la Iglesia de Escocia, reforzando su llamado a la reconciliación.

En el año 2021 fue el primer Papa en visitar Irak, un país devastado por la guerra y la persecución religiosa. Se reunió con el líder chiita Alí al-Sistani, promoviendo el diálogo interreligioso y la paz en la región.

Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, Francisco calificó la guerra como absurda y cruel e hizo diversos llamamientos para un alto al fuego y un acuerdo negociado, donde ninguna de las partes pueda reclamar la victoria total. En 2023, envió al Cardenal Matteo Zuppi como enviado especial para intentar abrir vías de diálogo entre Kiev y Moscú, Washington y Pekín, misión a la que se abocó incansablemente. A su vez, la Santa Sede ha hecho de intermediario en algunos intercambios de prisioneros. El Papa recibió varias veces al presidente ucraniano Volodímir Zelenski y a líderes religiosos ucranianos en el Vaticano, expresó incansablemente su cercanía con el pueblo ucraniano y denunció el sufrimiento de los civiles y el uso de la guerra como herramienta de poder. Ahora bien, muchas veces fue criticado por no mencionar explícitamente a Vladímir Putin como responsable de la guerra, sin embargo, su postura nunca ha dejado de ser pacífica, diplomática y humanitaria.

En cuanto al conflicto entre Israel y Palestina, ha promovido la paz, el diálogo y la solución de dos Estados. En mayo de 2014, Francisco viajó a Israel, Palestina y Jordania, reuniéndose con líderes de ambos lados; luego, en un gesto simbólico, invitó al Vaticano al presidente israelí Shimon Peres y al líder palestino Mahmoud Abbas para una oración por la paz. En el año 2015 el Vaticano reconoció oficialmente a Palestina como Estado. Tras el ataque de Hamás en 2023 condenó la violencia y expresó su solidaridad con las víctimas israelíes, pidió repetidamente un alto al fuego y el fin de la violencia contra civiles en Gaza y criticó el bloqueo humanitario, exigiendo a su vez la liberación de los rehenes tomados por Hamás.

Otro frente fundamental de la diplomacia vaticana con Francisco ha sido su relación con la Iglesia Católica en China, una relación marcada por diversos esfuerzos de diálogo y negociación, buscando tanto la unidad entre la Iglesia “clandestina” (leal a Roma) y la Asociación Patriótica Católica China (controlada por el Estado) en un país con una población cristiana creciente, y también tender puentes entre dos Estados que llevan más de setenta años distanciados. Se trata de un asunto que ocupó un lugar importante en la agenda diplomática del Papa Francisco. El hito más relevante fue la firma del Acuerdo Provisional en 2018 entre la Santa Sede y la República Popular China sobre el nombramiento de los obispos. El primer paso para recomponer las relaciones consistió en el reconocimiento por parte del Vaticano de los obispos nombrados por el régimen durante las últimas décadas y en acordar los futuros nombramientos. A cambio, Pekín reconocería la autoridad del Papa. El contenido del acuerdo nunca se hizo público, pues su carácter era experimental. Este acuerdo fue renovado en 2020 por dos años y nuevamente se hizo en 2022. Desde la firma del acuerdo varios obispos han sido nombrados con el reconocimiento tanto del Vaticano como de Pekín, sin embargo también ha habido casos de nombramientos sin el visto bueno de Roma, lo que ha generado algunas fricciones. Durante el proceso Francisco se ha mostrado cercano a los católicos que viven en China, quienes durante años han sufrido persecución e incluso hoy continúan viviendo bajo un régimen que les impone restricciones a su práctica religiosa y mantiene un fuerte control sobre la Iglesia. La situación de algunos obispos y sacerdotes sigue siendo incierta, con casos de vigilancia y arrestos. Unos días después de la firma del acuerdo, en 2018, el Papa le envió un mensaje a los católicos chinos y a la Iglesia universal, y el año 2023 durante un viaje a Mongolia, Francisco envió un mensaje especial a los católicos chinos.

Con el régimen de Ortega, en Nicaragua, también debió enfrentar desafíos importantes. Desde las protestas sociales de 2018, cuando la Iglesia acogió a manifestantes heridos y pidió diálogo nacional, el régimen de Ortega ha considerado a muchos obispos, sacerdotes y religiosas como enemigos políticos. A partir de ahí, se ha desarrollado una campaña sistemática de hostigamiento. Las cosas se intensificaron el año 2022, cuando el gobierno expulsó al embajador del Vaticano en Nicaragua, el arzobispo Waldemar Stanislaw Sommertag, así como a 18 miembros de las Misioneras de la Caridad. Desde la fecha el gobierno ha llevado a cabo una fuerte represión a los medios católicos, cerrando varias estaciones de radio y canales de televisión; cerró universidades católicas, como la Universidad Centroamericana, que los jesuitas administraban hace más de 60 años, tras lo cual canceló la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús de Nicaragua junto con la confiscación de sus bienes, pasando a su administración algunos colegios privados. Asimismo se canceló la personalidad jurídica de Cáritas Nicaragua, paralizando su labor humanitaria; y se prohibieron procesiones y peregrinaciones. También se ha detenido a diversos miembros de la Iglesia de Nicaragua, como a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien había formado parte de la comisión de diálogo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y se transformó en símbolo de resistencia. Fue condenado a 26 años de prisión en 2023 por “traición a la patria”, aunque fue liberado y deportado al Vaticano en enero de 2024, junto a otros religiosos. El Papa, aunque se refirió al régimen como una “dictadura grosera”, evitó la confrontación directa.

Un punto fundamental para comprender la posición que tuvo Francisco frente a diversos conflictos fue su opción por un sistema multilateral de relaciones internacionales, el que busca acabar con los conflictos bipolares que caracterizan el momento actual. Para Francisco, los acuerdos multilaterales “garantizan mejor que los acuerdos bilaterales el cuidado de un bien común realmente universal y la protección de los Estados más débiles”[5]. Y es que Francisco veía, y así lo señaló públicamente, una creciente polarización en los diferentes foros e instancias internacionales, donde se impone un pensamiento único y donde surgen nuevos colonialismos.

Francisco tuvo siempre puesta su esperanza en el multilateralismo como herramienta para construir bienes realmente universales, como son “reducir la pobreza, ayudar a los migrantes, contrarrestar el cambio climático, favorecer el desarme nuclear y ofrecer ayuda humanitaria”. Sin embargo, como lo afirma en Fratelli tutti, el multilateralismo necesita de valentía y generosidad a la hora de establecer objetivos comunes.

Y es que Francisco fue el Pontífice de la Iglesia universal y, como tal, no puede ponerse solo del lado de occidente. Esto con mayor razón aún si se tiene en cuenta que el centro de gravedad demográfico del catolicismo ha cambiado, teniéndose que dos tercios de los católicos del mundo viven hoy fuera de Occidente.

8. Sinodalidad

Durante su pontificado, Francisco mencionó repetidamente que la sinodalidad es un camino principal en la vida de la Iglesia, un camino que acentúa la comunión del Pueblo de Dios y la presencia del Espíritu que actúa en cada miembro. La palabra Sínodo está compuesta por la preposición ‘sin’, que indica ‘con’, y un sustantivo ‘odos’, que indica camino; expresa así el camino en común de todos los miembros del Pueblo de Dios. El Papa ya había vivido experiencias de sinodalidad en Latinoamérica, con la creación del CELAM y las cinco Conferencias Generales de obispos, desde Río de Janeiro hasta Aparecida, al tiempo que le gustaba referirse a la Iglesia con la imagen de Pueblo de Dios, refiriéndose a la unidad de todos los fieles en una comunidad cuya única cabeza es Cristo. Con su experiencia en Latinoamérica, su eclesiología del Pueblo de Dios y tomando las enseñanzas del Concilio Vaticano II, Francisco llevó la sinodalidad a una nueva fase, madurando la conciencia de la naturaleza comunional de la Iglesia. Su principal colaborador en temas de sinodalidad fue Mario Grech, Secretario General del Sínodo de los Obispos desde el año 2020.

En su discurso en el 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, el Papa habló de la Iglesia sinodal como una pirámide invertida, donde la base del Pueblo de Dios se pone en su cúspide, y donde la cúspide del ministerio, sobre todo del ministerio ordenado, particularmente del ministerio episcopal, se pone en la base. Dijo entonces, “en esta Iglesia, como en una pirámide invertida, la cima se encuentra por debajo de la base. Por eso, quienes ejercen la autoridad se llaman ‘ministros’: porque, según el significado originario de la palabra, son los más pequeños de todos”.[6]

En su pontificado se desarrollaron diversas experiencias de sinodalidad a nivel diocesano, regional y universal. Por su parte, la Comisión Teológica Internacional promulgó en 2018 el documento “La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia”. Francisco condujo dos sínodos sobre el amor en familia, uno sobre los jóvenes, uno sobre la región amazónica y, finalmente, para potenciar la sinodalidad el año 2021 convocó a toda la Iglesia a vivir, en etapas, un camino sinodal, con una fase diocesana, una continental y concluir luego en las dos asambleas generales del Sínodo de los Obispos, el año 2023 y 2024. Este camino fue conocido como “el Sínodo de la sinodalidad”. Todas las conclusiones de aquel camino hoy están en un proceso de “aterrizaje” y se espera que el año 2026 las diócesis trabajen en el desarrollo de un itinerario en sus respectivas iglesias locales y agrupaciones. La vivencia del camino sinodal en etapas da cuenta de esta imagen de pirámide invertida de Francisco, donde la es a nivel de Iglesia local donde se manifiesta el Pueblo de Dios en forma concreta y culturalmente situada. Luego están las instancias intermedias de sinodalidad que se dan entre una Iglesia local y el conjunto de la Iglesia entera.

Durante los últimos años dentro de la Iglesia se vio un gran despliegue de vida sinodal en distintos países, regiones y continentes. El Camino Sinodal Alemán fue quizás el más conocido, influyente y también polémico. Pero en otras partes también hubo experiencias sinodales, como la Asamblea Sinodal en Madrid y otras diócesis de España, la Asamblea Sinodal Nacional de Irlanda (aún en proceso), la Asamblea Sinodal de Francia, el Camino Sinodal Nacional de Italia, la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe o el Plenario Nacional de Australia. En muchas de estas instancias, a través de procesos de escucha, consulta y discernimiento, se abordó la crisis de abusos sexuales y otras cuestiones como el papel de la mujer en la vida de la Iglesia, la renovación pastoral, la gobernanza eclesial y la formación de sacerdotes.

A la vez que promovió la sinodalidad, una gran preocupación que tuvo el Papa fue asegurar y mantener la unidad dentro de la Iglesia, teniendo en cuenta las tensiones tanto integristas, provenientes principalmente desde Estados Unidos, y progresistas, provenientes desde Alemania. El Papa hizo innumerables esfuerzos para que la Iglesia pueda caminar en conjunto, esperando a los que caminan más despacio y haciendo esperar a quienes se intentan adelantar. Las tensiones se vieron acrecentadas por los escándalos de abuso y las respuestas para enfrentar la crisis.

Uno de los hitos que puede destacarse fue la relación del Papa con la Iglesia en Alemania, una relación a ratos tensa debido a las reformas impulsadas por el Camino Sinodal Alemán y la postura del Vaticano sobre ciertos cambios en la doctrina y la disciplina eclesial. En 2019, el Papa envió una carta a los católicos de Alemania, pidiendo que las reformas se hicieran en comunión con la Iglesia universal y no de manera independiente. En varias ocasiones, sin embargo, el Vaticano expresó su preocupación por posibles desviaciones doctrinales, especialmente durante el año 2022 con la carta del Dicasterio para los Obispos, donde se advirtió sobre la imposibilidad de crear un Consejo Sinodal permanente. Ese mismo año, en noviembre, Francisco convocó a los obispos alemanes a Roma para un diálogo con el Vaticano, donde los cardenales Parolin, Ladaria y Ouellet tuvieron un rol activo. Otro momento importante fue la renuncia del cardenal Reinhard Marx, uno de los líderes de la Iglesia alemana en 2021; Francisco rechazó la renuncia y le pidió seguir adelante con su misión.

En otro ámbito se encuentran las tensiones que tuvo el Papa con el integrismo católico, una relación tensada tras la publicación Amoris Laetitia en 2016 y de Traditionis custodes, en 2021. Aunque Benedicto XVI intentó reconciliar a la Iglesia con los lefevristas, seguidores de Marcel Lefevre quien produjo en 1988 un cisma utilizando la liturgia como bandera de lucha fundamental, y en 2007 concedió permiso para emplear en la Misa la forma extraordinaria, los lefevristas no volvieron a la comunión con Roma y no reconocieron la validez de las reformas del Vaticano II; este hecho llevó a Francisco a prohibir, con Traditionis custodes el rito tridentino de la misa, debido a los excesos. También en el ámbito doctrinal se generaron disputas. Tras la publicación de Amoris laetitia en 2016, un pequeño grupo de cardenales (Raymond Burke, de Estados Unidos; Walter Brandmüller, de Alemania; Joachim Meisner, de Alemania, y Carlo Caffarra, de Italia), presentaron al Papa un conjunto de dudas, o dubia, sobre las disposiciones sobre la comunión para los católicos divorciados y vueltos a casar civilmente. Luego, en 2023 cinco cardenales (Raymond Burke, Walter Brandmüller, Joseph Zen Ze-kiun, de China; Juan Sandoval Íñiguez, de México, y Robert Sarah, de Guinea-Conakri), enviaron nuevamente un conjunto de dubia en una carta al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con preguntas en torno al Sínodo de la sinodalidad. La respuesta íntegra entregada por el Papa Francisco fue difundida por el Vaticano este 2 de octubre. El cardenal Raymond Burke ha sido un líder simbólico del ala integrista, quien fue removido de la Signatura Apostólica en 2014, en 2023 Francisco lo despojó de ciertos privilegios y durante el Covid-19 fue conocido por sus teorías negacionistas cobre la pandemia, se mostró crítico con las medidas de distanciamiento social y habló públicamente contra las vacunas.

9. Enseñanza social

El magisterio de Francisco en materia social estuvo marcado por una insistente búsqueda por darle voz a aquellos que no tienen voz, por integrar, hacer dialogar, por no dejar a nadie atrás y por su atención constante a las periferias. A través de él buscó promover una cultura del encuentro y condenar la que llamó ‘cultura del descarte’, la que ve reflejada en distintos planos de la cultura y la sociedad.

Para el Papa, la vida social y política no se dan sin conflictos, existe pobreza, existen injusticias, existe corrupción, violencia, desacuerdos. En Evangelii gaudium planteó que ante el conflicto es posible tener tres actitudes diferentes: ignorarlo, haciendo como si no existiera; quedarse atrapado en él, perdiendo la perspectiva, interpretando todo en clave de conflicto y proyectando en las instituciones todos los males, o asumiendo el conflicto, esto es, “aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso”. Para ello, insistió en asumir la dignidad humana en todos, esa dignidad que es infinita, sagrada e inviolable. Toma aquí relevancia el documento Dignitas infinita, una Declaración publicada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en 2024 con motivo del 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Dignitas infinita se denuncian trece situaciones graves que amenazan la dignidad humana en el mundo de hoy y que fueron denunciadas en diversas ocasiones por Francisco: el drama de la pobreza, la catástrofe de la guerra, la explotación laboral, la trata de personas, los abusos sexuales y la violencia contra las mujeres, el aborto, la eutanasia y el suicidio asistido, la gestación subrogada, el descarte de personas con discapacidad, la discriminación racial y étnica, la violencia contra personas por su orientación sexual, el uso de tecnologías que degradas la dignidad y la cultura del descarte, de los débiles, los ancianos, los enfermos, los pobres y los migrantes. La dignidad humana es planteada aquí como condición esencial para la elaboración y construcción de los derechos fundamentales y la comunión en las diferencias. No es posible resolver el conflicto sin asumir en primer lugar este presupuesto básico, la dignidad humana.

Siguiendo la misma línea de su predecesor, Benedicto XVI, Francisco insistió en el primado de la política por sobre la economía. En Fratelli tutti, señaló que la economía debe ser integrada al proyecto político y no al revés; la dimensión de lo posible y lo disponible debe verse orientada por la dimensión de lo deseable; por los fines propuestos. De esta forma insistió que “la política no debe someterse a la economía y esta última no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia”[7] sino más bien, “necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana”[8]. Una economía orientada hacia el tiempo futuro puede escapar de la obsesión por los resultados inmediatos, y unirse al cauce de los objetivos comunes.

Fue también un crítico de las ideologías, asumiendo enteramente el principio que planteó en Evangelii gaudium: “la realidad es más importante que la idea”. La realidad es, la idea se elabora; y cuando la idea se separa de la realidad, deviene en ideología, fruto de idealismos y nominalismos. En este plano entra una de las más insistentes críticas que hace Francisco al paradigma tecnocrático: la tendencia a priorizar argumentos técnicos y de eficiencia en lugar de considerar cuestiones antropológicas y humanas. En Fratelli tutti habló de diversas “visiones economicistas cerradas y monocromáticas”, como las teorías de crecimiento infinito en un planeta finito; la economía del goteo; la confianza absoluta en los mercados y su posibilidad de autorregulación, que lo incapacita para resolver problemas sociales y medioambientales; la meritocracia extrema, que desconoce aquellas desigualdades que son estructurales y que fomenta la cultura del descarte, o la financierización de la economía, esto es, una economía basada en el flujo de capital y la especulación financiera, que desvincula el dinero de la producción y del trabajo. El Papa llamó a volver los ojos a la realidad, especialmente a la realidad de aquellos pobres que ya no pueden esperar. La pura idea los hace invisibles y funcionales.

La encíclica Dilexit nos, sin haber sido una encíclica propiamente social, es una encíclica que da fundamento a la preocupación por todo lo humano, porque el hecho de que ha sido amado por Cristo. Por eso afirmaba el Papa que Dilexit nos, “nos permite descubrir que lo escrito en Laudato si’ y Fratelli tutti no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo, ya que bebiendo de ese amor nos volvemos capaces de tejer lazos fraternos, de reconocer la dignidad de cada ser humano y de cuidar juntos nuestra casa común”. Por eso esta última encíclica es entendida como la clave interpretativa de todo el pontificado, especialmente en materia social, donde la solución a los problemas sociales y medioambientales, a los desequilibrios económicos o al uso inhumano de la tecnología, pasa por recuperar el corazón, conmoverse, salir de sí; con mirar hacia arriba, salir al encuentro, iniciar procesos, apuntar al todo más perfecto y más integrador.

10. Misericordia y esperanza

Misericordia y esperanza son dos realidades que Francisco quiso destacar con especial fuerza durante su pontificado. No sin razón los dos jubileos convocados por él fueron dedicados a estas dos virtudes.

Al convocar el año 2016 a un jubileo extraordinario dedicado a la Misericordia, el Papa buscó hacer relucir aquel rostro más bello de la Iglesia: una que, a ejemplo del Buen Samaritano, se hace “hospital de campaña” para curar las heridas de aquellos que quedan al borde del camino. La expresión “hospital de campaña” fue utilizada por Francisco en una entrevista concedida a Antonio Spadaro y publicada por La Civiltá Cattolica poco después del inicio de su pontificado, en septiembre de 2013, donde afirmaba: “la cosa que más necesita hoy la Iglesia es la capacidad de curar heridas y de calentar el corazón de los fieles, la cercanía, la proximidad. Yo veo la Iglesia como un hospital de campaña después de una batalla”. Es la misericordia, para el Santo Padre, “la mayor de todas las virtudes”[9] y la Iglesia está llamada a ser “el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio”[10]. Con estas afirmaciones de Evangelii gaudium el Papa mostraba donde estaría su acento pastoral: en ser misioneros, salir al encuentro del otro, ir a las periferias. Con el Año Santo de la Misericordia, el Papa invitó a la Iglesia a redescubrir el rostro misericordioso de Dios, abriendo puertas santas en cárceles, hospitales y campos de refugiados. En la bula de convocatoria a aquel Jubileo el Papa afirmó que “Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra”,[11] y luego entregó una definición para Misericordia: “es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado”. Así, la misericordia de Dios no debería ser una idea abstracta “sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor como el de un padre o una madre que se conmueve profundamente por su hijo”[13]. Esta misma centralidad de la misericordia quiso recordarla luego, al final de su pontificado con la encíclica Dilexit nos, una encíclica enteramente dedicada al corazón de Cristo del que brota la misericordia.

En el año 2025, como es tradición en la Iglesia cada 25 años, el Papa convocó un nuevo jubileo, esta vez dedicado a la esperanza. Fue la esperanza el don que el Papa invocó para el año jubilar, invitando a los fieles a ser signos de esperanza en medio de las distintas tormentas que atraviesa la humanidad. Ya proclamaba este don con fuerza en Evangelii gaudium donde señalaba: “¡No nos dejemos robar la esperanza!”[14], “¡No nos quedemos al margen de esa marcha de la esperanza viva!”[15]. Porque el cristiano, a pesar de todo, de las guerras, de la pobreza, del sufrimiento, mantiene viva su esperanza, que “nace del amor y se funda en el amor que brota del Corazón de Jesús traspasado en la cruz”.[16] Para el cristiano siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, como lo recordaba en la histórica bendición Urbi et Orbi del 27 de marzo de 2020, en plena pandemia, “no nos dejes a merced de la tormenta. En medio de nuestra oscuridad, Tú resplandeces”; o en Laudato si` donde, luego de describir un panorama desolador, afirmaba que la esperanza “nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas”[17], o en Fratelli tutti donde nos invitaba a caminar en esperanza, aquella esperanza que puede resplandecer independiente de las circunstancias o los condicionamientos históricos, pues la esperanza “sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna”. La esperanza[18] es misionera, es dinámica, es una fuerza que nos impulsa a salir. Y, como señaló al anunciar el Año Santo 2025, “la esperanza no defrauda porque está fundada en el amor de Dios, un amor que transforma incluso los momentos más oscuros en oportunidades de gracia”.[19]

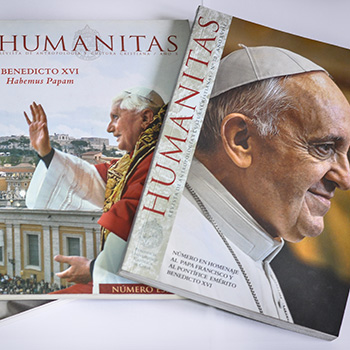

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.