A partir de la eclesiología simbólica de Balthasar y el magisterio sobre la mujer del Papa Juan Pablo II, la autora analiza la experiencia que la Iglesia vive hoy respecto de la presencia y del papel de la mujer, realiza también una revisión de la Escritura, y propone algunas sugerencias que podrían ayudar a la Iglesia a avanzar en el camino del reconocimiento y de la apertura a la dimensión femenina de su identidad y de su acción.

Humanitas 2023, CV, págs. 478 - 503

El artículo que presentamos a continuación corresponde al aporte de Linda Pocher* en el Simposio Internacional “Para una teología fundamental del sacerdocio” realizado en Roma entre el 17 y el 19 de febrero del año 2022, del cual Revista Humanitas fue uno de los auspiciadores. Las actas del seminario han sido publicadas en español en dos tomos con la totalidad de las ponencias y perspectivas complementarias. Agradecemos al Centre de Recherche et d'Anthropologie des Vocations por permitir la publicación de este artículo y poner a disposición del público los libros a través de la página web de Publicaciones Claretianas.

La expresión “principio mariano” pertenece a la eclesiología elaborada por el teólogo Hans Urs von Balthasar durante los años inmediatamente anteriores al Concilio Vaticano II y durante la época de su recepción. La propuesta de Balthasar nace de una meditación del misterio nupcial de la Iglesia (cf. Ef 5) y de la presencia y el papel de María en la historia de la Salvación[1].

En resumen, podríamos retomar el argumento de Balthasar de la siguiente manera: si Jesús, el Hijo venido al mundo, representa al Padre y ofrece a la humanidad su don de salvación, es necesario que haya al menos una criatura que, en representación de la humanidad, acoja ese don con fe y disponibilidad, para que el don del Padre pueda tener efecto. María, en su sí a la encarnación y a la muerte de su Hijo, es esta criatura. En su sí, María es el principio de la Iglesia, es decir, su inicio y su modelo. María lo es en cuanto mujer, en virtud del hecho de que solo la mujer puede acoger en sí, gestar y dar a luz un hijo. Por tanto, en María se cumple la profecía del protoevangelio: María es la Nueva Eva, en cuanto colaboradora/ ayudante del Nuevo Adán y en cuanto Madre de los seres vivientes; es decir, es Madre de todos los que vuelven a nacer del agua y del Espíritu.

Asimismo, en cuanto primera creyente, María es el prototipo del creyente, en el sentido de que observando su experiencia de fe podemos reconocer la “forma básica” del creyente cristiano. En un momento en el que la Iglesia estaba progresivamente volviendo a ser consciente de su propio misterio, Balthasar propuso el principio mariano como contrapeso ante la tendencia a identificar a la Iglesia con la jerarquía que se le había confiado. Principio mariano y principio petrino, afirma el teólogo, son “coextensivos”, lo que significa no solo que el uno no puede existir sin el otro, sino, además, que hay una cierta preeminencia del principio mariano, porque sin el sí de María, Pedro no habría podido pronunciar su propio sí. Además, el sí de Pedro es siempre, en cierto modo, una concesión. La propuesta de Balthasar está fuertemente enraizada en la tradición, en particular en la mariología y en la eclesiología patrística y medieval, que tanto peso han tenido en la elaboración del magisterio conciliar sobre María[2] [3].

La propuesta de Balthasar está fuertemente enraizada en la tradición, en particular en la mariología y en la eclesiología patrística y medieval, que tanto peso han tenido en la elaboración del magisterio conciliar sobre María.

En los turbulentos años del posconcilio, cuando también el movimiento feminista comenzaba a reivindicar la posibilidad de que las mujeres accedieran al sacerdocio ministerial, la eclesiología de Balthasar parecía ofrecer –desde el punto de vista de la jerarquía– la solución más adaptada al problema; porque, por una parte, reconoce a la mujer un primado espiritual incomparable, precisamente en virtud de la maternidad divina de María, y, por otra parte, el primado institucional masculino queda protegido por la analogía y la simbología de los sexos: si Cristo es el Esposo, su representante institucional solo puede ser masculino[4]. En su Carta encíclica Mulieris dignitatem de 1988, Juan Pablo II funda claramente su propia reflexión en la eclesiología simbólica de Balthasar, que le permite realzar al máximo el genio femenino, estimulando la incorporación y la participación de las mujeres en todos los niveles de la Iglesia y de la sociedad, sin perjuicio de la prerrogativa materna, que le es propia, y de la exclusividad masculina respecto del ministerio ordenado[5].

Viendo la importancia que la eclesiología de Balthasar, en particular la referencia al principio mariano y petrino en la Iglesia, tuvo en la elaboración de este documento y viendo las decisiones y acciones pastorales que se derivaron de ello, resulta muy oportuno reflexionar sobre la presencia y el papel de María en la historia de la salvación, con miras a una mayor apertura de la presencia femenina en la Iglesia. Por esto, manteniendo como telón de fondo del discurso en especial la eclesiología simbólica de Balthasar y el magisterio sobre la mujer del Papa Juan Pablo II, pretendo desarrollar el tema que se me ha confiado según tres momentos: en un primer momento me gustaría permanecer a la escucha de la experiencia que la Iglesia vive hoy respecto a la presencia y al papel de la mujer en la Iglesia. Creo que, en realidad, ya se ha recorrido un largo camino desde los tiempos del Concilio hasta hoy, desde Mulieris dignitatem hasta hoy, y es importante tenerlo en cuenta. En un segundo momento me gustaría volver de nuevo a ponerme a la escucha de la Escritura, para que la Palabra de Dios pueda iluminar la experiencia que vive hoy la Iglesia. En un tercer momento quiero proponer algunas sugerencias que podrían ayudar a la Iglesia a avanzar cada vez más en el camino del reconocimiento y de la apertura a la dimensión femenina de su identidad y de su acción, para ser, como ya auspiciaba el Concilio, cada vez más semejante a María.

A la escucha de la experiencia

Un momento favorable para las mujeres, en la sociedad y en la Iglesia

Es importante reconocer, en primer lugar, el hecho de que, sobre todo a partir del siglo XVIII, la Iglesia católica ha sostenido y alentado precisamente el protagonismo pastoral y civil de las mujeres, valiosas aliadas en la evangelización de un mundo moderno en el que ya empezaba a abrirse paso el fenómeno de la descristianización[6]. Además, no podemos olvidar que, desde el punto de vista histórico, el feminismo moderno es hijo de una cultura que, aunque secularizada, no puede no reconocerse como heredera de la tradición cristiana. Porque la tradición cristiana es la primera en reconocer la misma dignidad espiritual a las mujeres y a los hombres, a partir de la importancia otorgada a las numerosas figuras femeninas presentes en el Nuevo Testamento[7].

En su Carta encíclica ‘Mulieris dignitatem’ de 1988, Juan Pablo II funda claramente su propia reflexión en la eclesiología simbólica de Balthasar, que le permite realzar al máximo el genio femenino, estimulando la incorporación y la participación de las mujeres en todos los niveles de la Iglesia y de la sociedad.

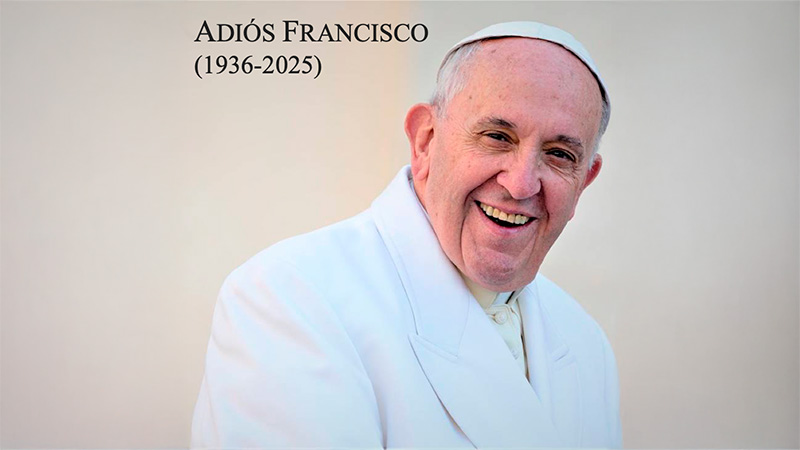

Si observamos la situación actual, podemos afirmar que el derecho de las mujeres a una instrucción y participación social y política equivalente está hoy internacionalmente reconocido, al menos a nivel teórico. Las mujeres están presentes en todos los ámbitos de la vida laboral, pastoral, institucional. También en el interior de la Iglesia vemos que hay mujeres comprometidas en todos los ámbitos de acción pastoral: como catequistas, como formadoras y coordinadoras de iniciativas pastorales de distinto tipo. Vemos mujeres que representan a la Iglesia y su voz frente a la sociedad civil, mujeres comprometidas en política, en primera línea por el respeto y la promoción de los derechos de los más pobres y por el cuidado del medio ambiente. Vemos mujeres presidentes de asociaciones laicas, mujeres investigadoras y docentes en las facultades eclesiásticas e incluso en seminarios. Vemos mujeres comprometidas en el liderazgo de las comunidades cristianas, en aquellos contextos donde la presencia de ministros ordenados es reducida. Vemos mujeres ocupando puestos ejecutivos incluso en la Curia romana, gracias a los numerosos nombramientos conferidos por el Papa Francisco y sus más recientes predecesores. La jerarquía eclesiástica manifiesta con frecuencia un sincero interés por las mujeres, unido al esfuerzo por permanecer a la escucha de su pensamiento y de su experiencia.

Vemos mujeres ocupando puestos ejecutivos incluso en la Curia romana, gracias a los numerosos nombramientos conferidos por el Papa Francisco y sus más recientes predecesores. La jerarquía eclesiástica manifiesta con frecuencia un sincero interés por las mujeres, unido al esfuerzo por permanecer a la escucha de su pensamiento y de su experiencia.

El obstáculo del clericalismo

A pesar de que se ha difundido un prejuicio positivo generalizado hacia la mujer, todavía hay ambientes fuertemente marcados por ese fenómeno que recibe el nombre –poco acertado, en mi opinión– de clericalismo, es decir, un estilo de gobierno de la comunidad cristiana basado en una supuesta superioridad de los clérigos como únicos poseedores de autoridad moral e institucional dentro de la Iglesia. Creo que el término se usa de manera poco adecuada por dos razones: en primer lugar porque se trata de un modelo que la Iglesia no ha creado, sino que más bien ha heredado, probablemente del modelo imperial de la antigüedad tardía. Un modelo que también han compartido muchas otras instituciones religiosas y laicas que se han sucedido a lo largo del tiempo; basta con pensar en los nacionalismos absolutistas europeos de la edad moderna; en segundo lugar, porque este modelo se difundió dentro de la Iglesia como “el” modelo católico de gobierno, hasta tal punto que fue asumido también por las comunidades religiosas femeninas, movimientos laicos y otras instituciones que no están compuestas por clérigos, ni mucho menos. Cuando este modelo está en vigor, las personas que han recibido un cargo institucional tienden a constituir una especie de casta, cerrada en sí misma, que se distingue por determinados privilegios. Muchas veces son los súbditos quienes defienden ese modelo, porque, a pesar del autoritarismo típico de esta forma de gobierno, pueden aprovecharse del régimen de severidad para perseguir sus propios intereses, convirtiéndose, a su vez, en obstáculos para el cambio.

Más allá del hecho de que se trata [el clericalismo] de un modelo atemporal que tiende a atraer personas psicológicamente frágiles y que favorece el que se perpetren abusos de poder de distinto tipo, lo que quiero poner en evidencia es que la persistencia de este modelo impide la circulación de los dones y el florecimiento de los carismas dentro de la Iglesia.

Más allá del hecho de que se trata de un modelo atemporal que tiende a atraer personas psicológicamente frágiles y que favorece el que se perpetren abusos de poder de distinto tipo, lo que quiero poner en evidencia es que la persistencia de este modelo impide la circulación de los dones y el florecimiento de los carismas dentro de la Iglesia, provocando sufrimiento no solo en las mujeres y en los laicos –que pueden incluso a veces ser ellos mismos portadores de este estilo eclesial–, sino también en los sacerdotes cuando se encuentran en posiciones subalternas y en los propios superiores cuando están rodeados por súbditos demasiado preocupados por conservar su propia vida tranquila y sus privilegios. La difusión del clericalismo así entendido es el mayor obstáculo para el florecimiento de una Iglesia carismática y sinodal.

Algunas desigualdades aún extendidas

Tanto a nivel social como a nivel eclesial hay todavía tres órdenes de desigualdad que impiden el debate libre y, por tanto, la potenciación de las diferencias para una colaboración sinodal y fecunda no solo entre las mujeres y la jerarquía eclesiástica, sino también a nivel de complementariedad de los estados de vida de la Iglesia: entre laicos y laicos casados o consagrados; religiosos y religiosas; sacerdotes.

La primera desigualdad tiene que ver con la formación cultural, sobre todo teológica. A pesar de la apertura formal de las instituciones de estudios superiores tanto a las mujeres como a los laicos, hay otros elementos que impiden el acceso real al estudio de muchas personas que lo desearían: para las religiosas, por ejemplo, la convicción aún extendida de que no les es necesaria una formación teológica equivalente a la obligatoria para los sacerdotes; para los laicos, el coste prohibitivo de los estudios eclesiásticos y la falta de perspectivas de trabajo retribuido a nivel universitario o en el ámbito pastoral pueden fácilmente llevar a renunciar a ello. La segunda desigualdad está relacionada con la diferencia de oportunidad de desarrollo personal y de compromiso pastoral que se encuentra, de manera especial, en los institutos femeninos y masculinos y que con frecuencia está provocada y perpetrada por las propias mujeres en perjuicio de otras mujeres. La exposición de las religiosas a los abusos de conciencia y de poder es impresionante, y sucede ante la generalizada indiferencia eclesial, porque suele considerarse normal que las mujeres consagradas sufran limitaciones absurdas y humillaciones de distinto tipo por parte de superiores y superioras, en virtud de los votos que han pronunciado[8]. La tercera desigualdad hace referencia a la posibilidad de que la pastoral sea un trabajo adecuadamente remunerado: es el caso de muchas tareas pastorales concebidas según la lógica del voluntariado, pero que, en realidad, exigen un compromiso a tiempo completo, algo que impide a los laicos el acceso a determinados puestos y que muchas veces dificulta la vida de las mujeres consagradas.

La exposición de las religiosas a los abusos de conciencia y de poder es impresionante, y sucede ante la generalizada indiferencia eclesial, porque suele considerarse normal que las mujeres consagradas sufran limitaciones absurdas y humillaciones de distinto tipo por parte de superiores y superioras, en virtud de los votos que han pronunciado.

Superar estas desigualdades no es solo cuestión de justicia. Se trata, sobre todo, de favorecer una plena participación de todos los creyentes en la misión de la Iglesia, de manera que cada uno pueda hacer fructificar personalmente los dones y los carismas recibidos para el bien de la comunidad. Porque la comunidad cristiana no está formada únicamente por categorías de personas y de familias carismáticas: cada categoría está constituida por individuos, cada uno de los cuales es querido por Dios en su propia unicidad y es portador de una misión personal para el mundo y para la Iglesia[9].

La escucha de la Palabra

La Escritura y la Tradición han reflexionado desde el inicio sobre el vínculo entre María y todas las mujeres, remontándose a la figura de Eva, que por analogía y por contraste ilumina su identidad y su vocación, de igual manera que Cristo, Nuevo Adán, ilumina el significado de la creación del primer hombre en el jardín del Edén y lo redime de su destino. En la encíclica Mulieris dignitatem, siguiendo las huellas de Balthasar, Juan Pablo II no deja de llamar la atención del lector sobre la profecía del “principio”, como fuente de la que extraer luz sobre la dignidad de la mujer y su misión en el mundo y en la Iglesia.

El relato de la creación de la mujer contenido en el segundo capítulo del libro del Génesis contiene una palabra clave referida a la mujer precisamente para indicar la tarea que el Creador le confía frente a la humanidad: la palabra “ayuda” (Gen 2,18).

El relato de la creación de la mujer contenido en el segundo capítulo del libro del Génesis contiene una palabra clave referida a la mujer precisamente para indicar la tarea que el Creador le confía frente a la humanidad: la palabra “ayuda” (Gen 2, 18). Así que, a partir de una lectura atenta del pasaje bíblico en su contexto, voy a tratar de responder a una pregunta fundamental: ¿en qué consiste la ayuda que la mujer está llamada a ofrecer al hombre? En segundo lugar, extendiendo la mirada a la teología bíblica de la mujer en su complejidad, trataré de determinar qué puede decirse de la mujer que haga irreconciliable su diferencia respecto del hombre. Finalmente, volveremos la mirada hacia María y a su experiencia de fe para poner de relieve las características propias de su ser creyente como modelo del cristiano y de la Iglesia.

Regresar al principio: la mujer como “ayuda”

Si leemos el relato de la creación de la mujer en el contexto narrativo al que pertenece, podemos vislumbrar algunos detalles que quizá la interpretación más habitual de este pasaje tienda a dejar en la sombra. El primer relato de la creación (Gen 1, 2-4a) presenta a la pareja humana como el vértice de la creación dentro de un equilibrio de fuerzas y de relaciones con el Creador y con el resto de la creación que parece perfecto. Sin embargo, la experiencia cotidiana de los seres humanos rara vez alcanza esta armonía y perfección. ¿Cómo explicarlo? Para responder a esta pregunta, el redactor del canon se sirve del segundo relato de la creación, que concentra de forma particular la atención del lector sobre la pareja humana y trata de comprender qué pudo comprometer el proyecto del Creador precisamente en el momento de su realización. De modo que solo se puede comprender el mensaje de este relato si se mantiene en relación con lo que lo precede y lo que lo sigue.

En el primer relato de la creación, el Creador había proclamado solemnemente que quería crear al ser humano a su propia imagen y semejanza, y el narrador parecía querer entender que la realización de este plan tenía que ver, especialmente, con la potestad concedida al hombre y a la mujer para ser procreadores junto con Dios[10]. Luego, en el segundo relato de la creación, vemos que el ser humano utiliza la palabra para nombrar a los seres vivos que Dios le presenta. La estructura del relato hace entender que este es el deseo de Dios: que el ser humano pueda ejercitar el don de la palabra. Pero el encuentro con los animales no permite que se ejerza este don, porque los animales no son capaces de responder a la palabra con la palabra. Por eso Dios duerme a Adán y extrae de su carne a la mujer: igual a Él pero diferente, misteriosa[11].

Todo hace pensar que la mujer se presenta al hombre para que los dos puedan entrar en un diálogo, en un intercambio cara a cara. Porque Dios dice explícitamente que quiere crear para el ser humano una ayuda que, literalmente, esté “frente a él”.

Todo hace pensar que la mujer se presenta al hombre para que los dos puedan entrar en un diálogo, en un intercambio cara a cara. Porque Dios dice explícitamente que quiere crear para el ser humano una ayuda que, literalmente, esté “frente a él”[12]. En primer lugar, la reacción llena de estupor de Adán parece confirmar que la tarea ha tenido éxito. Pero la escena oculta un peligro: porque Adán, deslumbrado por la belleza de la mujer, la reduce a un hueso de su costado y se comporta con ella como había hecho con los animales: le da un nombre. La mujer, por su parte, no reacciona. No se pone frente al hombre. Pero en un segundo momento se servirá de la fascinación que siente el hombre para manipularlo e invertir su posición de poder. Además, el tentador encontrará su propio espacio para actuar, insinuándose en la distancia que el silencio se ha creado entre el hombre y la mujer. A diferencia de Adán, la serpiente entrará en diálogo con la mujer. Mientras que ellos dos no dialogan en todo el relato. Solo el Creador, después de la transgresión, tratará de recomponer las relaciones con la pareja precisamente a partir de una pregunta, intentando así estimular el diálogo[13].

La instrumentación del otro, parece querer decirnos el relato; la falta de respeto por su diversidad –que se expresa, en especial, en el intento por definir, por capturar, al otro y en la incapacidad de entrar en diálogo, de dejar al otro el espacio necesario para que pueda expresarse e interpelarnos–, es lo que pone en peligro la relación dentro de la pareja, la relación con el resto de la creación y con Dios. Pero esta no es la última palabra de la Biblia sobre la relación entre el hombre y la mujer. Lo cierto es que es solo la primera. En particular, el Cantar de los cantares parece haberse escrito con la intención de derribar el juicio condenatorio que pronuncia Dios ante la pareja humana. Porque en el Cantar vemos a una pareja que vive una relación de reciprocidad en el respeto mutuo –no hay fusión entre ambos, sino que en la relación se alternan momentos de cercanía y de alejamiento–, fundado sobre la capacidad de compartir y de expresarse a sí mismos en el diálogo[14].

La vocación de la mujer, por tanto, tiene que ver con la tarea de tejer y recomponer en el mundo los hilos del diálogo. Cuando una mujer renuncia a expresarse y a alentar a los demás –sea hombre o mujer– a eso mismo, es como si abdicara, de algún modo, de su vocación fundamental.

Por lo tanto, la ayuda que la mujer está llamada a prestar no solo al hombre, sino a toda la humanidad, representada por el Adán original, es la posibilidad de entrar en una relación de palabra. Pues todo ser humano que viene al mundo aprende la palabra, sobre todo, en su relación con su madre[15]. La primera voz que escucha el bebé cuando aún está en el vientre, es precisamente la voz de su madre: ella es la primera que lo reconoce como persona, que lo interpela y lo estimula para hacer que el mundo escuche su propia voz. La vocación de la mujer, por tanto, tiene que ver con la tarea de tejer y recomponer en el mundo los hilos del diálogo. Cuando una mujer renuncia a expresarse y a alentar a los demás –sea hombre o mujer– a eso mismo, es como si abdicara, de algún modo, de su vocación fundamental. Por consiguiente, la primera atención que la Iglesia debería cuidar frente a la mujer consiste en salvaguardar los tiempos y los espacios de un diálogo abierto y sincero, que sea auténtica y plenamente “cara a cara”.

¿Qué es propio de la mujer?

El vientre femenino como lugar teológico En la Escritura es evidente que a la mujer le pertenece el privilegio de la maternidad, es decir, la posibilidad de concebir, de gestar y de dar a luz una nueva vida. Este aspecto es tan evidente que cuando la Escritura se refiere a un nacimiento, el padre humano no aparece prácticamente en escena. Basta con pensar en la exclamación de Eva cuando, después de haber dado a luz a su primogénito, atribuye el don solo a Dios (cf. Gen 4, 1); o en la respuesta que Jacob da a Raquel cuando esta le pide con insistencia un hijo: “¿Estoy yo en el lugar de Dios, que te ha negado el fruto del vientre?” (Gen 30, 2). Si el papel paterno se minimiza en cierto sentido, no es porque su contribución no se considere necesaria, sino al contrario (cf. Sab 7, 1-2). Lo que ocurre es, más bien, que la vida del hijo lleva consigo una novedad tan grande que supera la contribución de los padres y requiere la intervención directa de Dios[16].

El vientre materno, de este modo, asume en la Escritura la dignidad de un auténtico lugar teológico, dado que es el lugar en el que Dios manifiesta en el mundo la actualización de su poder creador, renovando en cada nacimiento el prodigio de la creación del ser humano.

Por lo tanto, Dios es el autor de la vida, y la mujer es el lugar donde Dios obra con su poder creador. El vientre materno, de este modo, asume en la Escritura la dignidad de un auténtico lugar teológico, dado que es el lugar en el que Dios manifiesta en el mundo la actualización de su poder creador, renovando en cada nacimiento el prodigio de la creación del ser humano[17]. Hay numerosos textos bíblicos que podemos poner como ejemplo de esta visión de la maternidad y del nacimiento. El Salmo 138, por ejemplo, hace del vientre materno el lugar del primer encuentro del ser humano con Dios, mientras el Salmo 22 nos habla del nacimiento como de la primera experiencia de salvación. Además, es probablemente a partir de la meditación sobre el misterio del vientre, comparado con el misterio de la semilla que cae en la tierra para nacer de nuevo, cuando Israel desarrolla el primer germen de la fe en una resurrección final (cf. 2 Mac 7, 22-23).

De manera que, a pesar de que en el momento de la creación se dirija a la pareja, sobre todo a la mujer (Gen 1, 28), la bendición para ser fecundos, los textos que hemos tomado en consideración ponen claramente de relieve el papel clave de la que, ofreciendo su propio vientre al prodigio, fue, en realidad, la primera colaboradora del Creador. Precisamente gracias a esta capacidad de ser el lugar concreto de la acción de Dios, el cuerpo de la mujer, en sus manifestaciones vinculadas con la transmisión de la vida, como el ciclo menstrual y el parto, está protegido del tabú de lo sagrado, que se expresa a través de ritos que señalan los momentos de su fecundidad/esterilidad y a los que se hace referencia con los términos de pureza/impureza ritual (cf. Lev 12, 1-2; 15, 19-24)[18]. No solo tras el parto, sino cada mes, una vez finalizada la menstruación, la mujer se purifica con un baño ritual, así como el Sacerdote se purifica después de haber entrado en el espacio Santo del Templo.

Durante el embarazo y en el parto en especial, la mujer está obligada a afrontar directamente el riesgo y el miedo de morir o de ver morir a su hijo. Esta experiencia, que les es inaccesible a los hombres, hace de la mujer la acompañante experta del nacer y del morir, así como la custodia de la fe en el poder misterioso de Dios y de la esperanza de su intervención decisiva, incluso cuando la única posibilidad humanamente factible parece ser rendirse ante la muerte. De manera que la mujer vive en su cuerpo una dinámica pascual de muerte y de resurrección, que la hace más sensible al misterio de la vida y de la muerte[19]. Y también por eso, probablemente, son las mujeres quienes acompañan al Señor, sin solución de continuidad, en su muerte, en su sepultura y en ese nuevo nacimiento que es la resurrección.

Pero esta especial condición, con todo lo que comporta de alegre y de oneroso, es para la mujer, también en la Escritura, oneroso y honroso: es al mismo tiempo una responsabilidad y un honor. Es, además, una posibilidad de la que la mujer puede servirse también de forma perversa, en su propio beneficio o por interés, y puede volverse contra sí misma. Al peligro real de morir en el parto podrían añadirse las relaciones entre mujeres que se vuelven difíciles por envidia ante la fecundidad de otras mujeres, como les ocurre a Sara y Agar y a Lía y Raquel (cf. Gen 16, 4-5; 30, 1); o las intrigas de Betsabé para abrirse paso en la corte de David (cf. Sam 11; 1 Re 1); o incluso el caso de las dos prostitutas que se pelean por un niño y cuyo caso es juzgado por Salomón (cf. 1 Re 3, 16-28). En resumen, la Biblia no idealiza en absoluto la maternidad: da cuenta tanto de su belleza como de sus desviaciones y su ambigüedad[20].

Pero no son solo las madres las portadoras de esta fe y esta esperanza. Las parteras del libro del Éxodo, la hija de Jefté, Esther y Judit dan testimonio de la capacidad femenina de entregar toda su persona al servicio de la vida del prójimo que está pasando dificultad, hasta llegar a correr peligro de muerte, y no solo cuando se trata de la vida del fruto de su propio vientre[21].

La experiencia de María: seguimiento, discernimiento, acompañamiento

Como mujer, María participa de la vocación común de todas las mujeres: ha sido creada para ayudar al prójimo a abrirse a la relación de la palabra, y es en su vientre donde se manifiesta el poder creador de Dios. En cuanto Madre de Dios, en cuanto Nueva Eva, colaboradora del Nuevo Adán y Madre de los seres vivientes, María realiza su propia feminidad de forma única y al mismo tiempo ejemplar, para cada creyente y para la Iglesia vista en su conjunto. Por eso me gustaría resaltar tres características de su experiencia de fe, que pueden ser particularmente significativas para el tema que se me ha confiado: el seguimiento, el discernimiento y el acompañamiento.

Como mujer, María participa de la vocación común de todas las mujeres: ha sido creada para ayudar al prójimo a abrirse a la relación de la palabra, y es en su vientre donde se manifiesta el poder creador de Dios.

El seguimiento

El Evangelio de Lucas presenta a María como la discípula ejemplar del Señor[22]. Ser Madre, afirma la filósofa Carla Canullo en su hermoso libro Ser madre. Reflexiones de una joven filósofa, es aprender a seguir: seguir al otro, como se sigue un rastro, para acompañarlo a descubrir y llevar a cabo gradualmente su misión en el mundo[23]. En el momento en que recibe la visita del ángel, María demuestra con su actitud, con sus preguntas y con su respuesta que ha recibido y cultivado el don de un “corazón atento” (1 Re 3, 9), capaz de seguir la Palabra, abierto para acogerla y dispuesto a ponerla en práctica.

Además, en su interacción con el ángel, María demuestra que es capaz de estar “cara a cara” con la Palabra: es decir, una mujer capaz de expresarse, de dejarse interpelar y de interpelar, sin ninguna timidez.

Para manifestar el sí de María a la llamada de Dios, el evangelista Lucas utiliza una forma verbal que no aparece en ningún otro sitio del Nuevo Testamento, que es el optativo génoito, “que venga”. Se trata de una forma que en lengua griega expresa siempre un “alegre deseo de…”, nunca una aceptación por obligación frente a algo desagradable o doloroso[24]. En otras palabras, el fiat de María está teñido de una intensa alegría que procede de saber que es la heredera de una genealogía de hombres y mujeres escogidos por Dios para una misión de salvación frente al pueblo cuyo sufrimiento comparte. Porque, aunque no sabía leer, María seguramente conocía la Escritura por haberla escuchado y meditado, desde niña, cada sábado en la sinagoga[25]. María fue capaz de atesorar la tradición de su pueblo. Se dejó llevar por los sabios de Israel al interior del misterio de un Dios que habla y que llama.

Además, en su interacción con el ángel, María demuestra que es capaz de estar “cara a cara” con la Palabra: es decir, una mujer capaz de expresarse, de dejarse interpelar y de interpelar, sin ninguna timidez. Ese mismo estilo sincero de diálogo volvemos a encontrarlo más adelante en el episodio de Jesús hallado en el Templo y en el de las bodas de Caná. María no teme el diálogo, no teme exponerse, ni aun cuando esto pueda provocar sufrimiento o incomprensión. Ese mismo estilo de relación y de palabra lo vemos en Jesús adulto, en su saber interpelar, escuchar y dejarse cuestionar por aquellos con quienes se encuentra, en su saber acoger la revelación que el otro hace de sí mismo y de sus sentimientos, incluso cuando la comunicación pasa por emociones fuertes.

El discernimiento

Además, el seguimiento de María se caracteriza por una aptitud particular para el discernimiento. El evangelista Lucas lo enfatiza explícitamente cuando insiste en que conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón (Lc 2, 19.51). Los verbos griegos que escoge el evangelista son particularmente significativos: el verbo conservar, ante todo, synterein, significa recordar escrupulosamente con amor, sin olvidar nada; el verbo meditar, a continuación, synballein, significa asimilar, comprometerse en lo más íntimo, buscar la relación entre las cosas que ha visto y escuchado, para descubrir mejor la lógica profunda de lo sucedido, componiendo detalle a detalle todo el diseño[26].

A través de esta particular caracterización de la Virgen, Lucas vincula de nuevo directamente a María con las grandes tradiciones sapienciales de Israel. Porque en la Escritura, los escritos de los sabios se distinguen de los textos proféticos y sacerdotales precisamente por la capacidad de sus autores para crear conexiones entre la palabra que Dios pronuncia a través de la ley dada a Moisés, los oráculos que pronuncian los profetas y los acontecimientos más comunes de la vida cotidiana. El fruto de esta delicada operación consiste en la capacidad para acoger e interpretar la palabra viva que Dios dirige a cada hombre y a cada mujer en el momento presente[27]. En realidad, la alegría de la Anunciación, la Visitación y la Natividad constituyen únicamente el primer acto de su experiencia con Dios. El hecho de que su camino de discernimiento esté basado en las mejores condiciones no la eximirá de la dificultad ni del sufrimiento. La profecía de Simeón en el momento de la presentación de Jesús en el Templo la pondrá en guardia: también ella, la “llena de gracia” y de buena voluntad, verá el momento del conflicto y de la prueba. Aprender a asumir las contradicciones y conflictos propios de la realidad en la que estamos y vivimos e interpretarlos a la luz de la bondad misericordiosa de Dios, de su promesa de estar siempre a nuestro lado, es parte esencial de todo discernimiento.

Aprender a asumir las contradicciones y conflictos propios de la realidad en la que estamos y vivimos e interpretarlos a la luz de la bondad misericordiosa de Dios, de su promesa de estar siempre a nuestro lado, es parte esencial de todo discernimiento.

El acompañamiento

El seguimiento de María, entretejido con el discernimiento, se convierte progresivamente en acompañamiento. María es plenamente consciente de que su hijo es un don que no le pertenece: le ha sido confiado solo para protegerlo y hacerlo crecer hasta su plenitud. Lucas y Juan la describen así, completamente dedicada a acompañar a Jesús, ese misterio nacido de su vientre, para que pueda convertirse en lo que el ángel había predicho (Lc 1, 30-33). Lo acompaña puntualmente, pero sin entrometerse entre Él y su Padre. Porque la virginidad de María no alude solo a su relación con José. Garantiza el origen divino de Jesús y manifiesta la dedicación absoluta de esta mujer a Dios y a la misión que le ha sido confiada, pero es también el rasgo más característico de su maternidad. En otras palabras, Virgen y Madre significa que María ama al hijo con cada fibra de su ser, pero con un amor que no oprime.

En Caná, en la atención que presta a la vida y a la alegría de todos, María sabe discernir los tiempos y los momentos: sabe cuándo es oportuno intervenir y cuándo es hora de retirarse y dar un paso atrás. Gracias a su fe, vence una cierta reticencia de Jesús y le ayuda a manifestarse frente a sus discípulos, que empiezan a creer en Él (cf. Jn 2, 11). Luego desaparece de la escena, para volver a hacerse presente solo en el momento decisivo, a los pies de la cruz. Es como si en Caná la Madre entregase a Jesús al mundo, a su misión, a sus discípulos. La larga preparación de Nazaret ha concluido ya. Aunque su sensibilidad y algunas profecías que ella conoce bien le permiten intuir el sufrimiento con el que se encontrará su hijo, no teme el peligro, y, así, es la primera en impulsarlo para que pueda hacerse a la mar.

También Jesús, cuando acompaña a sus discípulos, sabe cuándo es el momento de hacerse presente y cuándo es el momento de desaparecer y dejarles a ellos la escena (cf. Lc 24). Tras la resurrección los ayuda con paciencia a discernir las acciones de Dios en su experiencia y en su vida. Les deja tiempo para madurar, no teme exponerlos al peligro de las persecuciones y de la muerte, los anima a aprender de Él y a superarlo, realizando prodigios aún mayores (Jn 14, 12). Les envía a las calles del mundo, sabiendo que volverán a equivocarse y que aprenderán. ¿Cómo no pensar que, al menos en parte, Él había aprendido de María este estilo de acompañamiento?

Por una Iglesia que se asemeje a María

En su volumen titulado María-Ecclesia, Gisbert Greshake afirma que las intenciones del Concilio en el momento de la redacción del capítulo octavo de Lumen gentium fueron fundamentalmente dos: devolver a María al interior de la Iglesia y hacer la Iglesia más similar a María. Más de cincuenta años después, podemos afirmar que, si el primer propósito se ha cumplido por completo, respecto del segundo aún falta mucho por hacer[28]. Viendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, me permito sugerir tres elementos que podrían favorecer la similitud de la Iglesia con María y, por tanto, abrir nuevos espacios a una colaboración más plena en la Iglesia entre mujeres, laicos y ministros ordenados.

El primado del sacerdocio bautismal

Si el principio mariano precede y abarca al principio petrino, haciéndolo posible y en cierto modo confiriéndole también sentido (porque si no existiera la Iglesia como comunión de todos los creyentes, ¿de qué serviría el ministerio ordenado?), y el principio mariano constituye lo que une a todos los creyentes sin distinción de cargo o estado de vida, la Iglesia podrá asemejarse más a María solo cuando sus miembros, hombres y mujeres, consagrados y laicos, sean conscientes de la dignidad que se les ha conferido en el Bautismo, del que brota, para todo cristiano, la participación en el ministerio sacerdotal, profético y real del Señor[29] [30].

(…) la Iglesia podrá asemejarse más a María solo cuando sus miembros, hombres y mujeres, consagrados y laicos, sean conscientes de la dignidad que se les ha conferido en el Bautismo, del que brota, para todo cristiano, la participación en el ministerio sacerdotal, profético y real del Señor.

Habría que hablar incluso de un primado del sacerdocio bautismal, ya que el don del bautismo precede al don de la ordenación al menos por dos razones: en primer lugar, porque nadie puede ser ordenado sacerdote si antes no ha sido bautizado. Para decirlo con palabras de Balthasar: el ministerio de Pedro no puede siquiera concebirse sin el sí de María, un sí que ha de ser repetido y renovado en la vida de todo creyente. En segundo lugar, porque el ministerio ordenado es un don que se otorga a algunos para el servicio de toda la comunidad eclesial. El ministerio sacerdotal existe para ayudar a que cada creyente florezca plenamente en su propio sacerdocio bautismal. ¿No estará el llamado clericalismo enraizado precisamente en un cierto olvido de este primado que funda y establece la igualdad en la dignidad de todos los creyentes?

El énfasis en el seguimiento personal y en el discernimiento

Si María, en cuanto forma básica del creyente y modelo del discípulo, vive su seguimiento cultivando conscientemente el arte del discernimiento personal, una Iglesia más mariana debería asegurar que la acción pastoral, la educación en la fe y la formación religiosa en todos los niveles y en todos los estados de vida se configuran cada vez más como acompañamiento del seguimiento personal y en la introducción en la capacidad de discernimiento. Porque la llamada de Dios siempre es única: da a sus hijos una vocación particular, aunque integrada en la única misión evangelizadora confiada al Resucitado y a sus hermanos[31]. Además, la primera Carta de Juan enseña que también el discernimiento es un don bautismal, es decir, destinado a todos los creyentes, algo que, evidentemente, sabían bien los primeros cristianos (cf. Jn 2, 21-29).

Pero, como todos los dones, también el don del discernimiento, para que crezca y dé fruto, debe ser ejercitado. Porque ni la simple pertenencia a la comunidad cristiana ni la pertenencia a los cuadros directivos de la institución eclesial pueden eximir al creyente de la labor personal del seguimiento y del discernimiento cotidiano de los signos del paso de Dios por nuestra vida. Y si esto es así en todas las épocas, también lo es en un “cambio de época”, como el que estamos viviendo[32]. Además, solo una atención personalizada al individuo puede facilitar el que surjan dones y carismas y el despliegue de la misión personal que Dios confía, según sus propios criterios, para el bien de la Iglesia.

Ministerio, servicio, cura

Tradicionalmente el misterio cristiano se ha interpretado como servicio. En los últimos años se ha empezado a hablar también de cura: si el término servicio pertenece al imaginario del trabajo y el patrón, el término cura pertenece más al imaginario de la premura de la madre hacia su criatura. Simplificando un poco el discurso, podríamos decir que el servicio pertenece a un imaginario más masculino, y la cura a un imaginario más femenino[33]. En realidad, todo ministerio, todo servicio, toda acción de cura, implica en sí una dimensión de poder[34]. Pero el poder no es una realidad negativa en sí. El poder es la posibilidad de ejercer la propia libertad en relación con el resto de la creación, que, como tal, es don de Dios. No podemos ni siquiera imaginar el vértigo del poder que experimentó María al estrechar en sus brazos al Hijo del Eterno, expuesto a la muerte, totalmente responsable de sus cuidados y de sus atenciones. En la gestión del poder, lo que es determinante no es el nombre que se le da, sino la manera en que se ejercita. La relación virginal de María respecto del Hijo manifiesta su libertad respecto del poder que se le ha confiado y que le permite servir al Hijo sin servirse de Él.

El poder es la posibilidad de ejercer la propia libertad en relación con el resto de la creación, que, como tal, es don de Dios. (…) La relación virginal de María respecto del Hijo manifiesta su libertad respecto del poder que se le ha confiado y que le permite servir al Hijo sin servirse de Él.

En los gestos de la última cena, Jesús une sabiamente el imaginario del servicio y el de la cura. El gesto de partir el pan es el gesto por medio del cual el cabeza de familia expresa en la cultura judía su dedicación a su mujer y a sus hijos. A través del propio trabajo, provee del pan que sus seres queridos necesitan para crecer. Pero a este gesto paternal Jesús añade una expresión que solo una madre podría pronunciar de verdad: “Este es mi cuerpo”. El cuerpo materno es el único cuerpo del que somos literalmente nutridos[35]. Y sin ese alimento no habría para nosotros ninguna posibilidad de vida. El lavatorio de los pies, el gesto del siervo, era en realidad, en las familias que no tenían sirvientes (como probablemente fue el caso de la familia de Nazaret), el gesto de la madre y de la esposa[36]. ¡Cuántas veces, y con cuánta ternura, sin llevar el peso de ninguna humillación, habrá lavado María los pies de Jesús!

En resumen, las diferencias, en todos los niveles, ya se trate de diferencias de naturaleza, de capacidad o de estado, pueden ser siempre oportunidades por medio de las cuales enriquecerse mutuamente, aprendiendo los unos de los otros. Oportunidad que perdemos siempre que aprovechamos las diferencias para construir muros y reforzar fronteras. “Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica” (Jn 13, 17).

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.