¿Por qué una institución que se relaciona esencialmente con lo sagrado es tratada de la misma manera que un supermercado o una tienda de un centro comercial?

“¿Por qué una institución –como la Iglesia Católica Chilena– que hace más de cuarenta años era sinónimo de refugio y acogida ante las violaciones a los derechos humanos, es vista hoy como un lugar que puede ser quemado, vandalizado, saqueado, profanado, etc.? ¿Por qué una institución que se relaciona esencialmente con lo sagrado es tratada de la misma manera que un supermercado o una tienda de un centro comercial?” Son las preguntas clave que el autor busca responder en esta reflexión.

*Artículo publicado en Diario Financiero el 27 de marzo de 2020. El autor es profesor de la Facultad de Filosofía UC.

Sin duda, el 18 de octubre de 2019 marcará la historia de Chile en el Siglo XXI. Ese día comenzó una crisis social, política y económica que aún está en desarrollo. El así llamado “estallido social” ha remecido la aparente normalidad que Chile vivía desde el retorno a la democracia en el año 1990. Se ha intentado encontrar diversas hipótesis explicativas para esta situación [1]; se han levantado un conjunto de demandas sociales; se ha condenado también la violencia, los saqueos y las violaciones a los derechos humanos; se ha instalado, por último, un proceso constituyente que se traducirá en el plebiscito del 25 de octubre de 2020; pero poco se ha reflexionado sobre un hecho que, aparentemente, parece ser ajeno a este “estallido social”: el ataque a templos católicos en distintas ciudades del país. Tampoco se ha puesto atención a los reiterados mensajes que distintas instancias de la Iglesia chilena han expresado desde el primer momento del estallido.

Mi interés sobre este punto no es en ningún caso apologético, sino que es más bien propositivo: evidentemente el daño de muros, la rotura de vidrios, el saqueo del mobiliario o la quema total de un templo religioso –sea de la religión que fuese– es un hecho grave de suyo que debe ser condenado, porque lesiona una de las dimensiones constitutivas de la existencia humana: el vínculo con lo sagrado. De hecho, así lo expresa el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile: “Nos causa dolor el ataque a templos y lugares de oración sin ningún respeto por Dios ni por quienes creemos en él” [2]. La humanidad, en el transcurso de su historia, ha tenido muy diversas formas de vinculación con lo sagrado mediante expresiones personales o institucionales. Pero la condena a estos actos violentos contra capillas, parroquias o catedrales no debe impedirnos la búsqueda de explicaciones del fenómeno aludido [3].

La pregunta que quisiera plantear es ¿por qué una institución –como la Iglesia Católica Chilena– que hace más de cuarenta años era sinónimo de refugio y acogida ante las violaciones a los derechos humanos, es vista hoy como un lugar que puede ser quemado, vandalizado, saqueado, profanado, etc.? ¿Por qué una institución que se relaciona esencialmente con lo sagrado es tratada de la misma manera que un supermercado o una tienda de un centro comercial? Las respuestas a estas preguntas son complejas y tienen distintos niveles, que son complementarios. En una primera aproximación, me parece que son dos las principales hipótesis explicativas: a) los abusos sexuales que algunos sacerdotes, religiosos y religiosas, principalmente chilenos, han cometido contra niños, niñas y adolescentes y b) la acelerada secularización que vive nuestra sociedad.

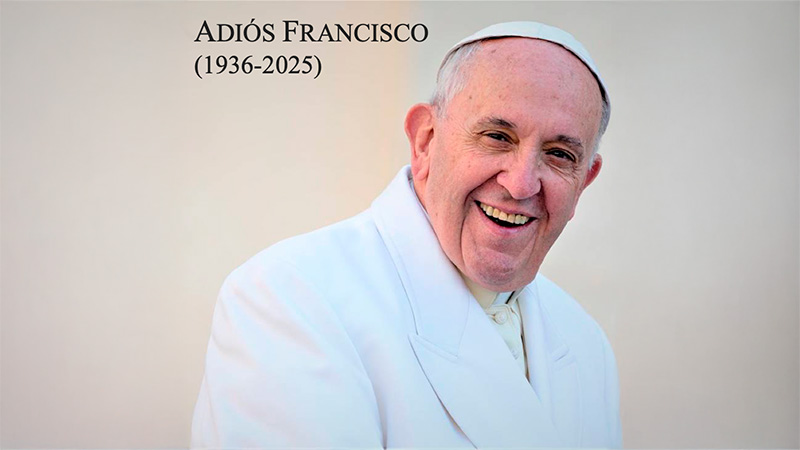

Los abusos sexuales han provocado un profundo desprestigio moral, religioso e institucional de la Iglesia Católica. La misma institución que, bajo la dirección del Cardenal Raúl Silva Henríquez participó de la conformación del Comité Pro Paz (1973) y, posteriormente, de la creación de la Vicaría de la Solidaridad (1976), no le dio la importancia debida y fue pusilánime ante las atrocidades que se cometían al interior de ella. Algo de eso sostiene el Papa Francisco cuando afirma, en el documento entregado a los obispos chilenos, que nuestra iglesia fue:

una Iglesia que supo dar “pelea” cuando la dignidad de sus hijos no era respetada o simplemente ninguneada. Lejos de ponerse ella en el centro, buscando ser el centro, supo ser la Iglesia que puso al centro lo importante. En momentos oscuros de la vida de su pueblo, la Iglesia en Chile tuvo la valentía profética no solo de levantar la voz, sino también de convocar para crear espacios en defensa de hombres y mujeres por quienes el Señor le había encomendado velar. [4]

Como sostiene el Papa Francisco en ese documento, la Iglesia Católica Chilena, en especial, su jerarquía, dejó de focalizarse en su núcleo fundamental, Jesucristo, para transformarse en una entidad ensimismada, en la que emergieron perversiones del ser eclesial como el “mesianismo, el elitismo y el clericalismo”. [5]

Estas maneras de ser iglesia fueron distanciando cada vez más a la institución del pueblo de Dios que camina junto a ella. Evidencia de ello son los recientes datos de la Encuesta Bicentenario UC 2019 y la Encuesta CEP. Según la Encuesta Bicentenario UC (septiembre 2019), no solo ha disminuido la percepción positiva de los sacerdotes y de la iglesia católica en la sociedad (iglesia católica 26%; los obispos y sacerdotes católicos 9%), sino que también ha disminuido el número de personas que se declaran católicos a un 45%. Por su parte, la Encuesta CEP (diciembre de 2019) sostiene que la confianza en la Iglesia Católica ha bajado, notoriamente, hasta un 14%. Dichos análisis permiten comprender parcialmente –por cierto, no justificar–, las causas de los ataques a los templos católicos. Sin duda alguna, la situación de la Iglesia es muy compleja y los abusos sexuales se constituyen en su principal “sombra”.

No obstante, también es posible ver algunas “luces” en medio de esta tormenta, que provienen tanto de las autoridades eclesiásticas como de los mismos laicos y laicas. Llama la atención, positivamente, que al día siguiente del comienzo del “estallido social”, el Comité permanente de la Conferencia Episcopal hiciera presente su preocupación por los hechos acontecidos: “Los acontecimientos vividos este viernes 18 de octubre del presente año en Santiago son de la mayor gravedad y motivo de gran preocupación tanto por sus causas como por su desarrollo y sus efectos” [6]. En este documento, se plantean algunas ideas-fuerzas que se mantendrán en otros pronunciamientos de los obispos: el descubrir las causas de estos hechos, el proponer una cultura del encuentro, el escuchar y empatizar con los sufrimientos y los malestares, la decidida condena a la violencia, pero, en especial, el título del documento “la paz es fruto de la justicia”.

Estas valiosas orientaciones, ciertamente, se han enfrentado con un contexto social marcado por los abusos, pero también se han dado en una sociedad que es, cada vez más, anticlerical. A mi juicio, de esta situación es posible salir con la colaboración activa de los laicos y las laicas.

El anticlericalismo que vivimos, se caracteriza por una acelerada secularización y una transformación de las normas sociales. Por un lado, se sabe que el desarrollo de las sociedades modernas, desde el siglo XVI en adelante aproximadamente, lleva consigo una creciente desacralización del mundo, lo que se conoce también como secularización. Como afirma Habermas, “a medida que la vida cotidiana se vio arrastrada por el remolino de esta racionalización cultural y social, se disolvieron también las formas tradicionales de vida diferenciadas a principios del mundo moderno mayormente en términos de estamentos profesionales” [7]. En otras palabras, podemos entender la secularización como la lucha en contra de la cultura eclesiástica –conocida como cristiandad– y su sustitución por ideas culturales autónomamente engendradas, cuya validez es consecuencia de su fuerza persuasiva. Todo lo domina la autonomía racional frente a la autoridad eclesiástica, frente a las normas divinas directas y puramente exteriores.

La secularización, en consecuencia, aporta una dimensión interesante en este análisis comprensivo, porque de alguna forma iguala a las instituciones que componen la sociedad civil, donde la Iglesia Católica es vista como “un organismo más”, profundamente desprestigiado y desoído. En consecuencia, en un escenario de secularización acelerada como la que vive Chile, la Iglesia Católica no es más que “otra institución” que puede ser pintada, rayada, vandalizada, quemada, destruida, etc. Si al inicio del “estallido social” algunas personas consideraron que el saqueo y el incendio de tiendas, del Metro de Santiago o de los supermercados era una “justa compensación” ante los abusos de las alzas, de las colusiones o de la corrupción; y otras personas alentaron o validaron esa conducta, la posibilidad de tomar la justicia por las propias manos y atentar contra una institución como la Iglesia Católica Chilena estaba al alcance de la mano. Bastaba que se iniciara fuego en la Parroquia de la Asunción, el 8 de noviembre de 2019, a metros de la Plaza Italia, para que siguieran las otras capillas, parroquias o catedrales en el resto del país.

Con todo, no quisiera quedarme en el lamento o en la victimización que involucran los tristes ataques a los templos católicos, que constituyen lo que he llamado las “sombras” de este estallido social. Hay también “luces” y una que me parece esencial para que la Iglesia Católica chilena se levante de la situación en que se encuentra: me refiero al rol activo y comprometido de los laicos.

Ciertamente nos duele ver las puertas de la Catedral de Santiago tapizadas de zinc, o la quema de un monumento nacional como la Iglesia de Ancud, o el pillaje que vivió la Iglesia de la Congregación Salesiana en Talca. Eso duele para los que seguimos teniendo fe en Cristo y en su Iglesia, porque va en contra de lo que la comunidad cristiana considera como sagrado. Pero la actitud no debiera ser la de la victimización. ¿Qué nos cabe a los católicos entonces? Un ejemplo notable, me parece, es la declaración que hizo la Comisión Justicia y Paz que depende de la Conferencia Episcopal de Chile, que expresa la opinión de laicos y laicas [8]. Su idea central es “construir la paz como fruto de la justicia”. Más allá de la necesaria reflexión sobre el contexto que se vive hay cinco planteamientos que me parecen relevantes y que pueden aportar “luces” al momento que vivimos:

- La primacía de la persona humana como sujeto social digno que construye relaciones de reciprocidad, respeto y colaboración

- La debilidad ética de nuestros modos de convivencia social, política y económica

- La denuncia de la cultura del abuso personal y social

- Una participación protagónica en el proceso constitucional que vive el país.

- El cuidado y el fortalecimiento de la democracia, como forma de organización de la sociedad y como espacio legítimo de resolución de conflictos sociales

La tarea que enfrentamos como Iglesia –laicos, laicas y autoridades en conjunto– no es menor, pero es imprescindible para que pasemos de la vergüenza y del dolor, a la esperanza y a la solidaridad; a la construcción de una sociedad de hermanos, en justicia y paz.

Foto de portada: Contraste entre esta cruz del Vía Crucis del cerro San Cristóbal, y la ciudad de Santiago a sus pies. ©Kiki García

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.