- Detalles

- Jaime Antúnez Aldunate

Cuando un padre manifiesta su justo dolor a un hijo, si éste lo recibe bien, aunque el camino de la corrección sea largo, lo enaltece. Como en este momento muchos creen fácil “tirar a matar” contra la Iglesia, propongo una mirada diferente.

El terremoto grado 10 provocado por la Carta del Papa Francisco a los obispos chilenos arroja una primera constatación: esta nación tiene, como los demás pueblos latinoamericanos, un “sustrato cultural cristiano” (Puebla, 1979). El sacudimiento producido no habría sido tal si la Iglesia estuviera muerta. Vale aquí recordar a San Juan Pablo II en el Estadio Nacional —aludiendo a las palabras de Cristo en la resurrección de la hija de Jairo (Mc 5, 39)— cuando con voz potente exclamó ante los jóvenes: “¡la niña no está muerta, está dormida!”.

La Carta del Papa Francisco ha remecido profundamente el Unam de la Iglesia, su primer atributo: la Iglesia una. Todos se sienten alcanzados por ella: consagrados y laicos, observantes y alejados, ricos y pobres, jóvenes y viejos, conservadores y progresistas, etc. Y sienten además que lo que pueda diferenciarlos, lo accidental, pierde importancia frente a lo esencial. Algo en cierto modo semejante en su efecto a la previsión de un juicio de alcance universal, que intramundanamente éste lo es, pues una vez más en nuestra historia nos sometemos moralmente al juicio de las naciones. El proceso desencadenado, que ha calado hondo, se mueve en todo caso en dirección centrípeta. Una condición psicológica o espiritual muy propicia para atender a una solicitud esencial formulada por la Carta. La introspección. La chilena es una Iglesia que debe ponerse “en estado de oración”, dice el Papa.

La mirada puesta en el horizonte de nuestra historia contemporánea —a partir de los sesenta— ve cruzarse líneas en direcciones contrarias, que provocaron desde muchas magulladuras hasta heridas graves, las cuales es probable en adelante se entiendan mejor. Puede desde luego comprenderse mucho más, a vista del presente estado de cosas, la intuición profética que supuso el Concilio Vaticano II de cara al hombre occidental de nuestros días, que después de las dos guerras mundiales era otro y que en adelante, al tenor de las profundas transformaciones de una sociedad predominantemente tecnológica, cambiaría todavía mucho más sus patrones, y a una velocidad vertiginosa. Las hondas divisiones provocadas por la traslación de la guerra fría mundial al interior del mundo cristiano sin duda enervaron la comprensión de las enseñanzas del Concilio, confundieron y enfriaron a sectores dirigentes, y aunque se diera una aceptación nominal de su magisterio, el arraigo fue conflictivo y débil, a pesar de una secuencia de grandes pontífices empeñados en esa tarea. Dicha omisión y el ablandamiento de las dirigencias, acomodadas cada vez más a un clima donde la “productura” suplantaba a la “cultura” -el predominio generalizado de lo inmanente en la “sociedad de la opulencia” que ya se anunciaba- terminaría por pasar una severa factura. Ante el tsunami cultural en curso, se hizo patente que no valía un débil y equivocado fideísmo. En sentido contrario, la seriedad de lo que se vive hoy puede quizá ayudar a hacer carne lo que apunta Francisco en los tres documentos que ha dado a conocer este año: Placuit Deo, Gaudete et exsultate, Veritatis gaudium. Y a reemprender unidos el camino de vuelta, desde las tentaciones neopelagianas y gnósticas (lo que ha identificado últimamente con “los universales”), a la verdadera inculturación de una fe robusta.

En este último sentido, la presente Carta tiene un alcance en el plano de la reforma que se propuso al asumir su pontificado, verdaderamente histórico y que no debería escapar a nuestra atención. Es, en efecto, la primera intervención mayor suya en una Iglesia particular del mundo latinoamericano, de donde él proviene y con cuya cultura se identifica. Por ello y sobre todo por su contexto, pareciera incluso de más extenso y hondo alcance en la Iglesia universal y en toda la región que las de Benedicto XVI en Estados Unidos e Irlanda.

¿Y qué nos enseñan en esta situación los obispos? Hombres todos dotados por la naturaleza y por el camino exigente de sus vidas, son personas que en el mundo podrían tener tanto o más éxito humano que quienes los lapidan. Pero no reparan en eso, pues se deben en lo más íntimo a una realidad que esencialmente no es de este mundo y que los compromete con sus rebaños. Por eso seguramente es el único grupo humano de alta dirigencia al que una emergencia mundial como la que viven ellos, no lo divide en recriminaciones mutuas; se sienten en cambio más hermanos, lo que resulta ejemplar. Y lo que se les ha dicho, en comunión con el Santo Padre, hace profundo y dolido eco en sus corazones: “El corazón habla al corazón” (J.H.Newman).

Tal edificante sentimiento termina haciendo realidad viviente las palabras del primero entre los Doce Apóstoles: “Antes erais ‘no pueblo’, ahora sois ‘pueblo de Dios’; antes erais ‘no compadecidos’ ahora sois ‘compadecidos’” (1P 2, 10).

Publicado en diario El Mercurio, 20 de abril 2018

- Detalles

- Mons. Santiago Silva

Los obispos acabamos de terminar nuestra 115a Asamblea Plenaria en Punta de Tralca. Fue un encuentro en medio de una fuerte tormenta. Y la tormenta no fue causada por la fractura de la fraternidad entre nosotros ni por la falta de diálogo.

La tormenta nos llegó de un corazón traspasado de sinceridad y dolor, el del Papa. Él nos confesó su sufrimiento por el dolor de las víctimas de abusos de conciencia y abusos sexuales en Chile por parte de consagrados. Nos remeció porque él, el Vicario de Cristo, pide perdón por haber incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción.

Como ya lo hemos expresado, esta situación nos avergüenza, nuestro dolor es grande y pedimos de nuevo perdón de corazón, más aún cuando la Iglesia tiene por vocación ser un espacio sano y seguro para niños y jóvenes. Nos comprometemos en hacer lo imposible por acompañar a las víctimas, reparar el daño causado y prevenir estas situaciones. Para esto hemos creado el «Consejo nacional de Prevención de Abusos» (del 2011); las instancias de denuncia y acogida de las víctimas en las diócesis; los diversos y actualizados «Protocolos» para los procedimientos; y las líneas guías «Cuidado y Esperanza», normativas en cada diócesis del país.

Como Iglesia en Chile no estamos bien. La crisis se instaló en ella, pero en cuanto Pueblo de Dios, pues no se trata sólo de una crisis del episcopado. Tampoco únicamente de la manipulación de conciencia ni de abusos sexuales. Me parece que estas aberraciones son manifestación del núcleo de la crisis: el progresivo deshacimiento –a todo nivel– del tejido discipular y eclesial y, a la vez, la falta de capacidad como Iglesia de dialogar con los nuevos contextos culturales y sus desafíos antropológicos y sociales. No son realidades inconexas. Una afecta a la otra, y ambas configuran la situación crítica de hoy.

Lo peor sería rumiar la desolación. La resurrección del Señor nos invita a mirar adelante sin dejar de lado la condición de Iglesia herida. Ambas, heridas y vida nueva del Resucitado, serán el aliciente para –con audacia evangélica– alentar un camino de renovación discipular y eclesial de cara a un mundo al que pertenecemos. Como Pueblo de Dios tenemos que caminar hacia una «renovación encarnada» que se haga cargo de la vocación y misión de una Iglesia inserta en el dinamismo cultural, económico y social del Chile de hoy. Tampoco se trata de mundanizar la Iglesia, sino desde su vocación y misión salir a dialogar y compartir para atraer con la persona de Jesús y su propuesta, y no imponerlo.

Esta renovación tiene que poner en el centro el encuentro vital y comunitario con el Resucitado. Él nos abre a la misericordia del Padre y nos da su Espíritu para animar procesos permanentes de conversión personal y pastoral. Y desde esta fuente, la ruta de renovación tendrá que considerar aquello que desafía nuestro estilo de ser Iglesia hoy y nuestra labor de evangelizar. Para ser una «Iglesia en salida» tendremos que hacernos cargo de la comunión eclesial y la comunicación de la fe; de nuestra cercanía y empatía de ministros de Cristo con el hombre y la mujer de hoy; del compromiso afectivo y efectivo con el dolor y la pobreza, puesto que Jesucristo nos quiere una Iglesia pobre para los pobres; de la capacidad de incorporar como protagonistas en la Iglesia a los laicos, las mujeres, los jóvenes y los ancianos; de la renovación de las estructuras eclesiales para que transmitan la vitalidad de Cristo; de la disminución progresiva de las vocaciones, de la formación en los Seminarios y Noviciados, particularmente su dimensión afectiva y relacional, y de la formación permanente de obispos, sacerdotes y religiosos/as. Y por supuesto, de cómo responder cada vez mejor a los abusos de autoridad, a los abusos de menores y a la prevención de ambos.

La crisis no la resolveremos sólo los obispos. Es labor del Pueblo de Dios, y de los obispos en cuanto miembros del Pueblo de Dios. De aquí la indispensable participación de éste en todo el proceso de renovación discipular y eclesial.

Como Pueblo de Dios tenemos una desafiante misión: ser luz del mundo y sal de la tierra. Para esto Jesús resucitó. No despreciemos esta oportunidad, de lo contrario, seguiremos anidando futuras crisis.

+ Santiago Silva Retamales

Obispo Castrense de Chile

Presidente de la Cech

Fuente: Iglesia.cl

- Detalles

- José Manuel Castro

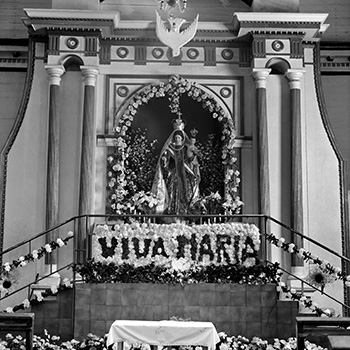

El interesante y extenso libro* de los antropólogos Rafael Contreras Mühlenbrock y Daniel González Hernández aborda desde una perspectiva multidisciplinaria el origen, desarrollo y actualidad de los “bailes chinos”, presentes en la devoción católica popular de la zona norte y centro de nuestro país. La investigación tiene ocasión en un momento muy relevante del rescate del patrimonio cultural nacional.

Desde el año 2008, Chile es parte de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, instancia que busca proteger el “patrimonio cultural inmaterial” de las naciones, el que no se remite a monumentos o colecciones de objetos, sino que está compuesto por expresiones vivas de la cultura, como “tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional”. Tras incorporar a los bailes chinos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el libro de González y Contreras es la primera investigación que busca poner en valor el desarrollo de una tradición religiosa que cuenta con varios siglos de historia.

El equipo de investigación estuvo integrado, además de los antropólogos Contreras y González, por Sergio Peña Álvarez, profesor y magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural; Danilo Petrovich Jorquera, antropólogo; Agustín Ruiz Zamora, profesor y magíster en Artes; y Manuel Morales Requena, fotógrafo. Esta conformación multidisciplinaria permitió que la comprensión de los bailes chinos como un fenómeno histórico, religioso, social y cultural, fuese abordado desde ópticas diversas como la historia, la música, la etnografía, la memoria o la antropología. Junto a ello, la publicación cuenta con gran cantidad de imágenes y documentos que ilustran el pasado y la actualidad de esta tradición.

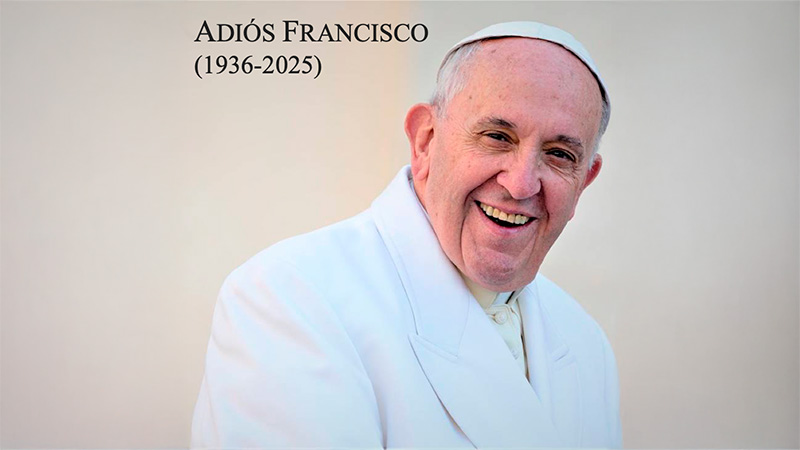

El libro cuenta con veintidós capítulos organizados en tres partes, en los que se recogen las primeras manifestaciones de los bailes chinos en el siglo XVI y la mantención y expresión de sus tradiciones a lo largo de los años, con sus cambios y continuidades, hasta la actualidad. Esta división del libro permite indagar en el origen de los bailes chinos en Andacollo, pueblo que por siglos se ha erigido como el núcleo religioso y cultural de estas cofradías de músicos danzantes. Se afirma que en las asociaciones andacollinas se encuentra aquella “expresividad ritual y festiva única en el mundo que se desarrolla y consolida como la tradición que conocemos hacia fines del siglo XVII y comienzos del XVIII”. Además, es posible comprender la organización de las cofradías de bailes chinos así como las festividades religiosas en que se expresan estas danzas. La elección de estos bailes como parte del “patrimonio cultural inmaterial” está más que justificada, en cuanto su desarrollo otorga identidad a las expresiones de religiosidad popular nortina y también al mundo popular del Norte Chico y de la zona central del país. En esta forma de religiosidad se asientan rasgos fundamentales de la identidad popular del Norte Chico, fundiéndose en ella elementos como la herencia indígena y mestiza, las actividades económicas y formas de sociabilidad familiar y comunitaria específicas.

Se trata de una tradición popular ancestral que hunde sus raíces en el Chile indiano y se proyecta hasta la actualidad. Los autores han buscado indagar en la mantención de sus tradiciones a través de los siglos en su contacto con la modernidad, intentando examinar “desde adentro” la organización de los bailes chinos, el sentido que le otorgan las comunidades que participan en los bailes, su estructura, las características de su expresión en las distintas zonas del país. La veneración de la Virgen María ocupa un lugar central en la devoción popular, acudiendo a ella para agradecer o pedir favores, solicitar protección, realizar mandas, ofrendas o alguna mortificación por alguna causa puntual.

Junto con comentar los orígenes y desarrollo de los bailes, se hace un seguimiento a distintas organizaciones de bailes chinos en La Higuera, La Serena, Ovalle, Monte Patria, Coquimbo, La Ligua. Combinando observación, levantamiento de testimonios, archivos, imágenes, documentos históricos y fuentes secundarias, los investigadores examinaron fiestas marianas como la Virgen del Rosario de Andacollo, la Virgen de la Candelaria de Copiapó, la Virgen de la Piedra de Cogotí, la Virgen del Palo Colorado de Quilimarí y la Virgen del Carmen de Cabildo. A estas, se suman otras, como la fiesta de San Pedro en Coquimbo, de San Isidro en La Serena, del Niño Dios en Sotaquí, de la Santa Cruz de Mayo de Illapel y del Señor de la Tierra de Chalinga.

Cabe destacar que el libro cuenta con apéndices y anexos documentales de gran valor patrimonial: se enumeran 36 fiestas a la Virgen del Rosario de Andacollo en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y se ofrece un listado con 88 cofradías de bailes chinos actualmente vigentes.

El libro cuenta, además, con una presentación de Claudia Barattini Contreras, Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y con un prólogo de Agustín Ruiz Zamora, editor científico del Departamento de Patrimonio Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

* Rafael Contreras Mühlenbrock y Daniel González Hernández, Será hasta la vuelta de año. Bailes chinos, festividades y religiosidad popular en el Norte Chico, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, Santiago, 2014, 873 p.

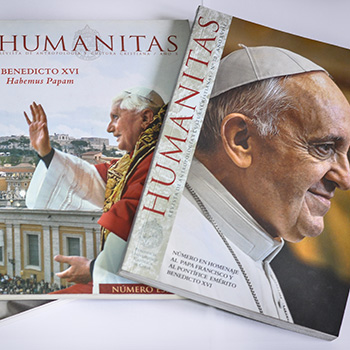

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

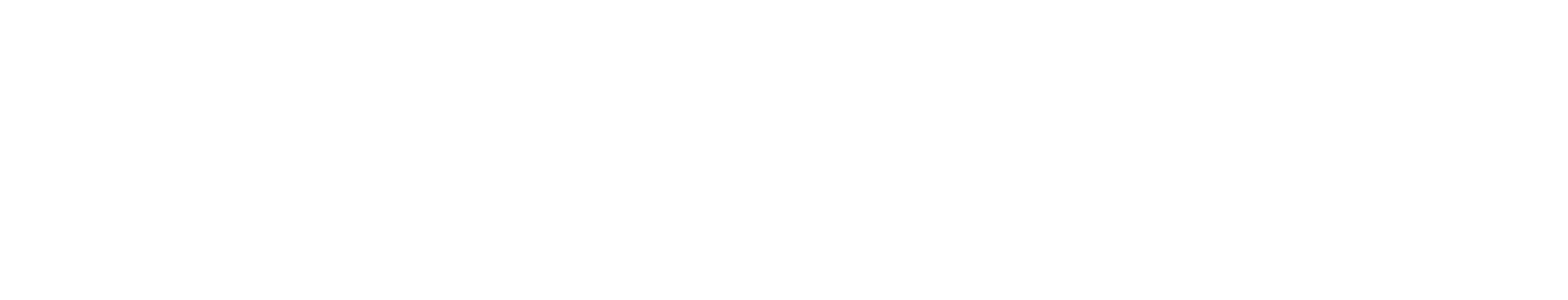

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.