El dolor moral permite que cualquier hombre —más allá de la fe— jerarquice mejor los valores de su existencia y logre, de este modo, una vida más auténtica y ordenada hacia propósitos y anhelos superiores. Son frecuentes los casos de personas que han transformado enriquecedoramente sus vidas después de una larga enfermedad, de la pérdida de un ser querido o de experimentar un riesgo inminente de muerte.

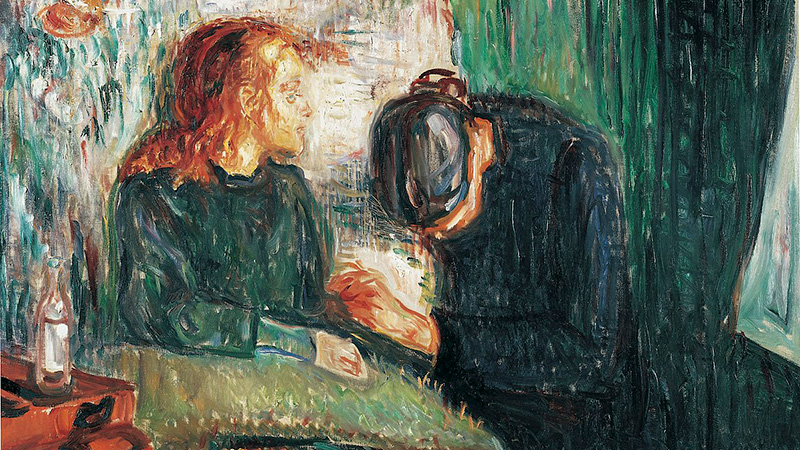

Imagen de portada: Edvard Munch, “La niña enferma”.

Humanitas 1996 III, págs. 417-430

Comprender el sentido del dolor y del sufrimiento humano es uno de los desafíos más complejos de la fe cristiana. En efecto, cabe preguntarse: Si Dios es amor y omnipotencia, ¿por qué permite el dolor en el mundo?, ¿por qué no elimina el sufrimiento, haciendo que todas sus criaturas sean felices? Con razón ha dicho André Frossard que el origen del dolor y del mal “son la piedra en la que tropiezan todas las sabidurías y todas las religiones”[1]. Así el cristiano –como cualquier otro hombre–, al experimentar el dolor desgarrador, se pregunta, al menos en el primer momento: “¿Por qué, Señor, por qué” y, en su amargura, experimenta la radical soledad y se formula la espantosa interrogante de Cristo en la cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”.

Desde otra perspectiva, también muchas personas religiosas se cuestionan: si Dios es justo, ¿por qué tantos hombres virtuosos viven en la pobreza o la desgracia y tantos pecadores, en cambio, en la dicha y en la prosperidad? Desde luego, estas preguntas –que son racionalmente válidas– implican un concepto de Dios demasiado antropomórfico. Así, parecería que todos podríamos hacerlo mejor que Dios. No existirían las guerras ni los crímenes, o el hambre, la pobreza y la enfermedad. Lo que ocurre, en realidad, es que la mente reflexiva no puede penetrar los misterios de la creación y de la vida, que sólo se entregan a la percepción numinosa de la mística y a la certeza intuitiva de la fe.

La teología cristiana nos enseña que Dios no desea el sufrimiento del hombre y que sólo lo permite porque es necesario para su crecimiento ético y espiritual y poder regresar así al goce paradisiaco original. Al respecto, Juan Pablo II nos recuerda en su encíclica Evangelium Vitae, que el hombre “está llamado a la plenitud de la vida, que va más allá de su existencia terrenal, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios”. La experiencia del hombre en el mundo, entonces, no es su “realidad última” sino sólo la “condición penúltima” de su destino sobrenatural.

Siempre en el marco de la religión judeo-cristiana, el simbolismo del génesis nos muestra que fue sólo la rebeldía del hombre la causa tanto del dolor como de la muerte. En efecto, es el Pecado Original que introdujo la vulnerabilidad en la existencia humana y –desde entonces– tanto el dolor como el sufrimiento se han hecho connaturales a la conciencia del hombre y se han mantenido a través de la historia, constituyendo algo así como la cara siniestra de la herencia adámica.

Pero ¿cuál fue el pecado original? Es en definitiva un misterio que desborda la comprensión intelectual, porque su enigma es interno y constituye la esencia misma del misterio. El relato bíblico nos dice que el hombre –tal vez más por curiosidad que por soberbia–, al comer el fruto del árbol prohibido, usurpó el conocimiento del bien y del mal que sólo le pertenecía a Dios. Fue este acto de rebeldía el que lo separó, al menos parcialmente, de su esencia divina, sometiéndolo ahora –después de su felicidad paradisíaca– al dolor, al sufrimiento y a la muerte, propios del orden natural del universo. Más allá del relato bíblico, el curso de la historia nos demuestra –trágicamente– cómo el hombre era y es incapaz, por sí solo, de discernir el bien y el mal. De ahí el absurdo de reprochar a Dios por nuestros errores y nuestros crímenes, que Él sólo permite por respetar nuestra libertad y –tal vez– para el cumplimiento pleno de su designio providencial. El único responsable, entonces, de la mayoría de los dolores y sufrimientos, es el hombre mismo, que creyó, y aún con frecuencia cree, poder dirigir –autónomamente– su vida y su propio destino.

No obstante, Dios –en su infinita misericordia– le dio a la desobediencia de Adán un valor y un sentido positivos, otorgándole al mal y al sufrimiento un carácter purificador que culminará –en la historia– con la pasión redentora de Jesús que, sin conocer el pecado, con su martirio inocente asumió para siempre todos los dolores y sufrimientos de la humanidad. En efecto, el martirio de Jesús no fue producto de un azar, sino que estaba previsto en el designio divino para la salvación del hombre y es por eso que ya fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento como una promesa divina de redención universal.

Por otra parte, el que Dios haya permitido, y permita, la actividad diabólica –intrínsecamente unida al dolor y al sufrimiento del hombre–, es otro misterio; pero –como nos enseña el catecismo de la Iglesia católica– sabemos que más allá del dolor y del pecado, en todos los casos, interviene Dios para transformarlos en un bien de los que ama[2]. Así el Padre, por su amor al hombre, si bien no suprimió el dolor, le dio un sentido moral, tanto para el crecimiento y la madurez espiritual de cada individuo, como para la actualización –en la especie humana– del supremo sentimiento de la compasión. De este modo, Dios transformó nuestra propia imperfección del amor que, paradójicamente, no habría podido existir en un mundo armonioso y perfecto.

Es a través del amor o del dolor que el hombre puede crecer espiritualmente y encontrar la verdad de sí mismo; dichosos aquellos que crecen por amor y que no necesitan del dolor para lograrlo.

Definitivamente, la vida humana está destinada a un fin que trasciende al pecado, y Dios permite el mal para sacar de él” un bien mayor. Como dice San Pablo: “Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rm 5, 20). Es por lo mismo que el Pecado Original no es un mal definitivo, sino susceptible de restauración, precisamente a través –como hemos dicho– de la misión redentora de Cristo y su calvario. En cierto modo, puede equipararse el pecado original a la mítica caja de Pandora, que –según los griegos– fue abierta por la curiosidad de “la primera mujer” desatando todos los males y sufrimientos sobre la tierra. Pero en el fondo del ambiguo cofre –según la leyenda helénica– quedó algo: ...la esperanza. Del mismo modo se puede decir que después de la caída del hombre, persiste la posibilidad de redención y es por eso que la fe y la esperanza permiten al género humano sobrevivir con entusiasmo y aun con alegría, en un mundo hostil y en una vida efímera, precaria e incierta.

En la antigüedad se pensó que el dolor del hombre era un castigo por sus pecados. Pero –para el cristianismo– las congojas y desgracias no son el castigo de una culpa, sino una oportunidad de purificación. Parecería que Dios, en la “economía” de su misericordia, jamás condena y sólo nos hace vivir lo que nuestra alma necesita para su crecimiento interior. Ya lo señaló Juan Pablo II, al referirse a los “dolores inocentes”, como lo demuestran la tribulación de los santos, las pruebas de Job, o el sufrimiento de María ante el martirio de su hijo y el propio dolor y la angustia de Jesús en el Getsemaní y en el Gólgota.

En realidad, no podemos equiparar nuestro concepto del bien y del mal con el de la sabiduría divina. Así, lo que nos parece favorable, puede no serlo a los ojos de Dios. Lo que estimamos infausto, puede ser útil y conveniente para el designio divino de nuestra personal existencia. Aquí nos enfrentamos a un hecho esencial y éste es que la existencia de Dios trastoca –en su raíz– el sentido de la vida humana. Si Dios no existiera –al margen de que todo se transformaría en un absurdo– lo único importante sería ser feliz y no tener congojas, enfermedades o desdichas. Pero si Dios existe, la vida se transforma de inmediato en experiencia y ahora lo que importa es que cada alma encarnada viva lo que ha venido a vivir y asuma con valor el superior designio de su propia existencia. Cuando el cristianismo dice que Dios ama infinitamente al hombre, señala C.S. Lewis, no se refiere a una “benevolencia senil y soñolienta”, sino a que lo ama a través de las condiciones concretas y necesarias de su existencia humana. En efecto, si este mundo tiene un sentido de “perfección de almas”, sin duda que el dolor y el sufrimiento deben tener un significado importante para el hombre; algo así como un motivo de perfeccionamiento que, de algún modo, enriquece tanto la evolución individual como la experiencia general del hombre a través del curso de la historia. La vida, en el fondo, es un permanente desafío hacia el autoconocimiento y, vista de este modo, sin la existencia de la desdicha o del dolor, se desvanecería la experiencia terrenal del hombre como un acontecer carente de sentido. Así, un mundo sin pecado ni sufrimiento sería un mundo estático, donde la existencia del hombre se convertiría en un hecho inútil y en una vida estéril. Ya lo decía Heráclito: el bien y el mal tienen un lugar necesario en la experiencia vital y aun en el universo, ya que si no hubiera un constante juego entre los contrastes, el mundo dejaría de existir.

Cuando la solución ya no está en nuestras manos, llegó la hora del abandono, que no es fatalismo sino una entrega confiada a la voluntad de Dios.

No se trata, por supuesto, de decir que el dolor no sea doloroso, sino de encontrarle un sentido. Es obvio que ningún sufrimiento puede ser bueno en sí mismo, pero sí, en cambio, por sus repercusiones sobre la personalidad. Así, puede dar origen a actitudes virtuosas como la paciencia, la fortaleza interior o el arrepentimiento y, sobre todo, en las personas religiosas, a la aceptación irrestricta de la vida y el abandono confiado en la voluntad de Dios. Es por eso que la vida cristiana exige que el hombre transite con valor su propia existencia, lo que implica, ineludiblemente, asumir la “cuota personal” de dolor y sufrimiento. Existe, además, una oculta conexión entre el dolor y la dicha; entre el sufrimiento y la felicidad, y es por eso que ambas experiencias hacen posible la esperanza. Por otra parte, el dolor nos enseña a conocernos más profundamente. Goethe sostuvo que sólo los goces y el sufrimiento instruyen al hombre sobre sí mismo. La dicha y la desgracia son, en efecto, las grandes vías del autoconocimiento y, al final, convergen hacia la misma plenitud de vida. Ahora, religiosamente hablando, el hombre debe atravesar su propio desierto si quiere encontrar la Tierra Prometida. El camino del infortunio, sin embargo, no es siempre necesario, pero para algunos parecería ser la única posibilidad madurativa. Es a través del amor o del dolor que el hombre puede crecer espiritualmente y encontrar la verdad de sí mismo; dichosos aquellos que crecen por amor y que no necesitan del dolor para lograrlo.

Pero –como señalamos– el sentido religioso del dolor y del sufrimiento humano es, en definitiva, un misterio que, al igual que el propósito de la propia existencia terrenal, escapa a la comprensión reflexiva. La desobediencia adámica, por su parte, tampoco aclara el enigma, y sólo lo desplaza hacia otro nivel: ¿Por qué permitió Dios que el hombre fuera tentado por el demonio? ¿Por qué no impidió el Pecado Original? Tiene que existir una razón más profunda escondida en el misterio. Es por eso que a pesar de ser, en su raíz, algo inefable, se pueden hacer no obstante algunas reflexiones que al menos nos permiten aproximarnos al verdadero enigma. Desde luego, el propio Pecado Original tiene que ser de algún modo un paso evolutivo en el proyecto divino para la humanidad. En efecto, es imposible pensar que Dios haya permitido algo intrínsecamente negativo para el hombre. Cabe entonces preguntarse: ¿Cuál puede ser su sentido evolutivo? ¿Dónde puede estar lo valioso del mal, del dolor y del sufrimiento?

Así, el dolor moral permite que cualquier hombre –más allá de la fe– jerarquice mejor los valores de su existencia y logre, de este modo, una vida más auténtica y ordenada hacia propósitos y anhelos superiores.

Hay un pasaje en el Evangelio que parecería ser particularmente revelador del misterio del mal y del sufrimiento humano. Se trata de la parábola de la cizaña. El dueño de una tierra siembra trigo y por la noche el demonio lo mezcla con cizaña. Cuando ya crecida la hierba, los sirvientes le proponen al amo arrancarla, éste les dice que no lo hagan, porque podrían también arrancar el trigo: “Dejadlos crecer juntos hasta la siega y entonces arrojad la cizaña al fuego y llevad el trigo a los graneros” (Mt 13, 24-30). Sin duda, el dolor y el mal son la cizaña y de algún modo es útil que crezcan junto a la virtud para el progreso humano. Es bastante obvio que sin los aspectos negativos de la vida, sería difícil actualizar los positivos y así –sin lo demoníaco– no habría espacio para la ética y la superación personal. Esta es, por otra parte, la paradoja del pecado, que hace posible el arrepentimiento y destaca –por contraste– el amor y la virtud.

Del mismo modo, es en la experiencia del dolor cuando el hombre puede percibir mejor su condición de criatura impotente y sin poder ante los sucesos y acontecimientos penosos de la vida. Pero si bien el sufrimiento puede acercarnos a Dios, también puede alejarnos y así ante el dolor muy intenso, aun las personas religiosas se pueden sentir abandonadas del Padre y ser presas de la confusión. Como dice el salmista: “Escondiste tu rostro y quedé desconcertado”. No obstante, en ambos casos, comprendemos que los logros del mundo no pueden “poseer” el corazón del hombre que no tiene morada permanente aquí en la tierra y que, por así decirlo, es un peregrino siempre en camino hacia otra parte. Es por eso que sólo la percepción intuitiva de Dios y la certeza de la fe pueden darnos la paz y la felicidad perdurables. Ya lo dijo San Agustín: “Nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta reposar en ti”. Es por lo mismo que las tribulaciones del hombre no podrán cesar –como algunos ingenuamente suponen– en el transcurso de la historia sino hasta el encuentro definitivo del hombre con su esencia divina.

Son frecuentes los casos de personas que han transformado enriquecedoramente sus vidas después de una larga enfermedad, de la pérdida de un ser querido o de experimentar un riesgo inminente de muerte.

Ahora, para la fe cristiana, el dolor y el sufrimiento son a la vez prueba y motivo de purificación. La primera actitud educativa de un buen padre es “quebrantar” la caprichosa voluntad del niño. Pero lo hace con amor y para su bien futuro. Del mismo modo, Dios nos trata como a sus hijos, pero –como se ha dicho– no es sobreprotector ni paternalista y desea que el hombre crezca y se desarrolle libremente, escogiendo por sí mismo sus alternativas. Sin duda, Dios nos corrige, pero no se trata de un castigo sino de una reparación; de un llamado divino para recapacitar y enmendar el camino. Es por lo mismo que Dios sólo permite el sufrimiento cuando éste es necesario y lo convierte en algo positivo. Podría decirse que lo utiliza como un “instrumento” para que experimentemos aquello que conviene a nuestra alma y que –por lo mismo– está encaminado a nuestro bien. Pero la actitud cristiana frente al dolor no es, como algunos suponen, una afición morbosa y masoquista por el sufrimiento en sí mismo, sino una aceptación cuando éste es inevitable, con la certeza de que tiene que formar parte del plan divino para nuestro propio crecimiento individual. Otra cosa es la ascética cristiana que intenta trascender los instintos biológicos en la búsqueda de la experiencia mística. Pero esta ascesis no desea dañar el cuerpo sino trascenderlo. En realidad, en el cristianismo el cuerpo no es esa “amarra del espíritu” de las religiones hindúes ni tampoco una “cárcel del alma” como pensaban los griegos, sino una dimensión esencial del hombre y un “camino” hacia la santidad. Es por lo mismo que se debe cuidar y proteger al cuerpo como vehículo hacia la vida espiritual. En efecto, la llamada “mortificación ascética” no anhela el dolor sino la subordinación del cuerpo a la conciencia y del instinto a la virtud; la “muerte” del hombre viejo para renacer al hombre nuevo en la imitación de la vida de Jesús.

Dios sabe que nuestra felicidad sólo está en Él y permanentemente nos ofrece su amor y su amistad. Pero lo que ocurre es que no escuchamos habitualmente su íntimo llamado por el bullicio de nuestros pensamientos como tampoco podemos recibirlo cuando estamos “llenos” de vanidad y de deseos exclusivos de placer mundano. Es entonces cuando Dios –a través del sufrimiento– nos advierte de nuestros errores y defectos que algún día tendremos que descubrir si queremos liberarnos de este “falso personaje” que impide al hombre percibir la belleza y dignidad de su existencia original. Es, en realidad, nuestra mente la que debe ser crucificada para poder renacer –en Cristo– a través del amor y con la gracia del Espíritu Santo. Visto de este modo, el efecto redentor del sufrimiento está abierto a la libre voluntad del hombre de someter o no su rebeldía y su “orgullosa autosuficiencia” a los superiores designios del propósito divino.

Desde la Psicología, también se observa que las personas de un psiquismo más desarrollado son capaces de experimentar el dolor moral con mayor intensidad. Así, Nietzsche sostuvo con acierto que la calidad del hombre se podía medir “por su capacidad de sufrir profundamente”.

Pero la aceptación cristiana del dolor no significa una “apatía estoica” ni es tampoco un acatamiento pasivo, impotente o resignado. La aceptación cristiana es activa y nace de la fe. Así, antes que los hechos ocurran, debemos hacer todo lo posible por lograr lo deseado y lo que suponemos favorable, pero ante los acontecimientos dolorosos ya ocurridos debemos aceptarlos. En otras palabras, cuando la solución ya no está en nuestras manos, llegó la hora del abandono, que no es fatalismo sino una entrega confiada a la voluntad de Dios. En realidad, la genuina aceptación cristiana brota del convencimiento de que el hombre no sabe lo que le conviene a su experiencia vital. Sólo el Padre sabe lo que necesitamos y en su amor infinito –que jamás reprocha ni castiga– nos da siempre lo que es bueno para nuestra alma, aun cuando “en la boca sea amargo como la hiel”. Muchos suponen, erróneamente, que los cristianos son seres que aceptan fatalmente su destino e incluso, que buscan el dolor para robustecer su fe. Este “dolorismo” –como hemos dicho– es ajeno al verdadero cristianismo que, en su esencia, es un apasionado llamado a la plenitud de la existencia y a la felicidad. El papel del cristiano en el mundo es precisamente combatir el miedo y el dolor, encarnando en la historia el Evangelio y su alegre mensaje de amor, de vida y de redención.

Es frecuente que se confunda la Providencia cristiana con el destino inexorable de los griegos o de los musulmanes. Pero la Providencia no es de antemano algo irrevocable porque es siempre algo del momento actual. Como se ha dicho, Dios es un Dios del presente y lo que va a ocurrir mañana está, por así decirlo, sólo esbozado y es por eso que antes que los hechos ocurran podemos cambiar con nuestra acción el desenlace final de los acontecimientos. Aquí radica, por lo demás, el valor de la oración y la plegaria. Jesús llamó insistentemente a orar y a pedirle al Padre en su nombre. Pero: ¿qué significa pedir en el nombre de Cristo? A mi juicio, sólo aquello que –estando en la ética del Evangelio– conviene a nuestra alma. Esto significa que Dios puede modificar los hechos, pero siempre que sea beneficioso para el hombre y su experiencia vital; no para satisfacer los deseos del yo mundano, sino para aquello que conviene al alma encarnada, que es la dimensión espiritual en crecimiento. Podemos, entonces, pedirle siempre al Padre lo que anhelamos, pero sometiéndonos –de antemano– al designio divino, tal como nos enseñó Cristo, en la hora trágica y sublime del Getsemaní: “Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía”.

Pero son estos hombres superiores los que, al mismo tiempo, son capaces de asumir el dolor con mayor fortaleza de carácter y recepción de la voluntad.

Desde otra perspectiva, la historia del hombre puede compararse con la biografía de una existencia enferma, llena de errores, de pecados y de sufrimientos. Con razón se preguntaba C.S. Lewis “si el mundo es tan malo, ¿cómo explicarse que los seres humanos lo atribuyan a un creador divino?”. Y agrega, con sutil ironía: “Todas las religiones fueron predicadas y practicadas cuando aún no existía el cloroformo”[3]. A nuestro juicio, esto obedece a que la fe religiosa es independiente del dolor del hombre y sólo le da un sentido, por así decirlo, a posteriori. En realidad, la fe es una dimensión connatural a la conciencia, una especie de “instinto de lo sagrado” y es por eso que las creencias religiosas han existido en todos los pueblos desde los más remotos orígenes de la historia. La religión, en efecto, no es un producto intelectual y no surge de un “debate filosófico” sobre la existencia humana, sino de experiencias sobrenaturales de revelación; de esas hierofanías de las que hablaba Mircea Eliade: manifestaciones directas del esplendor de la presencia divina.

Volviendo al sentido religioso del dolor humano, es conveniente diferenciar dos tipos de sufrimiento: el físico y el moral. El dolor físico –común al hombre y a los animales– es sólo una respuesta defensiva ante los estímulos nocivos del ambiente o una percepción interna de trastornos en el funcionamiento biológico. No tiene, por lo mismo, un mayor sentido espiritual, sino una mera significación adaptativa y –como se ha dicho– sería muy peligroso carecer de él, ya que “podríamos morirnos sin darnos cuenta”. El dolor moral, en cambio, es propio y exclusivo del hombre, como ocurre con la tristeza, la pena, el miedo, la culpa y el remordimiento. Es este dolor moral el que tendría un significado de crecimiento espiritual. Es curioso, en este sentido, que en el Evangelio se habla sólo de los dolores morales de Cristo como su angustia en el Getsemaní, pero nada se dice del dolor físico de su crucifixión. No obstante, en el dolor físico se debe diferenciar el dolor agudo y el crónico. El primero carecería de valor madurativo ya que, cuando pasa, no deja huella en el psiquismo. El segundo, en cambio, siempre actualiza actitudes éticas de la personalidad y, por lo mismo, se convierte o al menos se reviste de un sufrimiento moral. Así los dolores crónicos y prolongados pueden debilitar o fortalecer el espíritu; llevar a una existencia quejumbrosa, amargada y autocompasiva, o vivirse con serena resignación, vigorizando el carácter y la conciencia de la fe.

Tal vez lo más insoportable del dolor es su eventual arbitrariedad y su aparente absurdo. Pero en la fe se desvanece lo casual y el azar se convierte en Providencia.

(Algunos se han cuestionado –siempre en el horizonte de una creación divina– por el sentido del dolor en los animales. No es fácil responder a esta interrogante. No obstante, por carecer los animales de autoconciencia, no se le puede atribuir a sus dolores un significado ético. Incluso es posible que por no existir en ellos un yo que dé continuidad a la experiencia psíquica, no exista propiamente dolor, al menos en el sentido humano, sino que se trate de meros reflejos defensivos carentes de una percepción consciente en la inmediatez de las respuestas instintivas.)

Son, entonces, los dolores morales los que nos interesan desde el punto de vista de su sentido religioso. Desde luego, son ineludibles en la existencia humana, ya que forman parte constitutiva de su experiencia vital, y sin ellos es imposible pensar al hombre: “Las lágrimas son mi pan día y noche”, dice el salmista, recordándonos la inevitabilidad del sufrimiento (Sal 42, 4).

Las diferencias entre el dolor físico y el moral explican que la actitud frente a ambos sea diversa. Así, el dolor físico debe siempre tratar de eliminarse y el dolor moral, en cambio –salvo en los casos patológicos–, debe asumirse. Es por eso, por ejemplo, que ningún médico le inyectaría morfina a una madre que ha perdido a su hijo para que viva en estado de euforia la normal experiencia de su duelo.

Los dolores morales no sólo son útiles para el crecimiento madurativo de la personalidad, sino que favorecen el autoconocimiento, ya que es frente al sufrimiento cuando el hombre –entre el absurdo y el misterio– se convierte a sí mismo en pregunta sobre el sentido de la vida y de su concreta y particular existencia. Podría hablarse, incluso, de una pedagogía del dolor. Desde luego, los sufrimientos como la angustia, la pena, la frustración y el desencanto, enriquecen nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos, permitiendo percibir mejor los límites de la capacidad individual y, además, ennoblecen el diálogo interhumano con las posibilidades empáticas de la humildad y de la compasión. En general, todas las emociones permiten una comprensión más profunda y matizada de la realidad y completan, de este modo, el esquema demasiado geométrico de los conceptos meramente intelectuales. El sufrimiento, además, es un tiempo de reflexión y aun de conversión. Algunas veces en el sentido religioso y otras en el sentido ético. Así, el dolor moral permite que cualquier hombre –más allá de la fe– jerarquice mejor los valores de su existencia y logre, de este modo, una vida más auténtica y ordenada hacia propósitos y anhelos superiores. Son frecuentes los casos de personas que han transformado enriquecedoramente sus vidas después de una larga enfermedad, de la pérdida de un ser querido o de experimentar un riesgo inminente de muerte.

Hasta el acto más insignificante y el más ínfimo acontecimiento tienen un lugar en el propósito divino. De ahí que la fe religiosa – plenitud espiritual del hombre– dé una nueva y desconocida reciedumbre frente a los inevitables sufrimientos de la vida.

Pero no todos los dolores morales llevan necesariamente a un crecimiento de la personalidad. Podría hablarse, en este sentido, de sufrimientos periféricos y sufrimientos nucleares. Los primeros son sufrimientos banales, que brotan de las pérdidas materiales o del daño al prestigio personal (rencor, envidia, celos, etc.). Los segundos, en cambio, nos hieren en lo más profundo de nuestro ser (enfermedades invalidantes, soledad, pérdida de seres queridos, decepción de sí mismo, culpa, fracaso del proyecto existencial, etc.). Sólo estos últimos son provechosos y enriquecedores de la experiencia de vida. Ya lo decía San Pablo, al hablar de una Tristeza según Dios, que era camino de penitencia y de salvación, y una Tristeza según el mundo, que sólo conducía a la amargura y a la decepción.

Pero existe, además, en la perspectiva religiosa del dolor humano, una extraña paradoja. Así, parecería que Dios prueba a los que más ama. Es por eso que Job, el más justo de su tiempo, fue el sujeto de las grandes tribulaciones. Lo dijo bellamente Meister Eckhart: “El Señor llama a las almas nobles a un desierto y ahí les habla a sus corazones”[4].

Desde la psicología también se observa que las personas de un psiquismo más desarrollado son capaces de experimentar el dolor moral con mayor intensidad. Así, Nietzsche sostuvo con acierto que la calidad del hombre se podía medir “por su capacidad de sufrir profundamente”. Pero son estos hombres superiores los que, al mismo tiempo, son capaces de asumir el dolor con mayor fortaleza de carácter y recibumbre de la voluntad. (Como contrapartida, el sufrimiento moral no existe en los débiles mentales y en los dementes.)

Contrariamente a lo que postuló el psicoanálisis, el hombre es la única criatura planetaria cuya vida no está regida por el principio de placer. Obviamente, desea el goce y no el dolor, pero es capaz de aceptarlo según los dictados superiores de su conciencia ética. De ahí su conmovedora vocación de heroísmo y sacrificio. Nuestra cultura actual –en el marco hedonista de la búsqueda incesante de placer y de confort– trata de negar la necesidad del sufrimiento como condición favorecedora de la madurez anímica, precisamente porque –como ha dicho Juan Pablo II– “no tiene una comprensión religiosa del misterio del dolor”[5]. No obstante, el hombre –ese asceta de la vida según la bella expresión de Max Scheler– tiene un secreto impulso que lo lleva siempre más allá de sí mismo, desbordando los límites de su naturaleza y transmutando –en el sentido de la Alquimia Hermética– lo inferior en superior, lo vil en noble y el plomo en oro. Pensamos, por lo mismo, que sólo despertando a su conciencia espiritual –este tercer gran salto evolutivo del que hablaba Teilhard de Chardin– podrá el hombre contemplar su verdadero rostro. No la imagen deformada que le muestra el espejo de la historia, sino la belleza conmovedora de su ser original. El verdadero hombre; ese hijo de Set; hijo de Adán;...hijo de Dios.

Abraham recibe seguramente la prueba más terrible de la historia: matar con su propia mano al hijo adorado; al hijo de la vejez y de todas las promesas. Si Abraham hubiera dudado, es posible que hubiera tenido que matar a Isaac.

Finalmente, quisiéramos señalar que tal vez lo más insoportable del dolor es su eventual arbitrariedad y su aparente absurdo. Pero en la fe se desvanece lo casual y el azar se convierte en providencia. Ahora, hasta el acto más insignificante y el más ínfimo acontecimiento tienen un lugar en el propósito divino. De ahí que la fe religiosa –plenitud espiritual del hombre– dé una nueva y desconocida reciedumbre frente a los inevitables sufrimientos de la vida.

“El sacrificio de Abraham”, grabado de Gustavo Doré.

Estamos conscientes de que estas reflexiones orientan, pero no terminan de aclarar el enigma religioso del dolor humano. El propio Jesús, en su vida pública, hizo dos cosas: enseñó su Evangelio y fue médico; mostró el camino de la salvación del alma y venció la enfermedad y aun la muerte. Pero no suprimió el sufrimiento ni aclaró su misterio. Hizo otra cosa: lo asumió y le dio un valor moral, formulando uno de los pensamientos más hermosos de la historia: “Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados”. Cristo, en efecto, en el misterio de su encarnación humana, se ha unido en cierto modo a todos los hombres y comparte sus dolores y aflicciones. Es por eso que si bien quedan muchas cosas oscuras frente al sufrimiento humano, lo único que no podemos decirle a Dios –como señaló Paul Claudel– es “Tú no sabes lo que es sufrir”. Es por lo mismo que sólo en la pasión de Cristo se comienza a iluminar el enigma del dolor y de la muerte y –tal como dice el Vaticano II– fuera del Evangelio el sufrimiento “nos aplasta”.

Resumiendo, se puede decir que –desde la perspectiva religiosa– la vida es una constante prueba y el gran secreto de la paz y de la felicidad consiste, precisamente, en saber que nuestras tribulaciones e infortunios forman parte de nuestra experiencia vital y, sobre todo, que su aceptación plena los atenúa, y en ciertos casos, los hace innecesarios. No es otro, a mi juicio, el sentido del relato de Abraham, que con razón ha sido considerado como el padre de la fe. Abraham recibe seguramente la prueba más terrible de la historia: matar con su propia mano al hijo adorado; al hijo de la vejez y de todas las promesas.

Es claro que esa aceptación requiere por lo general de un extremo coraje y valentía moral, pero puede también surgir de un modo silencioso y natural en quienes se entregan confiados en las manos de Dios.

Si Abraham hubiera dudado, es posible que hubiera tenido que matar a Isaac. Pero Abraham acepta la prueba sin ninguna vacilación y –por lo mismo– ésta no es necesaria. Pienso que, sin darnos cuenta, somos continuamente probados como Abraham. Si rechazamos los sufrimientos, éstos se acrecientan y nos acosan obstinadamente; si los aceptamos, en cambio, se atenúan o se desvanecen. Este es el milagro de la aceptación; del Sí a la Vida de los grandes místicos, de la paciencia de Job y aun de la obediencia de Jesús en el Calvario. Es claro que esa aceptación requiere por lo general de un extremo coraje y valentía moral, pero puede también surgir de un modo silencioso y natural en quienes se entregan confiados en las manos de Dios.

Ahora, para un cristiano –que ama a Jesús en su corazón– existe otra perspectiva ante el dolor y ésta es la de compartir y coparticipar –como decía San Pablo– en el sufrimiento redentor de Cristo. En efecto, su muerte y su resurrección se proyectan sobre todos los hombres y los cristianos sabemos que en nuestros dolores estamos completando –en alguna medida– el Misterio del Gólgota y colaborando en la redención del mundo. Juan Pablo II ha hablado, en este sentido, de un Evangelio del Sufrimiento señalando que, en el dolor humano, “hay una particular fuerza que acerca internamente al hombre a Cristo” y agrega que “el sufrimiento, más que cualquier otra cosa, abre el camino a la gracia que transforma a las almas”[6]. Es por eso que quien quiere ser un verdadero discípulo de Cristo debe levantar su propia cruz y asumir con valor, y aun con alegría, su tristeza y su dolor. En realidad, cada sufrimiento aceptado por amor a Jesús es una parte de su cruz que sostenemos; una pequeña porción del dolor humano que compartimos con Él, y si pudiéramos percibir la gratitud de su mirada sentiríamos que el peso que nos agobia se atenúa y que también nuestra espalda es ancha y nuestra carga es ligera.

Cada sufrimiento aceptado por amor a Jesús es una parte de su Cruz que sostenemos; una pequeña porción del dolor humano que compartimos con Él, y si pudiéramos percibir la gratitud de su mirada sentiríamos que el peso que nos agobia se atenúa y que también nuestra espalda es ancha y nuestra carga es ligera.

Notas

[1] André Frossard: El sufrimiento. En Dios en Preguntas. Ed. Antártida (Buenos Aires 1991).

[2] Catecismo de la Iglesia Católica (Sección segunda N° 324).

[3] C.S. Lewis. El problema del dolor (Editorial Universitaria, Santiago 1990).

[4] Meister Eckhart. Del Hombre Noble. En obras escogidas (Visión Libros, Barcelona 1980).

[5] Juan Pablo II. Evangelium Vitae. (Cap. 7, 15) (Ed. Paulinas, Santiago 1995).

[6] Juan Pablo II. Carta Apostólica Salvifici Doloris. (Sección VI. El Evangelio del Sufrimiento. Nº 27).

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.