El artículo que presentamos a continuación corresponde al aporte del sacerdote jesuita Jacques Servais en el Simposio Internacional “Para una teología fundamental del sacerdocio”, realizado en Roma entre el 17 y el 19 de febrero del año 2022, del cual revista Humanitas fue uno de los auspiciadores. Las actas del seminario han sido publicadas en español en dos tomos con la totalidad de las ponencias y perspectivas complementarias.

Agradecemos al Centre de Recherche et d’Anthropologie des Vocations por permitir la publicación de este artículo y poner a disposición del público los libros a través de la página web de Publicaciones Claretianas.

Imagen de portada: “Bautismo de Jesús” (detalle) por Donald Jackson, Copyright 2002, The Saint John's Bible, Orden de San Benito, Collegeville, Minnesota, EE. UU.

Humanitas 2024, CVI, págs. 32 - 51

El sacerdote es ordenado para la misión al servicio de la Iglesia que el Padre le confía asociándole, por el poder del Espíritu Santo, al ministerio sacerdotal de su Hijo[1]. Lo sabemos y somos conscientes de ello: una cosa es ejercer válidamente ese ministerio, y otra, como observó también Orígenes, es manifestar su belleza, irradiar existencialmente su verdad, “conforme al mérito de la vida o a las virtudes del alma”[2]. En su Carta para la convocación de un Año Sacerdotal con ocasión del 150 aniversario del dies natalis del santo Cura de Ars, Benedicto XVI subrayaba que podía ser fuente de gracias para los fieles el santo ejercicio de su ministerio: “Aunque no se puede olvidar que la eficacia sustancial del ministerio no depende de la santidad del ministro, tampoco se puede dejar de lado la extraordinaria fecundidad que se deriva de la confluencia de la santidad objetiva del ministerio con la subjetiva del ministro”. “Encuentro”, dice, pues, el Papa, no coincidencia: porque si en el único Sumo Sacerdote todo lo que es ministerial queda absorbido y fundado en su donación perfecta al Padre y a los hombres, no ocurre lo mismo con los ministros instituidos de su sacerdocio.

Si, por su ordenación, el sacerdote transmite en su integridad la gracia sacramental, no la vive más que como una llamada a “permanecer en la fe, el amor y la santidad” (1Tm 2,15). Así, la “configuración” a Cristo de la que habla el Concilio Vaticano II es al mismo tiempo efectiva, en virtud de su ordenación sacerdotal, y le exige no solo la vocación cristiana general a la santidad, sino también, y eminentemente, la “caridad pastoral”[3]. Es lo que nos enseña Simón Pedro, cuyo amor por Cristo ha crecido y espera tal ardor espiritual que, tras el diálogo a orillas del lago con el Resucitado (Jn 21,15ss), puede ir a la muerte sin miedo.[4]

Así, la “configuración” a Cristo de la que habla el Concilio Vaticano II es al mismo tiempo efectiva, en virtud de su ordenación sacerdotal, y le exige no solo la vocación cristiana general a la santidad, sino también, y eminentemente, la “caridad pastoral”.

Las dos formas de santidad, la objetiva del ministerio y la subjetiva del ministro, encuentran su perfección en el sacerdocio de Cristo. Jesús es, en este sentido, “Sumo Sacerdote para siempre” (Hb 6,20). Al igual que las dos naturalezas unidas en él lo están sin mezclarse ni confundirse, también estas dos formas de santidad conservan su diferencia específica. Asimismo, conviene distinguir la esencia del sacerdocio ordenado y su puesta en práctica en la persona del sacerdote. Si este participa de esta unidad, alcanza ya una gracia que obtiene no solamente de Cristo, sino de la Iglesia santa, perfectamente asociada a él. Después de haber expuesto brevemente estos diferentes puntos, propondremos como modelo la figura de san Juan, que, al desaparecer, sirve de intermediario y hace de mediador entre, por un lado, Pedro y su “función de santificación” de los fieles5 y, por otro, María y su santidad “excepcional”, “inefable”[6].

En sentido estricto, Jesucristo es el único Sacerdote de la Nueva Alianza. Por su muerte se convirtió en sacerdote de un género nuevo, “en la línea de Melquisedec” (Hb 7,1-28). Orígenes subraya la originalidad de su sacerdocio celeste, en comparación con el sacerdocio de Aarón, a quien supera infinitamente: “Quien es sacerdote entre los hombres, comparado a ese Sacerdote de quien Dios dijo: “Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”, es pequeño y débil. Es él, “el Sumo Sacerdote”, el que puede “penetrar en el cielo”, superar toda la creación y elevarse junto a Aquel que “habita en una luz inaccesible”, el Dios Padre del Universo”[7]. La muerte de Cristo es una ofrenda personal perfecta, que toma al hombre entero y lo somete por completo a la voluntad de Dios. En las circunstancias terrenas de su vida, Jesús vive el amor en la forma creatural de la obediencia a lo que ordena el Padre, “mayor” que él (Jn 14,28). Él actúa en la plena libertad del amor. Él sabía “que el Padre había puesto todo en sus manos” (Jn 13,3). Así, un exegeta del cuarto evangelio puede afirmar: “Lo único que él hace “por sí mismo”, por decisión propia, es la ofrenda de su vida, pero esto también lo hace siguiendo el mandato de su Padre”[8].

El Hijo que se mueve eternamente “hacia el Padre” (1Jn 1,2) “salió del Padre” (Jn 16,28), procede de él. Es el Enviado único y libre del Padre, él es la misión personificada. Por su voluntaria encarnación, da a su relación de comunión intratrinitaria con el Padre la figura de la obediencia humana.

El Hijo que se mueve eternamente “hacia el Padre” (1Jn 1,2) “salió del Padre” (Jn 16,28), procede de él. Es el Enviado único y libre del Padre, él es la misión personificada. Por su voluntaria encarnación, da a su relación de comunión intratrinitaria con el Padre la f igura de la obediencia humana. Al entrar en el mundo, se deja modelar por el Espíritu Santo, que vino, en la Anunciación, a cubrir a María con su presencia activa y a llevar en su seno el “germen” del Padre. Si la generación eterna corresponde al hecho de que ha nacido de la Virgen (ex Virgine Maria), en virtud de su disposición libre y de un acto previo de obediencia divina, su amor por el Padre ha adoptado voluntariamente su forma kenótica. Esta particular obediencia es la manifestación de una pura y completa disponibilidad “previa” al proyecto salvífico intratrinitario. Cada gesto de obediencia que el Hijo muestre durante su vida terrenal será gobernado por el Espíritu, que descansa en él “sin medida” (Jn 3,34), el Espíritu en el que actúa (Mt 12,28) y que en todo momento acoge como la regla de lo que hace (Lc 4,1.14 et passim). Cristo se percibe como “el que lleva a buen término una misión”, el “sujeto de una voluntad divina (Mc 8,31) que –escribe Ratzinger– es al mismo tiempo el lugar más profundo e incluso la fuente de su existencia”: “No procede de sí mismo, pero se reconoce como enviado”[9]. Y al mismo tiempo sabe que “la orden” que ha recibido de su Padre es exactamente su “poder” soberano de “entregar la vida” y “recuperarla” (Jn 10,18).

El autor de la Carta a los Hebreos ve en el carácter sacrificial de la pasión la plena revelación del “ministerio más excelente” (Hb 8,6) de Cristo. Él, sin el cual el Padre no existió jamás y cuya condición es la de una completa igualdad, se abaja “tomando la condición de esclavo” (Flp 2,7). Al presentarse a su comunidad como “apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, Salvador nuestro, y de Cristo Jesús, esperanza nuestra” (1Tm 1,1), san Pablo quiere ofrecerle un “modelo que imitar” (2Ts 3,9) y le permite comprender la esencia del sacerdocio neotestamentario. Este es, ante todo, un servicio, como se desprende de la escena del lavatorio de los pies donde Jesús muestra a los apóstoles un “ejemplo” (Jn 13,15) del servicio más humilde: el que no podía imponer ni siquiera a un esclavo judío. A la luz de este sacerdocio nuevo, adquiere todo su sentido el sacerdocio del presbítero.

Juan Bautista se va tras cumplir su cometido. “Bautismo de Jesús” por Donald Jackson, Copyright 2002, The Saint John's Bible, Orden de San Benito, Collegeville, Minnesota, EE. UU.

La naturaleza del sacerdocio ordenado

En el momento de morir y de “cumplirlo” todo (Jn 19,30), Aquel “a quien el Padre consagró y envió al mundo” (Jn 10,36) y que, a su vez, “consagró” a aquellos que el Padre le dio (Jn 3,34), transmite el Espíritu a la Iglesia naciente. Entrega a sus representantes el Espíritu gracias al cual lo que era visible en él pasa ahora a sus misterios[10], en particular al sacramento del orden, conferido a los apóstoles para que ellos, a su vez, lo confieran a sus sucesores. Por este don, que es una disposición testamentaria real, les deja la norma a la que él mismo se sometió en la tierra. Ellos y sus sucesores deben obrar virtute ac persona ipsius Christi[11], acogiendo y administrando, con la misma apertura incondicional operada por el Espíritu, este ministerio que tiene su origen en el Padre, de donde procede toda paternidad. El sacerdocio ordenado se transmite por la imposición de sus manos. Por medio de la ordenación, Cristo resucitado, convertido en “Pneuma” (2Co 3,17a), crea un signo “suprasubjetivo” que, como tal, supera completamente las capacidades de quien lo recibe. Es una participación del individuo en la unción del Espíritu conferida a Cristo, unción que tiene el doble aspecto de autoridad y de servicio. Lo que la antigua Tradición llama el “carácter indeleble”[12] es una manifestación de la exousía del Señor, que se ha asociado irrevocablemente a la Iglesia para la salvación del mundo. Por esta unción, el presbítero se configura con Cristo Sacerdote y está capacitado para actuar personalmente en el nombre de Cristo Cabeza.[13] La presencia de Cristo, de la que él es signo eficaz, tiene un valor permanente, claramente “institucional”, y por tanto ofrece a los fieles garantía de la eficacia salvífica de las acciones que reciben. Este signo es, para los fieles, un recordatorio de que la Iglesia le ha sido consagrada definitivamente para la realización de su obra.

Por medio de la ordenación, Cristo resucitado, convertido en “Pneuma” (2Co 3,17a), crea un signo “suprasubjetivo” que, como tal, supera completamente las capacidades de quien lo recibe. Es una participación del individuo en la unción del Espíritu conferida a Cristo, unción que tiene el doble aspecto de autoridad y de servicio.

Es cierto que todos los cristianos, y no únicamente los apóstoles y sus sucesores, contribuyen a la misión de Jesús y reciben, en la unidad de su común vinculación a él, una participación en su sacerdocio único. Pero el Nuevo Testamento también distingue, dentro del Pueblo de Dios, a los “Doce”, a quienes instituyó “para que estuvieran con él” (Mc 3,14), el “Maestro y Señor” ( Jn 13,13). En el ministerio ordenado, es Cristo quien “habla” y “muestra su autoridad” a los fieles (2Co 13,3). En san Pablo, esta autoridad de Cristo se observa en particular cuando debe amonestar severamente a la comunidad de Corinto por su “desobediencia” y exigirle una “obediencia total” (2Co 10,6). Los fieles bautizados son sacerdotes en el sentido de que, al ser miembros del cuerpo, están asociados al sacerdocio único del Sumo Sacerdote, y, por tanto, gracias a los presbyteri, también a los ministros eclesiásticos provistos de las Santas Órdenes. Los obispos y sus asociados en el ministerio sagrado están, en efecto, como bien explica Louis Bouyer, provistos del “ministerio de la Cabeza, de su presencia como Cabeza en medio de su cuerpo, para seguir reuniéndose en esta unidad del Espíritu cuya única fuente es Jesús y que le permite también participar en la propia acción de Cristo”[14]. Además, aunque a veces la autoridad deba revestirse de la forma de una amenaza temporal, no debe enfrentarse, como tampoco lo hizo en Cristo, con el amor. La autoridad de los presbíteros es la de los “sirvientes” (Mc 13,34), a imitación de la del “Hijo del hombre [que] no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos” (Mc 10,45).

La realidad divino-humana, objetiva e inmutable, del carisma en cuestión tiene, podríamos añadir de nuevo con Ratzinger cuando se refiere al ministerio episcopal, una “estructura plural”, esencial. Por una parte, está en relación con el “misterio fundamental del Dios uno en el nosotros de las tres Personas”[15]: en realidad, estas, en Dios, están solo en “relación mutua”; son “persona” trinitaria “solamente en su salida de sí al otro, de forma que ser persona y ser en relación son lo mismo”16. Pero, por otra parte, este carisma episcopal alcanza su significado: promueve la unidad y la fraternidad de los cristianos. La indivisible unidad de la Iglesia se funda en verdad, prosigue Ratzinger, “en la perijóresis de las iglesias, la perijóresis del ministerio episcopal, la compenetración del nosotros dinámico en el interior del conjunto vivo y variado que está presente en ella y del que es responsable el ministerio de los sucesores de los apóstoles en el seno del nosotros del colegio episcopal”[17]. De modo que el yo del ministro ordenado, ya sea obispo o simple presbítero, solo lo es mientras esté integrado en un nosotros que lo abarca y del cual y por el cual vive: la comunión del nuevo pueblo de Dios. Volveremos sobre este tema cuando hablemos de la cooperación de la Iglesia, pero antes de llegar ahí digamos tan solo una palabra sobre la misión que el sacerdote desempeña personalmente en el ministerio que se le ha confiado.

El ejercicio de la misión pastoral

El Espíritu Santo que suscita la fe de los cristianos dentro de la Iglesia realiza en ellos la obra de la salvación por intermediación del ministro ordenado. Este es, para ellos, garantía de la presencia de Jesús, siempre presente. Por la Palabra que anuncia, el sacerdote les da al Hijo y, en el gesto sacramental por excelencia, que es la consagración, hace presente a Cristo en medio de ellos como aquel que se deja activamente ofrecer en sacrificio y se convierte, así, en la víctima pasiva del sacrificio. En el altar, él representa a Cristo, que, como Cabeza del Cuerpo, hace visible al Padre, de quien procede toda autoridad. Por la santidad objetiva de su ministerio, puede “hacer esto en memoria” suya (Lc 22,19), hacer de la Eucaristía el memorial del sacrificio de Jesús. Cuando da la comunión está, por la gracia de su ordenación, del lado del Padre; él está allí como un instrumento del Padre que deja que el Hijo se encarne bajo las especies del pan y del vino.

El ministerio pastoral del presbítero no es, obviamente, más que una participación en la misión de Jesús, que es única, como su sacerdocio. Para el Hijo, el ministerio y la ofrenda de sí mismo constituyen una unidad cumplida.

El ministerio pastoral del presbítero no es, obviamente, más que una participación en la misión de Jesús, que es única, como su sacerdocio. Para el Hijo, el ministerio y la ofrenda de sí mismo constituyen una unidad cumplida. En él, esta unidad se origina en la eternidad, comienza en la tierra a partir de la Encarnación y alcanza su plenitud en la Cruz. Jesús es, en persona, su propia misión. No ocurre lo mismo con el sacerdote, que no ha sido ordenado más que después de haber recibido los sacramentos de la iniciación. “Conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre”, dice la Carta a los Hebreos (10,10). Por importante que pueda ser, la persona del pastor seguirá estando siempre en segundo plano respecto a Aquel que “inició y completa nuestra fe” (Hb 12,2). Su tarea es, en primer lugar, representar a Cristo Cabeza, siendo consciente de que representa a Otro y de que la gracia del Espíritu que le ha sido otorgada para ello se le ha dado “para el bien común” (1Co 12,7).

El sacerdocio ministerial es, para decirlo con santo Tomás, una gratia gratis data. El Aquinate rechaza decididamente que esta gracia sea superior a la gratia gratum faciens. “La luminosidad del sol que difunde su luz la lleva a la del cuerpo simplemente iluminado”, explica. A diferencia de la gracia santificante, que hace al hombre grato a Dios, esta gracia “sobrepasa la capacidad natural y los méritos personales […] para que este coopere a la justificación de otro”[18], sin concederle, en sí, ninguna unión personal interior a Dios. Entre su persona y aquel a quien envía su ministerio, existe, pues, la misma diferencia que existe entre el signo sacramental y su significado: “Las realidades indicadas, hermanos míos, reciben el nombre de ‘sacramentos’ porque en ella una cosa es la que vemos y otra la que entendemos. Lo que vemos tiene aspecto corporal; lo que entendemos, fruto espiritual”[19]. Dios ha comprometido en la misión a su Hijo perfecto; en cuanto Hijo, hace participar a los sacerdotes como instrumentos siempre imperfectos, en cierto modo inadecuados. El sacerdote debería percibir, mucho más que sus feligreses, esta insuficiencia personal.

También el presbítero debe esforzarse por entregarse completamente al ministerio que se le ha confiado, suprimiéndose a sí mismo frente a la grandeza del misterio al que está indignamente asociado. Pero ¿cómo tendrá lugar el encuentro, tan deseable, entre la santidad objetivoinstitucional y la santidad subjetivo-existencial?

Conviene que los fieles sepan que el presbítero no es más que un “servidor inútil” (Lc 17,10). Porque, como sigue diciendo san Agustín, el Señor “no quiso […] que el siervo pusiera en el siervo la esperanza”[20]. “El sacerdote, en cuanto intermediario, no es una escala”, dice Adrienne von Speyr, “pero ha de conducir inmediatamente al Señor, así como el Señor conduce inmediatamente al Padre”[21]. El servicio particular al que lo califica la ordenación lo sitúa en el “movimiento de comunión entre el cielo y la tierra”[22]. Lo que se requiere de él es que permanezca en este movimiento llevando a cabo, sin autorreflexión, los gestos típicos de su ministerio, con el fin de transmitir la Palabra divina absoluta, sin deformarla ni reducirla a los límites de su propia persona. Esto le exige ser “expropiado en favor de aquel en quien pone su confianza y en favor de aquellos ante quienes lo representa”[23]. El Señor ha orado por sus servidores y amigos: “por ellos”, dice, “yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad” (Jn 17,19). También el presbítero debe esforzarse por entregarse completamente al ministerio que se le ha confiado, suprimiéndose a sí mismo frente a la grandeza del misterio al que está indignamente asociado. Pero ¿cómo tendrá lugar el encuentro, tan deseable, entre la santidad objetivo-institucional y la santidad subjetivo-existencial? Tendrá lugar si se percata de que por su bautismo está enraizado y puede fundarse cada vez más profundamente en el “gran misterio” (Ef 5,32) en el que la Esposa responde con el don del amor al don del Esposo, y lo hace “en el Espíritu Santo”, porque “el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 5,5)[24]. Este es el elemento que hemos de tomar aún en consideración antes de evocar, para finalizar, la figura de san Juan.

“Frontispicio del Evangelio de Juan” por Donald Jackson, Copyright 2002, La Biblia de Saint John y el Museo Hill & Biblioteca de Manuscritos, Orden de San Benito, Collegeville, Minnesota, EE. UU.

La cooperación de la Iglesia santa

“Ofrecer a Cristo a la Trinidad, dar a Cristo al mundo, tal es la doble misión del sacerdote en la tierra. Para realizar esta tarea divina se necesitaría un alma de Cristo”, escribe Isabel de la Trinidad. “He ahí por qué la Iglesia toda debe ayudarlo a adquirirla, pero más particularmente las almas contemplativas”[25]. Si experimenta, y a veces muy dolorosamente, un desajuste entre su función y su persona, porque representa, al mismo tiempo, la necesidad de ir de verdad más allá de una mera representación abstracta de su Señor, el sacerdote debe saber que puede encontrar apoyo en los grandes oradores, y no solo en ellos, sino, más en general, en “muchos testigos” (2Tm 2,2). Además, ¿no le dio acaso la Iglesia la aprobación para su ordenación? Con el poder ministerial que se le concedió, sin mucho mérito de su parte, ¿no le transmitió algo de su propio “espíritu de fortaleza, de amor y de templanza” (2Tm 1,7)? Supplet Ecclesia: si él no posee la santidad subjetiva que le exige la administración de la Palabra y de los Sacramentos, puede extraerla del tesoro de la Iglesia, que, incansablemente, alimenta como una madre su fe, su esperanza y su caridad. Puede contar con los beneficios de la Iglesia “sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada” (Ef 5,27), que suaviza las imperfecciones, realiza en él “ciertas disposiciones para esta unión”[26] e, incluso, causa una cierta semejanza con Dios por cuanto “participa algo de la bondad divina”[27].

Ahí radica, sin duda, la verdad que presupone el Concilio Vaticano II cuando, más atento que la teología escolástica a la situación personal del sacerdote, declara:

Puesto que todo sacerdote representa a su modo la persona del mismo Cristo, tiene también, al mismo tiempo que sirve a la plebe encomendada y a todo el pueblo de Dios, la gracia singular de poder conseguir más aptamente la perfección de Aquel cuya función representa, y la de que sane la debilidad de la carne humana la santidad del que por nosotros fue hecho Pontífice “santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores” (Hb 7,26).[28]

“La crucifixión” por Donald Jackson, Copyright 2002, The Saint John's Bible, Orden de San Benito, Collegeville, Minnesota, EE. UU.

La gracia en cuestión le viene, ciertamente, de Cristo, pero también de la Esposa que se ha unido íntimamente a él. Porque, como este mismo decreto subraya, si se pone en el lugar de Cristo Cabeza (personam Christi capitis gerens), cuando “por sus manos” ofrece a Dios el sacramento de la Eucaristía, también actúa “en nombre de toda la Iglesia”, cuyo “sacrificio espiritual” presenta[29]. En realidad, afirma santo Tomás, “el sacerdote que consagra la eucaristía actúa en nombre de toda la Iglesia (personam Ecclesiae [mysticae Corporis] gerens), como consta por el hecho de que presenta todas las oraciones en nombre de la Iglesia”[30]. En el altar, ofrece al Padre no solo el sacrificio de Cristo, sino, indisociablemente, el sacrificio incruento de la Iglesia, su Cuerpo, el de los “discípulos de Cristo que se ofrecen como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios” (Rm 12,1) y “concurren” de este modo “a la ofrenda de la Eucaristía”[31]: si debe y puede actuar con conf ianza tal como conviene a un ministro del Señor –sigue explicando Lumen gentium–, es por su “testimonio de una vida santa”, de “renuncia” y de la “caridad efectiva” del “sacerdocio santo” (1 Pe 2,5) de los cristianos.

¿En qué sentido la “vocación a la santidad” de la que habla el decreto conciliar es específica, en relación con la de los fieles favorecidos por otros carismas, otros servicios de amor (1Co 12-13)? La respuesta a este interrogante hemos de buscarla en la posición particular del sacerdote en el organismo vivo de la Iglesia. El presbítero representa a Cristo enviado por el Padre, pero representa también, en la Iglesia de la que forma parte como bautizado, “el Cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro” (1Co 12,27). “Recibid lo que sois: el Cuerpo de Cristo, para convertiros en lo que habéis recibido: el cuerpo de Cristo”: las palabras que le gustaba pronunciar a san Agustín a los fieles que se acercaban a la comunión, el sacerdote se las aplica a sí mismo, pues, antes de distribuir el Cuerpo de Cristo, ha hecho él mismo la comunión, y lo ha hecho como miembro de ese Cuerpo, encargado de una misión particular frente a los fieles a quienes debe representar delante de Dios. El sentido de esta responsabilidad alimenta la llamada a la perfección de su estado.

El presbítero representa a Cristo enviado por el Padre, pero representa también, en la Iglesia de la que forma parte como bautizado, “el Cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro” (1Co 12,27).

Sin embargo, la cooperación de la Iglesia santa no se detiene en este aspecto subjetivo: afecta a la esencia misma del sacerdocio ministerial. A los pies de la Cruz, la Nueva Eva coopera a su propio modo en el sacrificio redentor.[32] El sí inmaculado de María es un factor constitutivo de ello. La Iglesia de santos fundada sobre el sí de su fe se une a la oblación del Nuevo Adán para la salvación de los hombres. A la Iglesia, que es “un solo cuerpo en Cristo” (Rm 12,5), le corresponde llevar a cabo su propia acción, distinta de la de la Cabeza. En este sentido, la Misa es la ofrenda del Hijo, pero también, e indisociablemente, la ofrenda de la Iglesia, que, en María, consiente sin reservas el sacrificio de la Cruz. Allí el sacerdote “recuerda al Padre que no se trata solo del sacrificio del Hijo, sino que también está el sacrificio de los santos en quienes Dios encuentra su alegría y que el propio Hijo lleva al cielo”33. En María, que fue pre-redimida, y en torno a ella en los santos, la humanidad revestida de Cristo ofrece al Padre el amor infinito con el que su Hijo lo amó y, con él, a los hombres que ha venido a salvar. Introducida, en la Cruz, en el servicio sacerdotal, la Iglesia “santa e irreprochable” es, con su Esposo, el punto de intersección entre la tierra y el Cielo. Ella está allí donde, en la ofrenda del Hijo a su Padre en la Encarnación, corresponde la ofrenda eucarística del Cuerpo de Cristo al Padre por las manos del sacerdote. Aquí radica toda la importancia de la dimensión femenina del sacerdocio:

La mujer, en este momento, tiene algo parecido a un ministerio; pero lo deja por completo y le queda únicamente su gesto de entrega, de abandono. Y el Señor necesita este gesto para que se establezca también en su ministerio por los hombres; después de ello deja que la mujer no sea en la Iglesia más que el ser que se abandona en él. Ella puede estar muy cerca del ministerio, pero nunca posee el ministerio más que en este acto de abandono.[34]

En este sentido, la Misa es la ofrenda del Hijo, pero también, e indisociablemente, la ofrenda de la Iglesia, que, en María, consiente sin reservas el sacrif icio de la Cruz.

El significado de la “diferencia fundamental” entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial que señaló el último Concilio, se desprende mejor de donde, junto con Adrienne von Speyr y, aquí, Juan Pablo II, se sostiene que “este perfil mariano es igualmente –si no lo es mucho más– fundamental y característico para la Iglesia, que el perfil apostólico y petrino, al que está profundamente unido”[35]. El sacerdote que forma parte de la Iglesia sancta ex peccatoribus recibe la perfección de su estado de santidad ya preformado y prefigurado en María, la Nueva Eva, a quien se ha unido el Nuevo Adán en el sacrificio de la Cruz y que “no pretende para ella los poderes apostólicos”[36].

Obra de Donald Jackson, Copyright 2002, The Saint John's Bible, Orden de San Benito, Collegeville, Minnesota, EE. UU.

Juan, modelo de santidad sacerdotal

En su intento, siempre renovado, de corresponder en su vida personal a la gracia objetiva de su ministerio, el sacerdote está sostenido por María, la “Iglesia-fuente”[37], pero también puede recurrir a “Juan”[38], el discípulo que la “recibió como algo propio” (Jn 19,27) y que, luego, acompaña al “primer Apóstol” durante todo su apostolado en Jerusalén (Hch 4ss). Fiel compañero de Pedro, acepta con naturalidad su superioridad jerárquica (Jn 20,5), pero disfruta igual que él del privilegio superior del amor (Jn 15,9-10; 21,22). En él reconocemos el modelo de quien media entre la Iglesia santificadora, jerárquica, y la Iglesia de los santificados, los santos que han sido llamados, “por vocación” (cf. Rm 1,7), a consagrar su vida y su obra a Jesucristo.[39]

En su intento, siempre renovado, de corresponder en su vida personal a la gracia objetiva de su ministerio, el sacerdote está sostenido por María, la “Iglesia-fuente”, pero también puede recurrir a “Juan”, el discípulo que la “recibió como algo propio” (Jn 19,27) y que, luego, acompaña al “primer Apóstol” durante todo su apostolado en Jerusalén (Hch 4ss).

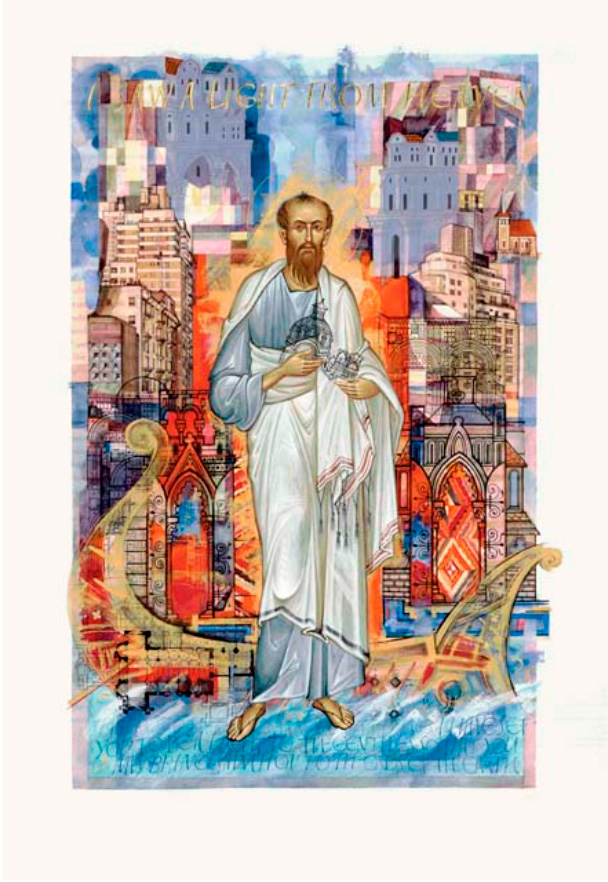

“La vida de Pablo” por Donald Jackson, Copyright 2002, The Saint John's Bible, Orden de San Benito, Collegeville, Minnesota, EE. UU.

En Jesús, el cuarto evangelio ve al Obediente que va hasta el extremo del amor ( Jn 13,1) y lo manifestó definitivamente en la Cruz (Jn 3,16; 1Jn 4,10). Juan, el “testigo” directo del acontecimiento, vio que brotaba agua y sangre de su costado atravesado y habla de su significado profundo (Jn 19,31-37; Ap 1,7; cf. 1Jn 5,6): el don de la Vida celestial (Jn 6,51-55), del Espíritu que el Padre, a través de su Hijo unigénito ( Jn 7,38-39), transmite a la Iglesia naciente (Jn 20,22-23). El sacerdocio tal como se manifiesta en su persona es un sacerdocio, ante todo, interior. “El Sacerdocio es el amor del corazón de Jesús”, decía el Cura de Ars, pensando, sin duda, en la escena de Juan y María a los pies de la Cruz ( Jn 19,25-27)[40]. Pero, al mismo tiempo, es enteramente apostólico. Aunque desaparece tras Pedro (Jn 21,15; 3Jn 9), dejándole a él la preferencia de la palabra, Juan conserva un lugar particular entre los Doce. Junto a Pedro, es el primero que reconoce al Señor, el que le advierte, pero también el que deja que sea él quien se lance enseguida al agua ( Jn 21,7). En sus cartas, da aliento a sus “hijitos” (1Jn 2,1.12.18) para que se entreguen por completo en respuesta a la ofrenda sacrificial de Jesús (1Jn 2,2; 4,10), “porque hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él” (1Jn 4,16) y quiere que ellos lleguen a la “plenitud en el amor” (v. 18).

(…) el candidato al sacerdocio debe ser, desde el principio, consciente del peso sobrehumano que tiene quien recibe el sacramento del orden. Pues el ministerio sacerdotal implica, desde siempre, el siempre-más de Dios y requiere una consagración total de la persona.

Este carisma del amor se enraíza en él en una virginidad del corazón íntimamente vinculada no solo a la decisión, según el consejo de Jesús, de “hacerse eunucos por el reino de los cielos” (Mt 19,12), sino también a su presencia, muy cercana: “cerca de su corazón”, como lo estuvo durante la Última Cena (Jn 13,23). Lo que muchos ven como algo incomprensible, para él, que ha recibido el “don especial” (1Co 7,7), es algo natural. Juan nos hace comprender que el celibato consagrado que está hoy vigente en la Iglesia latina no deriva de una simple conveniencia externa, sino que es, por el contrario, una excepción tan destacada en el Nuevo Testamento que pronto se convirtió en norma para las siguientes generaciones. Balthasar lo pone en relación con la Eucaristía, donde Cristo entrega todo su cuerpo. “El celibato sacerdotal, en su disposición interior y en su actitud exterior, está ordenado estrechamente a la Eucaristía del Señor, en la que él ofrece su cuerpo con todas sus capacidades como el don que el Padre prodiga en el Espíritu Santo a la humanidad”[41]. Al igual que otros discípulos que habían vivido primero en el entorno de Juan Bautista, como Pablo y Timoteo, su “hijo” espiritual (1Tm 1,2.18 et passim), Juan muestra toda la belleza y la bondad de una fecundidad que va más allá de la estricta eficacia sacramental porque es el fruto del vínculo entre ministerio y amor.

“Quien parte de un equívoco solo puede toparse al final con una dificultad” [42], dice Bernanos. Mejor que anteriormente, el candidato al sacerdocio debe ser, desde el principio, consciente del peso sobrehumano que tiene quien recibe el sacramento del orden. Pues el ministerio sacerdotal implica, desde siempre, el siempre-más de Dios y requiere una consagración total de la persona. Dicha consagración incluye en particular, según una tradición de dos milenios[43], el voto del celibato. El sacerdote debe estar dispuesto –como Simón que simplemente conf iesa su amor– a extender las manos, dejarse ceñir y ser llevado a donde no quiere (Jn 21,15-18). Se le ofrece un modelo de santidad sacerdotal en la persona de Juan, el discípulo anónimo que reúne a las dos figuras fundamentales de la Iglesia: Pedro –que representa el sacerdocio objetivo del ministerio ordenado– y María –que personifica el sacerdocio subjetivo de los fieles–. Es el modelo del sacerdote que está en todo momento dispuesto a desvanecerse ante quien posee la autoridad jerárquica legítima, pero que lo hace en el espíritu de fe y de caridad, manteniendo el contacto vivo de la Iglesia santa cuyo arquetipo es María. Es el modelo del sacerdote en el que se realiza la unión gozosa y sin problemas de la obediencia y el amor.

Notas

* Jacques Servais s.j. es doctor en Teología Dogmática y fue profesor en la Universidad Gregoriana hasta el 2013. Actualmente es director de la Casa Balthasar y presidente de la Asociación Balthasar-Speyr-Lubac.

[1] Cf. Servais, Jacques; “Ordinato per la missione: la spiritualità del ministero sacerdotale”, Communio 111, 1990, pp. 47-55.

[2] Orígenes; Homilías sobre el Levítico I. VI, 6, en Sources Chrétiennes, nn. 286, 291.

[3] Concilio Vaticano II; Decreto sobre el ministerio y la vida de los presbíteros Presbyterorum ordinis. Roma, 1965, nn. 2 y 12.

[4] Romano, Clemente; Epístola a los corintios V, 2: “Estaba Pedro, que, por causa de unos celos injustos, tuvo que sufrir, no uno o dos, sino muchos trabajos y fatigas, y habiendo dado su testimonio, se fue a su lugar de gloria designado”. Cf. Agustín; In Jo. evang. tr.123, 5 (Obras completas de san Agustín XIV, Tratados sobre el evangelio de san Juan 36-124. BAC, Madrid, 19652, pp. 623ss). “Vehemens Christi amator”, dice sobre Pedro en el Sermón 295, n. 1.1 (Obras completas de san Agustín XXV, Sermones 5º. BAC, Madrid 1984, p. 257

[5] Concilio Vaticano II; Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium. 1964, n. 26.

[6] Juan Pablo II; Carta encíclica Redemptoris Mater. 1987, nn. 36 y 48.

[7] Orígenes; Homilías sobre el Levítico XII, 1, en Sources Chrétiennes, nn. 287, 165.

[8] Schnackenburg, Rudolf; Das Johannesevangelium II. Benno-Verlag, Leipzig, 1971, p. 130.

[9] Ratzinger, Joseph; Gesammelte Schriften[GS], XII, n. 356.

[10] Cf. León Magno; Sermones 61 (LVXXIV), n. 2: Sources Chrétiennes, nn. 74, 140. H 37

[11] Pío XII; Mediator Dei, II, I, 50-52. Cf. Tomás de Aquino; Suma Teológica III, q.22, a.4. BAC, Madrid, 1994, p. 236.

[12] Balthasar, Hans Urs von; Teológica III. El Espíritu de la Verdad. Encuentro, Madrid, 1998, p. 349.

[13] Concilio Vaticano II; Presbyterorum ordinis n. 2; cf. Lumen gentium n. 10.

[14] Bouyer, Louis; La Iglesia de Dios. Studium, Madrid, 1973 (traducción ligeramente modificada).

[15] Ratzinger, Joseph; Obras completas XII. Predictores de la palabra y servidores de vuestra alegría. BAC, Madrid, 2014, p. 220.

[16] Ibid., p. 353.

[17] Ibid., p. 220.

[18] Tomás de Aquino; Suma Teológica I-II, q.111, a. 1, respuesta, BAC, Madrid, 1989, p. 933.

[19] Agustín; Sermón 272, 1, en Obras completas de san Agustín XXIV, Sermones 4º. BAC, Madrid, 2005.

[20] Agustín; Tratado sobre el evangelio de Juan V, 7, en Obras completas de san Agustín XIII, Tratados sobre el evangelio de Juan 1º. BAC, Madrid, 2005.

[21] Speyr, Adrienne von; Johannes III. Die Abschiedsreden. Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg, 20212, p. 430.

[22] Ibid.

[23] Balthasar, Hans Urs von; Teológica III, op. cit., 343, y nota 63, donde remite a Ratzinger, “Zur Frage nach dem Sinn des priesterlichen Dienstes”, en Geist und Leben 41. 1968, pp. 347-376.

[24] Juan Pablo II; Mulieris dignitatem. 1988, n. 27.

[25] Philipon, Miguel María; La doctrina espiritual de sor Isabel de la Trinidad, Desclée de Brouwer, Bilbao, 19575, p. 165.

[26] Tomás de Aquino; Suma Teológica I-II, q.111, a.5, ad.2, op. cit., n. 938.

[27] Tomás de Aquino; Compendio de teología, Rialp, Madrid, 1980, p. 270.

[28] Concilio Vaticano II; Presbyterorum ordinis. n. 12.

[29] Ibid., n. 2.

[30] Tomás de Aquino; Suma Teológica III, c.82, a.7, ad.3, op. cit., n. 739.

[31] Op.cit. Lumen gentium. n. 10.

[32] Cf. Servais, Jacques; nota final en Balthasar, Au cœur du mystère rédempteur, Socéval, Perpignan, 20055, pp. 145-223, especialmente pp. 201ss.

[33] Speyr, Adrienne von; Die heilige Messe. Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg, 20032, pp. 51-52.

[34] Speyr, Adrienne von; Die katholischen Briefe II. Die Johannesbriefe. Johannes Verlag, Einsiedeln, 1961, pp. 85-86. De acuerdo con la interpretación tradicional que la autora retoma y confirma, este discípulo particularmente cercano al Señor (Jn 13,23; 19,26; 20,2; 21,20) es Juan, el autor del cuarto evangelio, de las Cartas y del Apocalipsis.

[35] Juan Pablo II; Carta apostólica Mulieris dignitatem. n. 27, nota 55, que remite a Balthasar, Hans Urs von; Neue Klarstellungen, trad. italiana, Milano, 1980, p. 181.

[36] Balthasar, Hans Urs von; Neue Klarstellungen, véase nota anterior.

[37] Cf. Ratzinger, Joseph – Balthasar, Hans Urs von; Maria, Kirche im Ursprung. Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg, 20052.

[38] Una tradición eclesial bien establecida reconoce en el autor al propio apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, el “discípulo al que Jesús amaba”.

[39] Cf. Servais, Jacques; “Giovanni fra Maria e Pietro. L’identità ecclesiale del consacrato”, en La missione teologica di Hans Urs von Balthasar, en Jérumanis André-Marie – Tombolini Antonio (eds.), Actas del Simposio internacional de Teología con ocasión del centésimo aniversario del nacimiento de Hans Urs von Balthasar, Lugano 2-4 marzo 2005. Collana Balthasariana n. 1, Eupress FTL, Lugano, 2005, pp. 347-363; “Maria, Pietro e Giovanni, figure della Chiesa”, en Fisichella, Rino (ed.), Solo l’amore è credibile. Una rilettura dell’opera di Hans Urs von Balthasar. Lateran University Press, Vaticano, 2007, pp. 149-166.

[40] Nodet, Bernard; Juan María Vianney, Cura de Ars: su pensamiento, su corazón. Tobal, Madrid, 1993. Véase también Orígenes; Homilías sobre el Levítico II, IX, 9. Sources Chrétiennes, nn. 287, 117.

[41] Balthasar, Hans Urs von; Unser Auftrag. Berichtund Entwurf. Johannes Verlag, Einsiedeln, 1984, p. 137.

[42] Bernanos, Georges; Les Grands Cimetières sous la lune, en Essais et écrits de combat. La Pléiade, NRF Gallimard, París, 1971, p. 499.

[43] Cochini, Christian; Origines apostoliques du célibat sacerdotal. Lethielleux, París, 1981; S. Heid, “Zölibat in der frühen Kirche. Die Anfänge einer Enthaltsamkeitspflicht für Kleriker”, en Ost und West. Schöningh, Paderborn, 1997.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.