- Detalles

- Gabriel Guarda, O. S. B

La vida de nuestros misioneros estuvo marcada por los más grandes sacrificios, en medio de una naturaleza hostil y una población generalmente indócil a la recepción de la fe. Fallecidos en plena juventud, víctimas de la tisis o por falta de las más elementales medicinas de cualquier otra enfermedad. Sólo el testimonio de Cristo, su único objetivo, explica este esfuerzo de siglos, de pequeños y muy poco consoladores éxitos humanos, aunque grandes desde el punto de vista trascendente.

- Detalles

- Fernando Retamal

“Quítate las sandalias, pues el lugar que pisas es santo” (Ex 3,5). Hay hombres cuya vida posee algo de ese carácter sagrado. Quiebran la seguridad cotidiana en que se desenvuelve nuestra vida. Modifican el valor de las cosas y despiertan en nosotros la intuición de lo único que, en definitiva, es importante”. (Romano Guardini).

- Detalles

- Fernando Valle Rondón

Los problemas de la relación Iglesia-Estado desde el siglo XIX sólo se entienden a partir de la aguda crisis provocada por la irrupción del Estado moderno que, asociado intrínsecamente a un monismo político-jurídico de matriz ilustrada, produjo una enorme tensión en la organización eclesiástica, acostumbrada a tener un lugar propio dentro del régimen monárquico que suponía más bien una estructura jurídicamente plural.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

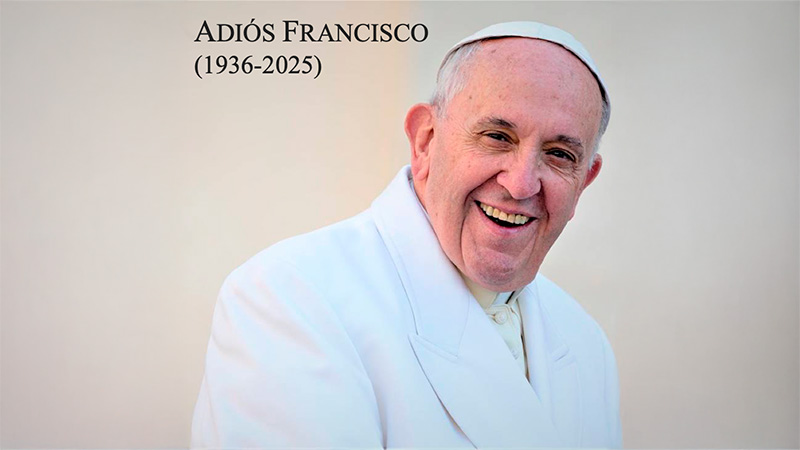

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.